本日、 。

。

2月24日(日)に、せたがや自然農実践倶楽部主催の講演会「東京で自然農をはじめよう!」に久々に東京に行ってきました。

午後から講演会だったので、午前中にせたがや自然農実践倶楽部の畑を見せてもらいました。

5~6か所の土を30cm位を3段階に掘り、各層の匂いを嗅いでもらいました。

以外に同じように見える土も、深さや場所によって微妙に匂いが異なり、そこに生えている草は違ってきます。

違うということは、野菜の生育も場所によって違ってくることが予想できます。

深さも大切です。始めて借りる畑の場合、今回30cmでしたが、もっと深く掘ってみるといろいろ見えてきます。

深さによって土の色、匂い、土の構造、硬さなど違ってきます。

場所によっては、すぐに固い土にぶつかったり、粘土や石が出てくる場所があると思います。

今回は相談の結果、この簡易調査に加え、簡易土壌分析、畑の履歴などを参考に菜園プランを立てるコンサルティングも行うことになりました。

最近は、菜園で野菜を自給できるスタイルにしたいお店や宿から、菜園コンサルタントとしてのお仕事の依頼も増えてきました。

内容はさまざまですが、身近な菜園をもっと活用できる内容にしたい想いからだと思います。

午前中の菜園調査を終えて、講演前のランチは、屋外で手作りのカフェメニューでみんなで和やかにいただきました。

美味しかったです。

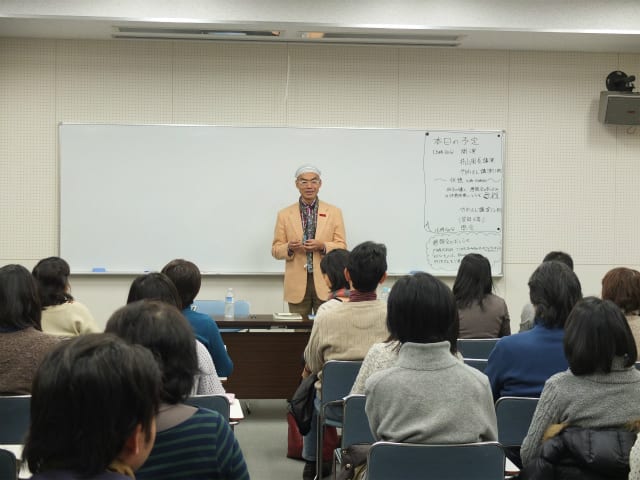

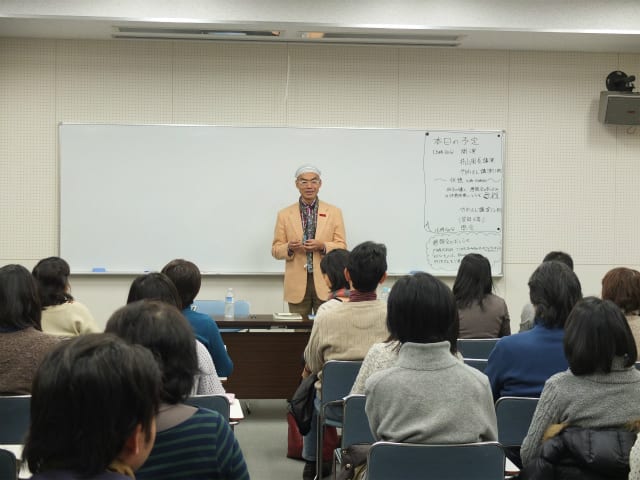

午後は、13:30~講演会です。

第1部は、せたがや自然農実践倶楽部の畑の地主さん、農家17代目の井山 俊司ことコンジさんによる世田谷砧の伝承と、なぜ東京で自然農なのかを語ってもらいました。

その後が、私の出番でした。

講演は1時間×2回で、

前半は「自然農ってなあに?」、後半は「都会ではじめる自然農」というテーマでした。

前半は、私自身が十数年、東京の日野市で始めた自然菜園の体験と、自然農と自然農法の違い、自然農の三原則についてご紹介しました。

後半は、「都会で自然農を始める困難な理由5つ」から始まり、「自然農の3つ宝」、「都会ではじめる自然農の三種の神器」といった都会を中心に、はじめて自然農を行う際に伴なう困難とその克服法、それをたサポートシステムをご紹介しました。

あっというまの講演会でした。

参加者の多くは、近くの無農薬野菜を扱うイタリアンで交流会まで参加してくださりとても盛大なものになりました。

菜園の講義がほとんどの私には、講演はとてもハードルが高いものでしたが、せたがや自然農実践倶楽部さんのご協力で、とても楽しく有意義な時間を過ごすことが出来ました。

お世話になった東京で、十数年経ってまさか自分の講演会が開かれるとは思いませんでした。

安曇野に戻って、初心に帰って今年も自然の営みを大切に、自給できる暮らしができればと思いました。

ありがとうございます。

**************************

【公開講座2013】

今年も公開講座を来月2日間で行います。今年の7回目です。

公開講座「無農薬・自然菜園のコツを学ぶ」 ~ 土づくり&菜園プランの立て方 ~

今度、3 月 3 日(日)、3 月 10 日(日)※両日同じ内容で、

時間:13:30~16:00(開場 13:00~)

会場:三郷農村環境改善センター2F(長野県安曇野市三郷温 2267-2)

会場費:500 円

参加方法:予約不要(当日、直接お越しください)

2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

2012年12月の講座での集合写真

「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。

耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。

しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。

半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。

只今準備中ですが、

自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」

穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。

お好みでお選びください。

【お迷いの方へ】

・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」

・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」

【拙著のご紹介】

『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』

好評発売中~

。

。

2月24日(日)に、せたがや自然農実践倶楽部主催の講演会「東京で自然農をはじめよう!」に久々に東京に行ってきました。

午後から講演会だったので、午前中にせたがや自然農実践倶楽部の畑を見せてもらいました。

5~6か所の土を30cm位を3段階に掘り、各層の匂いを嗅いでもらいました。

以外に同じように見える土も、深さや場所によって微妙に匂いが異なり、そこに生えている草は違ってきます。

違うということは、野菜の生育も場所によって違ってくることが予想できます。

深さも大切です。始めて借りる畑の場合、今回30cmでしたが、もっと深く掘ってみるといろいろ見えてきます。

深さによって土の色、匂い、土の構造、硬さなど違ってきます。

場所によっては、すぐに固い土にぶつかったり、粘土や石が出てくる場所があると思います。

今回は相談の結果、この簡易調査に加え、簡易土壌分析、畑の履歴などを参考に菜園プランを立てるコンサルティングも行うことになりました。

最近は、菜園で野菜を自給できるスタイルにしたいお店や宿から、菜園コンサルタントとしてのお仕事の依頼も増えてきました。

内容はさまざまですが、身近な菜園をもっと活用できる内容にしたい想いからだと思います。

午前中の菜園調査を終えて、講演前のランチは、屋外で手作りのカフェメニューでみんなで和やかにいただきました。

美味しかったです。

午後は、13:30~講演会です。

第1部は、せたがや自然農実践倶楽部の畑の地主さん、農家17代目の井山 俊司ことコンジさんによる世田谷砧の伝承と、なぜ東京で自然農なのかを語ってもらいました。

その後が、私の出番でした。

講演は1時間×2回で、

前半は「自然農ってなあに?」、後半は「都会ではじめる自然農」というテーマでした。

前半は、私自身が十数年、東京の日野市で始めた自然菜園の体験と、自然農と自然農法の違い、自然農の三原則についてご紹介しました。

後半は、「都会で自然農を始める困難な理由5つ」から始まり、「自然農の3つ宝」、「都会ではじめる自然農の三種の神器」といった都会を中心に、はじめて自然農を行う際に伴なう困難とその克服法、それをたサポートシステムをご紹介しました。

あっというまの講演会でした。

参加者の多くは、近くの無農薬野菜を扱うイタリアンで交流会まで参加してくださりとても盛大なものになりました。

菜園の講義がほとんどの私には、講演はとてもハードルが高いものでしたが、せたがや自然農実践倶楽部さんのご協力で、とても楽しく有意義な時間を過ごすことが出来ました。

お世話になった東京で、十数年経ってまさか自分の講演会が開かれるとは思いませんでした。

安曇野に戻って、初心に帰って今年も自然の営みを大切に、自給できる暮らしができればと思いました。

ありがとうございます。

**************************

【公開講座2013】

今年も公開講座を来月2日間で行います。今年の7回目です。

公開講座「無農薬・自然菜園のコツを学ぶ」 ~ 土づくり&菜園プランの立て方 ~

今度、3 月 3 日(日)、3 月 10 日(日)※両日同じ内容で、

時間:13:30~16:00(開場 13:00~)

会場:三郷農村環境改善センター2F(長野県安曇野市三郷温 2267-2)

会場費:500 円

参加方法:予約不要(当日、直接お越しください)

2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

2012年12月の講座での集合写真

「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。

耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。

しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。

半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。

只今準備中ですが、

自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」

穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。

お好みでお選びください。

【お迷いの方へ】

・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」

・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」

【拙著のご紹介】

『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』

好評発売中~

そうですね。

せた農さんの菜園行くのが楽しみです。

よろしくお願いいたします。

12月お会いできるのを楽しみにしています。

そうですね。

東京の世田谷であれば、12月月末頃までに温かい日中に市販のネギ植えておけば、大丈夫ですね。

しかも、春まで必要に応じて温かい日中に掘って食べると、

霜に当たって甘味が増した極上ネギに変化しており、二度おいしいと思います。

これまでも葱の話はでてきてましたね。朝、霜が降り始めている最中でも、日中の暖かい時間に植えれば、大丈夫ですよね。気持ち一転、12月から来年に向けた準備を開始したいと思います。

そうですね。12月地面が凍ったり雪になるとタマネギ苗の予備は持って行けそうもないので、できらたお持ちします。

タマネギでなくても、根深ネギを冬の間植えておいて、それを春までに食べてしまい、ズッキーニでももちろんいいですよ。

おっしゃることごもっともです。

今回限りの受付をして頂き感謝致します。

(ご迷惑をおかけしてすみません)

せた農の個人畝で是非挑戦してみたいです。

そして玉ねぎの次はズッキーニですね。。。

お久しぶりです。

そうですね。タマネギはすでにすべて植えてしまったのですが、

タマネギ苗もしかしたらお持ちできるかもしれません。

9本というわけにいくかわかりませんが、探しておきます。

なお、今回は特別こ個別にのメールで苗のご注文を承りますが、

次回以降は、菜園教室毎に集計してご注文ください。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。せた農のウッチーです。

9月の長野訪問は家庭の事情により急遽不参加になってしまいました。すみません。

その分、来月の講座を楽しみにしています。

一つ相談があります。

もし可能ならそしてもし苗がありましたら、個人的に玉葱の苗を9本ほど購入したいのですが可能でしょうか?

突然の相談でスミマセンがご検討のほどお願いします。

どういたしまして!晴れは素敵です。

私も久々に東京に種を降ろすので、いろいろ勉強させていただこうと思います。

美味しい野菜でマクロビができれば最高です。

能天気な私が行うせた農講座お楽しみに~

お忙しい中、メールをおくってすみません。

月曜日は私の友人二人も外部参加者として竹さんに会いに来ます。マクロビをしている友人達です。みんな楽しみにしています。もちろん私も。

こちらの天気は火曜日から雨みたいです。月曜日まで天気がいいなんて、なんともラッキーです。

では、レジメも拝見しました。

せた農の仲間みんなでお待ちしています。

どういたしまして。うちは何かあっても大丈夫なように、春は遅植え、秋は早蒔きなので、霜は大丈夫でした。

これから、野菜の定植、種まきです。

週末の準備におわれております。

楽しみです。

知人からこの間の霜で、随分とやられたと聞きましたが、竹さんの畑は大丈夫でしたか?

いよいよ来週ですね。楽しみにしています。

親が農家だったのはとてもうらやましい限りです。

覚えていなくても親の動きや野良仕事が身体でどこか覚えているものです。

ジャガイモ楽しみですね。

親が農家だったので畑や田圃とは馴染みがあるのですが、

自分で農業体験をするのは初めてなので、いろんな事を楽しみしたいと思います。

今はジャガイモの生育が楽しみでなりません。

いろいろやってみてください。

失敗は成功の元です。

混みいった相談にも関わらず、整理して回答を下さりありがとうございました。

本を見ても茄子の直播きの言葉はあっても、苗の例が多かったのはそういう事だったんですね。

まだ地力が豊富でないかもしれませんが、茄子をメインにしたいと考えています。0~2を元にもう一度計画を見直したいと想います。

では4月の勉強会でまた相談させて頂きます。

そしてありがとうございました。

そうですね。質問が混み合っているので整理してお伝えしたいと思います。

0)ナスは、直蒔きは正直お奨めできません。寒さに弱く、発芽に28~35℃前後と高温が必要で、生育が緩慢のため、通常苗を植えます。直蒔きの場合は、5月中旬以降に種を播き、収穫は秋以降になります。

1)ナスと植えるネギは、同じ穴で育てることで、ナスの病気を予防できますが、ネギは葉ネギなど土寄せが必要ないものが良く、同じネギ属のニラが最適です。ネギよりナスを主に育てる方法です。ナスの勢いが強くネギが消えてしまう場合がございます。そのため、くずネギを持ちいます。

2)せた農の根深ネギをメインで育てる場合は、ナスを中心とした半径1~2mから外にします。根深ネギとは葉ネギと異なり土寄せが必要です。そのため、ネスの近くで土寄せすると、ナスの根(直径2~3m以上)を傷つけてしまうからです。

以上の点からも、ネギが土寄せ不要な葉ネギなのか、根深ネギなのかが重要で、ナスをメインに育てるのか、ネギとナス両方育てたいのかを明確にしナスとネギの距離によって、コンパニオンプランツの植え方が変わってきます。

詳しくは、4月末のせた農の自然農勉強会で、お願いいたします。

ちなみに、ナスを来年植える予定地でネギを前もって栽培しておくと、土づくりになりますよ。

話はかわり表題の相談があります。

「これならできる!自然菜園」のp138の左端図のように、今月茄子の種を中心に置き、ネギをその左右に植えて育てたいと考えています。ネギは種でなく今圃場にあるネギを使いたいので、p139の左下のネギのように地際で切り新芽を出させて、コンパニオンプランツとしたいと考えています。今まで本で勉強しただけで未体験の初心者の為、しつこく聞くかもしれませんがもし何か注意点や助言があったら下さい。お願いします。

そうですね。早いものです。

ジャガイモに関してもお伝えしたいことたくさんありますが、

今回の訪問では、主にすべての基本「野菜の種まきと定植」に関してしっかりお伝えしたうえで、いろいろなご質問に応じたいと思います。

基本は、とても大切です。

自然はとても正直ですから。

こんにちは。

スタスタさんがジャガイモの話をされているので東京の話をさせて頂きます。

3/11に植え、4/4~4/9にかけて6つの芋から芽が出ました。早いものは4本も芽を出し、遅いものはやっと1本かわいい芽を出した所です。3本以上出ているものは芽かきをして元気な2本を残しました。やっと芽を出してくれてルンルンな気分です。スギナも増え始めているので、できるだけ根本から切り、カルシウムの緑肥として添えました。竹さんがいらす頃には、しっかりとした形に育ってくれていることと願ってます。いよいよカウントダウン。竹さんと会えるのもあと3週間ほどですね。再会できるのが楽しみです。

そうでしたか。よかったですね。

生長差は、置く場所でしょうか?

プランターは生長を身近に感じることができるのでとても勉強になりますよね。

何かあればコメントください。

発芽がおそいと腐っている、という先入観があったみたいで、何回も質問してしまいすみません。

縦には切り分けたのですが、片方は元気な芽が多く、片方は頼りなくみえる芽がかろうじて、とかたよってしまっていたのが、成長の差に大きく出るのですね。

成長の遅い方の種芋も、土の中から取り出さずに残して、土寄せし、水やりしました。

今後も楽しく観察してゆけそうです。

ありがとうございます。

軽く掘ってご確認ください。

予想ですが、腐ってなければジャガイモを横に切ってしまったのでしょう。

ジャガイモには、切り方があります。

拙著『これなら(略)』ではP91に一言「縦に切る」と書いてありますが、仮に横に2つに切ってしまうと、2つは全く生長差が出てしまい収穫も変わってきます。

それぐらい切り方は重要になってきます。

とりあえず、掘ってどんな状況かご確認ください。

1つの種芋から切り分けた2つをプランターの中に植えつけ、片方からは芽が3本でて5~6cmになっていますが、もう片方からは、全く芽がでてきません。

片方からは、もう芽がでてこないで腐っていくのではないかと思うのですが、今のうちにとりのぞいた方が良いでしょうか。それとも、土の中にうめたままでも大丈夫でしょうか。

土の上から観察というかにおいをかぐかぎりは、腐ったようなにおいはしません。

そろそろ、最初の土寄せと、たっぷりの水やりをしようと思っています。

それはよかったですね。

ジャガイモ収穫した際に、種イモが皮のみのミイラになっていたら栽培も成功したといえると思います。

これからも観察し続けてご質問くださいね。

ジャガイモの切り口、乾いていたようです。

初めてのことなので、この先の土寄せや水やりのタイミングも手さぐりですが、楽しみです。

ありがとうございました。

どういたしまして。

4月29日(祝)のせた農実習指導日が楽しみです。

自然に聴くことは生涯のテーマですが、

昔に比べれば、ずいぶんにぎやかな菜園の音は聴けるようになってきました。

こちらこそ、せた農はよき勉強の場です。

よろしくお願いいたします。

とても分かりやすくて助かりました。

竹さんの話にはどれも納得です。。。

「上限値は、野菜や草が教えてくれます」はまたまた沁みました。先日、おひつのわっぱを購入したのですが、その職人さんも同様の事を言っていたんです。「どう曲げればいいかは、木材が教えてくれるですよ」と。

達人の言われる事には、目からウロコが落ちます。

繰り返しになってしまいますが、御指導ありがとうございました。

自然農での補いは、基本そこに生えている草や、野菜の生長や葉の色によって最小限に留めます。

その通りで、米ぬかだけではバランスが偏るので、身近な小麦のフスマや油かすを1:1で混ぜて使います。

補いとは、基本は、土手草や米ぬかやその畑で出た範囲内や周辺なので、その畑の野菜くずなども敷くことも入ります。

ただし、補いが必要ないマメ科などに補いは不要です。

今回油粕少なめにしたのは、自然菜園区なので、厳密に言うと自然農オリジナルではなく、畑でなかった庭などを畑にして、翌年から自然農がはじめられる実験区画なので、違う観点から補いを行いました。堆肥を入れたため、油かすが少なめしてあります。

上限値は、野菜や草が教えてくれます。葉の色が若草色を超え、椿の葉の色になったら補い過ぎです。もちろん、病虫害にも侵されやすくなります。

補いに関する相談です。教えて下さい。

以前、川口由一氏監修の本を読んだ所、「米ぬかと油粕を施す場合、1:1が目安」と書かれていた事がありました。今回の場合は油粕が少なめですが、それは油粕が極端に多いと余計な虫を寄せ付けてしまう事が理由でしょうか?その場合、目安となる畝の大きさに対する上限値がありましたら教えて下さい。

そうですね。きっと緑の畑になりますよ。

少しずつ確実に一歩ずつ。

あせらず、自然の歩みに沿って

PS 緑肥を畝間に植え、じゅんさんが鳥よけの糸を張りました。せた農が今よりも緑多い本当の畑になりますように。

そうですか。この時期、生き物は越冬後で食欲が旺盛で、これから始まる育児の準備に余念がありません。

必ず、鳥よけの糸を張ってくださいね。

半農半Xを実現したい私にとって憧れです。

早速昨日、ゆっこりさんへ連絡された実験畝の準備を開始しました。畝立てしたら早速土鳩が集結。

ハトは米ぬかが大好きなんですね。

そうなんですか。よかったです。

うちもニワトリ、ウコッケイ、合鴨と家禽がいます。

鳥との住み分ける共存の仕組みづくりって素敵ですね。

私は農業をやりたいと考えつつもスズメ好きなバードウォッチニストです。近くで見ると可愛いですよね。

家でも文鳥を飼い愛犬のように、可愛がっているつもりです。そんな私にとって、竹さんのコメントがしみいりました。

是非4月これらの話ができたらうれしいです。

乱暴な言い方をすれば準備を整えれば、なんでも来いというのが自然です。

自然にタネが播ければいいですね。

せた農の課題の一つは、鳥を敵とせずです。

対策は、いろいろ考えております。

一番は、鳥と住み分ける共存の仕組みづくりになるかと思います。

条件が揃えば雨は歓迎なんですね。

てっきり芽が出るまでは、雨は避けたほうがよいかと勘違いしていました。

ps せた農では相変わらず野鳥が多く、小さな種を穿り返してます。芋はまだ安心ですけどね。

そうですか。そろそろ桜が咲きはじめたら、ジャガイモの植え付けですね。東京は早いですね。

しっかりジャガイモの切り口が乾いていたら、雨は大歓迎です。

4月の29日ももうすぐですね。

せた農の畑楽しみです。

先日、わたしもせた農の個人畝にジャガイモ(男爵・アンデス・キタアカリ)を植えました。農業初体験 ^_^)!

明日から明後日にかけて天気がよくないですね。

腐らないようあまり雨が降らない事を願ってます。

その後の状況気になっていました。

ミミズもそうですが、生き物は正直です。

ジャガイモが発芽するまで、土が温まる場所において様子を見てみてください。

まな何かあれば、コメントください。

衣類ケース育苗とならべて、ひだまりにおいてみたりしましたら、ミミズ潜ってくれました。

ジャガイモの切り口は、4日おいて、コルク状というか、ひからびてしまったという状態で、乾いてはいたと思うので、このまま続行してみます。

そうですね。ジャガイモは切り口が良く乾燥してコルク状態になっていれば、多少水っぽい土でも構いませんが、切り口が完全に塞がっていない場合は、渇き気味がいいものです。

芽を出すまでは、水を吸水せず、腐りやすくなるので水を控えます。

ミミズは自身が快適な場所を求めていきます。土の中よりも新聞紙のした方が快適だったのでしょう。鎮圧が強く、土も冷たかったのではないでしょうか?

観葉植物の方は、土の中の方が快適で、潜りやすかったのでしょう。

潜ってなくても死なければいいので、数日様子を見てみてもいいと思います。

プランターに、底から水が出る直前まで、(サイド下方の縫い目の穴から水が出るまで)してからじゃがいも植えつけました。今になって、芽がでるまで水やりをしない、というpointを見ると、じゃがいもの場合、最初のセッティングから乾き気味であるべきですか。畑へ植える場合でも晴れの続いた日にとのことなので、やり直した方がよければすぐにでもと思っています。

もうひとつ、日中にみみずをのせてみたのですが、穴が掘れない様子で、保湿の新聞紙をめくると夜になっても、もぐってくれていません。使用した土・腐葉土とも完熟で、バジル・ラディッシュの種も植えたので、鎮圧はしています。ついでにやってみた観葉植物の鉢などは、すんなりもぐっていきました。

こちらこそ、聴いてくださりありがとうございます。

木村さん、川口さん、木嶋先生と大先生たちと並べられると恐縮です。

今年は、せた農に3回菜園で教室をさせていただくことになりましたので、よかったら、また畑で会えたらと思います。

こちらこそよろしくお願いいたします。

懇親会で撮影した写真において、

竹さん(慣れなれしくてすみません)の4つ右側に居る頭から光っている者です。

自然農一年目の私にとってとても勉強になった講座でした。ありがとうございました。

これまで木村先生の自然栽培、川口先生監修の自然農や木嶋先生のコンパニオンプランツ、そして竹さんの自然菜園を読むという行為だけで、なかなか実体験する事ができませんでした。昨年末、都内近郊に住みながら、せた農と運命的に出会い現場体験する機会をもらいました。今回初心者の身で竹さんの話が聞けてうれしかったです。

是非今後とも宜しくお願いします。

ジャガイモは、最初半分位で、土を残しておいて、土寄せの代わりに生長に応じて足していきます。

バジルも土寄せすると根が増えて沢山わき芽を伸ばします。

芽が出るまでは、水を控えめにし、芽が出てきたら必要に応じて水を上げてください。

パセリやバジルはのんびりスタートで、あせらずに育苗してみます。

過去の記事のみようみまねで、浴光催芽中のジャガイモの種芋1つ、100gあるので2つに割って、エコ菜園プランターに植え、同時にバジルの種とラディッシュをまこうと思います。

まだ寒いので、バジルはどうなるかわかりませんが育苗の予備練習をかねて。

その記事でガーデンバッグに土の量、半分くらいにみえるのですが、ジャガイモなので最初は半分くらで良いでしょうか。また、半分くらいからはじめる場合でも、底5cmは、腐葉土+赤玉土で良いでしょうか。

Φ35cm・30Hのガーデンバッグ使用予定です。

ミミズも挑戦しようと思います。

どういたしまして!

根菜の場合、最初に花を咲かした数本からは種を私は採りません。

花が咲きやすいタイプだからです。

やってみてください。

ご丁重にありがとうございましたm(__)m

地域によっても育苗環境によっても、変わりますが、

パセリは、地中海沿岸が原産で、温暖な気候を好みますが、比較的寒さにも耐える1~2年草です。発芽温度15~20℃、生育適温15~20℃です。

ナスやバジルほどではありませんが、保温は必要かとおもいます。

私のところでは、播く時期はピーマンが一番最初で、その次ナス、そしてトマトと続きます。

コンパニオンプランツとしてバジル、パセリの苗を育てる際のポイントは、相手の野菜よりも大きくしてはいけないということです。

そこで、うちでは、だいたいトマトか少し遅らせて同じ時期にバジル、パセリを播き、小さい苗にします。

植え替えの状態によって異なりますので、ご質問のご確認ですが、植え替えとは、今畑に植わっている状態の野菜を、春に掘り上げて、植え直す意味でのご質問でしょうか。

もし、そうであれば可能です。

その場合、根菜を抜く際に根に着いた土はなるべく落とさずに植え替えしてくださいね。

種採りは可能ですが、カブもニンジンも最低10本ほど形の良いものを20~30cm間隔に2列に並べて植え直してください。1本ではタネになりません。

また、F1のニンジンの多くが、不稔ですので、種採りできないものございます。

種採りのポイントは『これならできる!自然菜園』(農文協)p128、p161をご参照ください。

早めに始めて、衣類ケース保温では12℃くらいなので、発泡スチロール保温(15℃くらい)でしのいでいます。

初めてのポケット育苗と衣類ケース育苗をなんとかすべり出したところ、パセリとバジルの育苗のことが気になってきました。

ナスのコンパニオンプランツとして植えたいパセリは、ナスと同時に、もう始めた方が良いでしょうか。その場合、衣類ケース育苗の必要がありますか。

また、トマトのコンパニオンプランツとして植えたいバジルは、トマトと同時に始めるくらいで時期は合っていますか。その場合、衣類ケース育苗の必要がありますか。

突然、育苗の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

質問なんですが人参とカブは春に植え替えをしても種をつけてくれるのでしょうか?

講演の内容は、自然農の本になかなか出てこない透明な文字で書かれていることや、都会で行う場合に便利なことなど新しい内容もありました。

以前ブログで紹介した立ち長鎌は便利ですよ。ただ、特注なのでなかなか発注できない点が難点ですが。

やっぱり野良道具はとても大切な存在です。

自然農の本の中に全て書いてあるのでしょうか。

三つ宝・三種の神器…なんでしょう。

知りたいことばかりのタイトルでした。

通信講座が始まったら、教えていただけるのかな?

週末だけの畑…草を刈る鎌を研いでおかなくては。

今、腰を曲げないで立ったまま刈れる鎌を探しています。

刃の角度・柄の長さなど使いやすいものが見つからないのです。

効率よく作業をするためには道具も大切と感じています。

御蔭様です。

こちらこそ、久々の東京の自然農で気合い入りました。

これからもよろしくお願いいたします。

今後とも宜しくお願いします