今日の夕方、北野台の実家へ向かう途中、山田町の雲龍寺に立ち寄りました。五重塔の1階に木彫では日本一の達磨様が祀られていて、12月31日大晦日の除夜の鐘から正月1月3日までが御開帳となるためです。

雲龍寺の説明をHPから引用します。

雲龍寺は曹洞宗に属し、大本山は福井県永平寺町の永平寺と横浜市鶴見区の総持寺と二つあり、 このお寺は正親町天皇より紫衣と勅賜禅師号を賜った勅賜佛國普照禅師が天正八年(1580)に開山。 本郷村の投込み寺といって、無縁貧困者の無付届寺として建立。明治に至って廃寺同然のところを「三十六世 足利正山」が再興。しかし昭和20年第二次世界大戦の空襲で全焼。三十七世 足利正明が戦役から帰郷後、ちに再建されました。 戦災孤児らを寺でお世話をしながら福祉事業に貢献し後に社会福祉法人多摩養育園を設立。現在16施設を運営しています。 昭和38年東京オリンピックに際し区画整理により八木町から現在の山田町へ移転し、現在のような堂々たる伽藍を揃えた寺に発展しました。

以上引用終わり

山門に掲げられた扁額。八王子大師と書かれています。

山門をくぐると正面に五重塔。この塔は長慶寺や小比企町からダイヤモンド富士の撮影時に背景に入れることがあります。近くで見上げるのは久しぶりのことです。

ちょうどだるま市が開催されていました。

だるま市のポスターです。

五重塔を見上げます。ここには日本一の達磨様が奉納されています。

階段を登り1階へ向かいます。

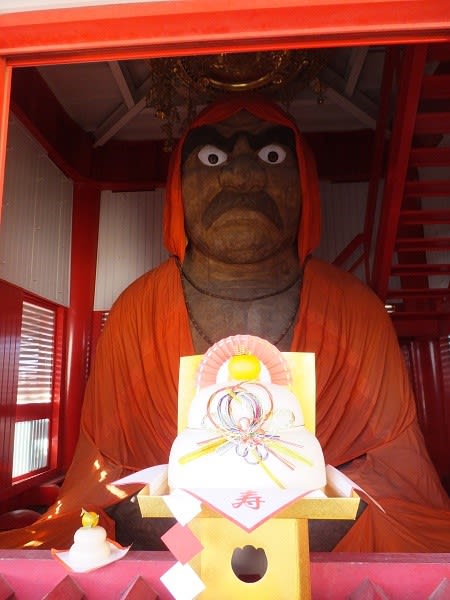

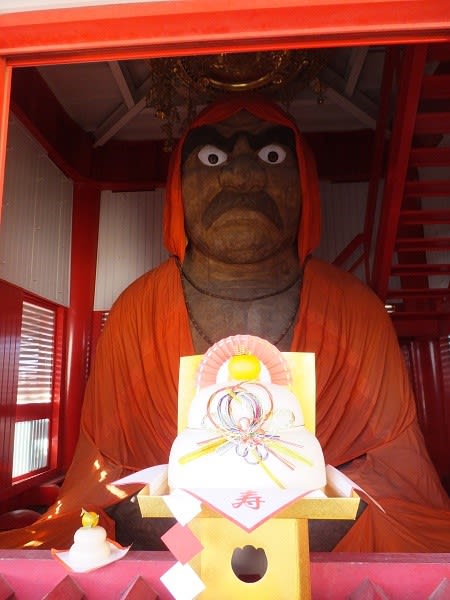

高さ5m。木彫では日本一の達磨様です。目をひんむいていて大迫力です。

1階西側から富士山を望みます。

本堂です。

達磨様を中心に駆け足での見学でした。いろいろ見どころがありそうなお寺なので、今度じっくりと訪れてみます。

雲龍寺の説明をHPから引用します。

雲龍寺は曹洞宗に属し、大本山は福井県永平寺町の永平寺と横浜市鶴見区の総持寺と二つあり、 このお寺は正親町天皇より紫衣と勅賜禅師号を賜った勅賜佛國普照禅師が天正八年(1580)に開山。 本郷村の投込み寺といって、無縁貧困者の無付届寺として建立。明治に至って廃寺同然のところを「三十六世 足利正山」が再興。しかし昭和20年第二次世界大戦の空襲で全焼。三十七世 足利正明が戦役から帰郷後、ちに再建されました。 戦災孤児らを寺でお世話をしながら福祉事業に貢献し後に社会福祉法人多摩養育園を設立。現在16施設を運営しています。 昭和38年東京オリンピックに際し区画整理により八木町から現在の山田町へ移転し、現在のような堂々たる伽藍を揃えた寺に発展しました。

以上引用終わり

山門に掲げられた扁額。八王子大師と書かれています。

山門をくぐると正面に五重塔。この塔は長慶寺や小比企町からダイヤモンド富士の撮影時に背景に入れることがあります。近くで見上げるのは久しぶりのことです。

ちょうどだるま市が開催されていました。

だるま市のポスターです。

五重塔を見上げます。ここには日本一の達磨様が奉納されています。

階段を登り1階へ向かいます。

高さ5m。木彫では日本一の達磨様です。目をひんむいていて大迫力です。

1階西側から富士山を望みます。

本堂です。

達磨様を中心に駆け足での見学でした。いろいろ見どころがありそうなお寺なので、今度じっくりと訪れてみます。