昨日、奥さん, 娘と3人で茨城県の筑波山に登ってきました。以前から奥さんが筑波山に登りたいと言っていたため、紅葉直前の混まない時期を狙い計画を練りました。土曜日まで晴天をもたらした高気圧の後面に入り天気は下り坂。朝早く出発して昼に下山すれば雨も降らないと判断。しかもハイキング客も少なそう。娘に声をかけたところ、前日夜にはるばる館山から駆けつけました。

朝6時に高尾の自宅を出発。コンビニで朝食を買い込み、八王子西ICから圏央道に乗ります。上空は青空も見えて天気は何とか持ちそうな気配。常総ICで降りて国道294号を北上、下妻で筑波山方面へ右折し、筑波山のつつじが丘駐車場へ向かいます。8時につつじが丘に到着。自宅からちょうど2時間でした。ここから女体山を目指します。

お馴染みのガマランド脇からつつじヶ丘高原を登ります。

標高が上がるにつれて霞ヶ浦が姿を現します。写真ではわかりませんが、太平洋が光って見えていました。

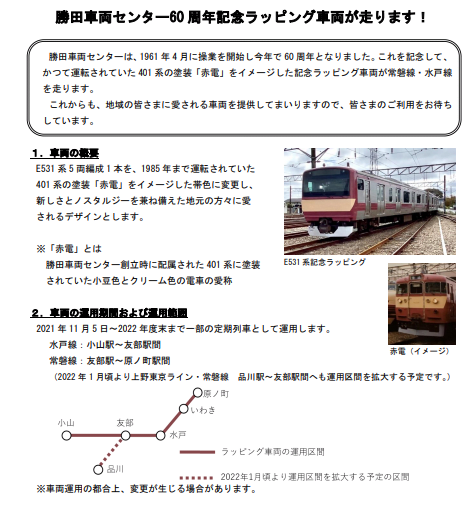

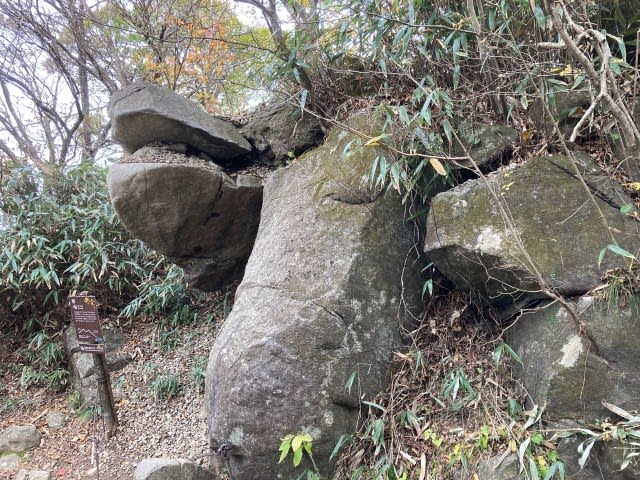

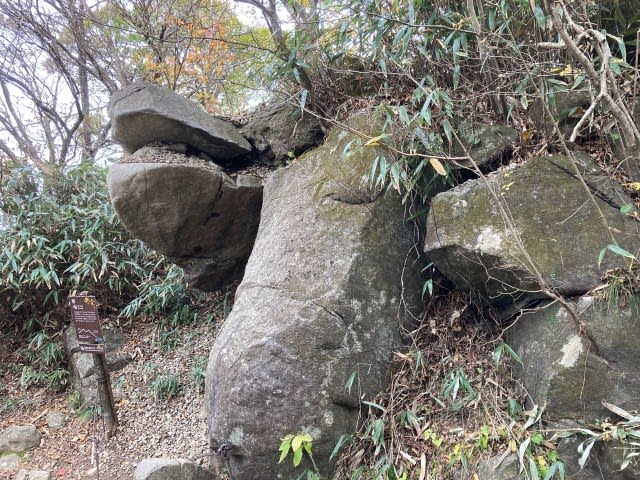

1kmほど登り、弁慶茶屋跡で筑波山登山線(白雲橋コース)に合流します。ここら先は奇岩怪石が続きます。

最初に現れるのは、有名な弁慶七戻り。斑レイ岩の岩塊が隙間に引っかかっています。

古来から「石門」といわれ、聖と俗を分ける門と考えられていたそうです。頭上の岩が今にも落ちそうで弁慶も七戻りしたといわれています。

続いて天照大神を祀る稲村神社。割れた斑レイ岩の間を通った先に建てられています。この先も奇岩が続きます。

紅葉が始まった登山道を進みます。山頂が近づいてきました。

女体山山頂直下の大仏岩

出発して約1時間で標高877mの女体山頂に到着。大勢の登山客でにぎわっていました。

女体山頂の一等三角点

眼下に広がる紅葉。予想以上に色づいていました。紅葉の中、ロープウエイがのぼってきます。

つつじヶ丘の先には霞ヶ浦。かなり雲が厚くなってきました。

こちらは笠間、水戸方面。

水戸の町の先には、会社近くのG1タワー、さらの東海村方面がうっすらと見えていました。

南側の眺望。高気圧の後面に入り湿度の高い空気に覆われているため遠望は得られません。

眼下の筑波山神社をズーム

西側には御幸ヶ原と男体山。山肌が色づいています。

男体山をズーム。あと1週間もすれば紅葉のピークを迎えそうです。

女体山御本殿にお参りします。

続いて御幸ヶ原へ向かいます。

尾根沿いにあるガマ石。確かにガマが口を開けた姿に見えます。

近くで見かけた赤紫色の花。ナギナタコウジュですね。

御幸ヶ原に降りてきました。ケーブルカーが動き始めていますが、まだお客さんは少な目です。天気が崩れる前に男体山へ向かいます。

女体山から35分で男体山に到着。山頂周辺の木々が黄色く色づいています。

男体山御本殿にお参り。あれっ? 狛犬が一体だけいます。もう一体はどこへいったのでしょうか。今まで何度も訪れていますが、初めて気づきました。

本殿直下の紅葉です

御本殿裏手から女体山を望みます。

女体山頂の御本殿とロープウエイの女体山駅をズーム

男体山からは自然研究路を経由して御幸ヶ原へ下ります。

自然研究路で見かけた青紫色の花はヤマトリカブト?

これはシロヨメナ?シラヤマギク? キク科の花は種類が多すぎて、違いがわかりません・・・

色付き始めた自然研究路を御幸ヶ原へ向かいます。

お腹が空いたので、御幸ヶ原の茶店で休憩。

3人共に、筑波山名物の「つくばうどん」を注文。とても美味しかったです。つくばうどんは、筑波地鶏の「つ」くね、ごぼう、しいたけなどの「く」ろ野菜、茨城産ローズポークの「ば」ら肉が入っていて、霞ヶ浦特産レンコンを練りこんだモチモチうどんが特徴です。

11時30分に御幸ヶ原を出発。雨が本格的に降り始めたので、下山はロープウエイを利用することにしました。

ロープウエイ女体山駅付近の紅葉

ロープウエイでつつじヶ丘駅に下ってくると、雨は小降りになっていました。

往復4時間の筑波山登山。奥さんと娘が一緒だったので、超スローペースの山歩きとなりました。天気が良ければいったん筑波山神社まで下り再び登ってこようかとも考えていましたが、流石に疲れたらしく、もう十分歩いたとのことでした(笑)。筑波山登山の後は、牛久大仏を見学してから、娘を館山まで送り届け、館山で夕食を食べてから21時に高尾へ戻ってきました。