高島市針江地区に流れる大川の下流、中島というところの風景です。

キレイでしょ!

NHKで2004年に放映された、「映像詩 里山、命 めぐる水辺」や、

今森光彦さんの写真集でも有名になった漁師の田中三五郎さんの船着き場です。

NHKの番組では、針江で暮らす三五郎さんを通して見る四季の景色が描かれてました。

魚を採っていたり、鳥と共生していたり、、町の中の川を掃除していたり、

家の中に水を引き入れている「かばた」の風景が印象的な番組です。

今日、この針江まで行ってきました~!

集落の中を流れる大川は、70%がわき水やそうです。

豊かなわき水のある針江地区は、「生水の郷(しょうずのさと)」とも言われるところ。

静かな集落に暮らす人たちが、思いもかけない状況になったのは2004年。

観光地でもないのに、NHKの番組で紹介されてから、

集落内を訪れる人が増えたんですね。

知らない人が「かばた」をのぞいていたり、写真を撮ったり。

そこで、「生水の郷委員会」が結成されました。

人々の暮らしを守りながらも、訪れる人々に針江の町を知ってもらおうと、

ボランティアでガイドをすることにしました。

定期ツアーもあるんやけど、「生水の郷委員会」に申し込めば、

琵琶湖の水辺から集落内をいつでも案内してくださるそうです。

「かばた」には、わき水の出ている「元池」、そこから次の「つぼ池」に流れ、

コイが泳ぐ「はた池」に流がれ、料理や飲料水に使う水、

野菜を洗う水、お鍋や食器を洗う水・・などに分かれているようです。

集落の中には、107カ所の「かばた」があるそうです。

家の中に引いているところもあるけど、庭に「かばた小屋」を建ててるところも多いです。

集落内にあるお豆腐やさんの「かばた」には、

当たり前のように、お豆腐が入ってました。

これがまた、大豆の風味がしっかりつまったおいしいお豆腐ですわ。

・・買って帰りましたからね(笑)

集落の中を流れる小さな溝にも、あゆが遡上するらしいけど、

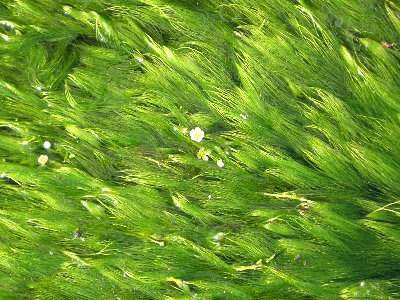

キレイな水にしか生えないというバイカモがびっしり。

夏に咲くイメージやけど、もう咲き始めてました~

「かばた」とともに暮らすというのは、かつての日本の農村ではフツウやったでしょうね。

その生活が今も続いているというのが、すごいことなんですよ~

集落内にある、いろいろな「かばた」の水を飲ませてもらったけど、

クセのない、やわらかい軟水ですっごくおいしかったです~

「里山水辺ツアー」については、→ こちらから

但馬の旅日記は、またそのうちに・・・こんなんばっかりですけど(苦笑)

また、よろしくです~