地域にある二つの小学校の一つから一通の封書が届いた。小学3年生K君と名前が書かれている。

封を開けると、便箋1枚とA-4版プリント2枚が出てきた。

便箋には、一生懸命丁寧に正確に時間をかけて書き上げたのであろう、ご招待の案内文であった。

右肩には、私の名前の最初の一字が漢字で次からはじらがな。そして最後の一字が漢字となっている。なるほど、ひらがなの部分は難しい漢字が使われているので小学3年生には習っていない領域である。

内容は、「お元気ですか。ぼくたち三年生は、いつもお世話になっている地域のみなさんに感謝の気持ちを伝える会を開きたいと思います。・・・」後略。丁寧な案内の趣旨が書かれて、最後は「きっと楽しい会になると思います、ぜひ来てください」で締めくくられている。もちろん3年生の招待状なので、漢字の部分もほとんどひらがなで書かれていることを申し添えます。

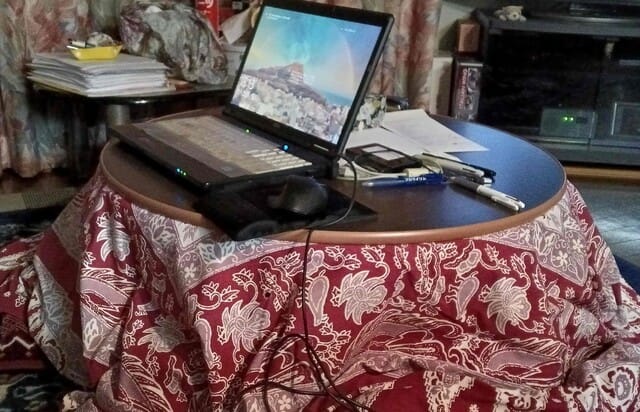

要するに、この小学校ではお昼休みにコンピュータールームに集まって、宿題をやったり、分かりにくいところがあると、地域の人に尋ねたり教わったりしながら過ごす自由な時間が設けられている。そのお手伝いに登録したジジババが出向くのである。1年~5年までがやって来て、一部屋が狭いくらいの盛況な日もある、約30分の短い時間であるが長くやっていると、気持ちが通じる子も出てくる、ハイタッチで機嫌よく出ていく子もいる。

その子たちの中心が3年生で、今年の3年の担任が若いのに気が利く先生で、子どもたちをちゃんと指導し、うまく引っ張っていっている背景はある。校長先生の協力もあって、こういった会が催される。

よそ様の大切な子に肩もみさせたり、手製のメダルをもらったりしちゃわりーねーという気持ちにもなるが、子どもの成長過程にわずかでも関わってあげられるのは、高齢だが元気でいられる者の特権なのかもしれない。どんな催しになるのか楽しみに当日を待つとしよう。

輪回し

輪回し たこ揚げ

たこ揚げ