◆とんでもないものに触れている小説

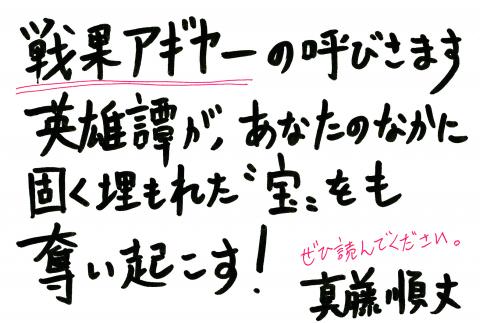

宇田川……新刊『宝島』、読ませていただきました。読み終わったときに、ものすごい感謝が、あふれてきました。「よくぞこれだけのすごいものを書いてくださった!」という気持ちとグスク、レイ、ヤマコと英雄オンちゃん、こんな素晴らしい主人公たちと一緒に生きている感覚を味わわせてくれてありがとう! と、たくさんの感謝の思いが、わき上がりました。

真藤……本当ですか。嬉しいです。

宇田川……まずは執筆のきっかけからお聞きしたいですが、すでに各メディアで語られていますね。着手されたのは『畦と銃』(2011年)の直後になりますか?

真藤……そうです。講談社から『畦と銃』を発表した後、次作は「米軍統治下時代に存在した沖縄の琉球警察」でのミステリはどうかと提案しました。琉球警察は1972年の沖縄返還までの20年間、沖縄県警の前に実在した警察機構です。初めは、琉球警察20年のクロニクルのようなものを構想していました。でも、戦果アギャーの存在を知り、プロットを組んでいくうちに、そっちがだんだん物語の核となっていったんです。

宇田川……『宝島』のタイトルは、初めから決まっていたのですか?

真藤……完成したあとで、担当編集者の一声で決まりました。沖縄の"宝"とはなにか、物語の主題にふれている題名なので、最初はそのものズバリすぎないかとも思いましたが、いまはそのシンプルさと力強さが気に入っています。

宇田川……小説にこのタイトルをつけるというのは、よほどの自信がないと、難しいですよね。

真藤……ですよね。誰もが知っている古典を向こうに回して、という感じはあります。だけど沖縄には"宝"にまつわる有名な格言もあって、この題名を冠することで物語に深く底流するものを自分でも再発見できたんです。スティーブンソンの名作を相手にしてもひけはとらない、という自信はありますし。

宇田川……本格ミステリのタイトルに「殺人事件」をあえてつけるようなものです。よっぽど中身がすごくないと、目の肥えた読者は納得してくれません。しかし『宝島』は、こちらの期待を、軽々と超えてきました。

読み始めてすぐ「何かすごいものが手元に届いている」という圧が、伝わってきました。中盤、ヤマコが孤児たちに読み聞かせをするシーンで涙腺が壊れ、英雄オンちゃんの消息が明らかになるクライマックスで、また男泣きに泣いて……二度も本気で泣かされた小説は、滅多にありません。僕はミステリだけでなく、冒険小説も大好きです。ジャック・ヒギンズやアリステア・マクリーンなどが描いてきた、誇り高き男たちの英雄物語の興奮を久しぶりに思い出しました。

真藤……ありがとうございます、冒険小説は僕も大好物です。

宇田川……本をあまり読まないという若い人に、僕は言いたいことがあります。「とんでもないものに触れたくはないか?」と。SNS社会になり、自分が見たものや経験したことを、手軽にアピールできて、共有できるようになりました。どうだ! と、自分の体験を多くの人に広めたいなら、こんなすごいものに触れない手はありません。『宝島』は、「とんでもないものに触れられる」小説です。読めば、そのすごさに圧倒されて、必ず「え、まだ読んでないの?」と周りに広めたくなります。

◆一度は逃げようとしたが覚悟を決めた

きらら……全編を通して戦後の沖縄・コザの混沌とした雰囲気が、見事に描写されています。しっかり現地取材されたのでしょうか。

真藤……執筆にあたり3回、沖縄に行きました。町中にぽつんとある御嶽をめぐったり、郷土資料に当たったり、嘉手納基地の周辺をうろついたりしてきました。

宇田川……3回なのですね。もっと多く足を運ばれているように感じました。

真藤……お金がなかったので(苦笑)。だけど長期間フィールドワークすればいいというものでもなくて、ある程度の距離を取りながら書いていくのが自分に合っている気がします。

コザも何度も歩きました。こういうことを言うとスピリチュアルな野郎だと思われそうでいやなんですが、コザに足を踏み入れたとき、何かちょっと降りてくるような感覚がありました。物語の芽が自分のなかに生まれてくる手ごたえがあって。現地取材ではうまくすると物語の断片や景色が、表現の形をとってつかめることがあります。コザに行ったとき、グスクやレイたち戦果アギヤーの生まれる土壌を想像することができた。そしてそれを書きたいと強く思えた。僕にとってはとても幸運な体験でした。

宇田川……沖縄、特に戦後のコザ市周辺は、歴史的に触れてはいけないような部分があります。うかつに触れたら危ないというか、作家として腰が引ける怖さも、感じられたのではないでしょうか?

真藤……ありましたね。第一部を終えたあとで筆が止まりました。ふりかえってみれば題材の大きさに、作家としての力量が追いついていなかったんです。なのでいったん寝かせて、他の長編を提出したんですが……ようするに逃げだそうとしたんです。

本作のなかで扱っている米軍機墜落事故にしても、米兵の暴行事件にしても、多くは実際に起きた事件で、しかもそのすべては僕らの生きる現実と現在進行形でつながっている。沖縄の複雑な諸問題は、現在の日本が抱える最大級の難題といってもいい。そんな題材を一介のエンタメ作家が扱うべきじゃないと思ったこともあった。自分でやると言ったんですけど、いざ執筆してみると、海辺に揚がったクジラの活け造りをお前ひとりでつくれ、と要求されているような難易度があった。こんなの無理だよって!

だけどあのころの沖縄は、日本の近現代史のなかでも類を見ない激動の時代です。そこには僕がずっと書きたいと思っていた青春や革命のエネルギーが詰まっていた。歴史を知れば知るほど、この小説を書くことで自分は壁を突破できると思った。あまり知られていない戦果アギヤーのことを知ってもらえるだけでも書く価値はあると思ったし、なにより僕自身が完成したこの小説を読みたかったんです。

◆現代日本につながっている戦後沖縄の歴史

宇田川……逃げずに、書くことを選ばれたのですね。でも沖縄の現実をとらえる距離感を保つのは、苦労されたのでは?

真藤……そうですね。沖縄人ではない僕が、土地の言葉を使ったナラティブな物語を書いてもいいものかと。だけどふりかえってみれば、僕は過去のどの作品も「偽者」であることから始まっているんです。偽者であるからこそ本物に近づこうと試行錯誤できるし、故郷にはない土地のアンセムを奏でることだってできる。すべての創作活動は、他者への想像力や共感力を鍛えるものだと思いますし。

批判を恐れて萎縮して、精神的に距離を置いてしまうことは、ヤマトンチュがこれまで歴史的に沖縄におこなってきた「当たらず障らず」の態度と変わらない。創作者はどんな時代のどの土地の物語を手がけてもいいんです。そうして出てきた批判はすべて受け止めて、そこから表立って議論を重ねていけばいいと思うんです。

東京生まれの自分が沖縄の戦後史という豊かな沃野のなかで、全身全霊で物語をつづるということ自体、それはそれで画期的なことじゃないか、新しい何かが生まれるんじゃないかと信じることができたから、最後まで書ききることができたんだと思います。

◆ジャーナリズムとは違う伝える力が小説にはある

きらら……オンちゃんが持ち出した戦果アギヤーの真相が明かされる後半は、感動的でした。

真藤……劇中の時間では20年かけて引っぱってきましたからね(笑)。あの締めかたを思い描いたとき、物語全体の形がつかめました。書きながらプロットは固めていったので、海図も羅針盤もなしで出かけた長い船旅にようやく陸影が見えたという感じで。船酔いしまくりで何度も座礁したけど、どうにか目的地にたどりつけてよかった。

宇田川……ミステリの要素も充分、楽しませてもらいました。さすが真藤さんの小説です。タネが明かされて、驚いて終わり……じゃなくて、真相がわかった瞬間、物語の骨太さだとか深度が、ブワッと広がりました。

真藤……謎が明かされたときに見える、それまでとは違う世界像に圧倒されるというミステリの醍醐味に近づけたんじゃないかと思います。

宇田川……その通りです。『宝島』はミステリのいちばん大事なところが外されておらず、読者として、とても嬉しかったです。

真藤……ありがとうございます、宇田川さんの太鼓判をもらえれば安心だ(笑)。

きらら……戦後沖縄の占領米軍の問題など、政治的な要素も詳しく描かれています。けれど説教くさくはならず、物語の圧倒的な力で、読者を引きこんでいきます。

宇田川……それができるのは、いま小説しかないような気がします。

真藤……僕もそう思います! いい意味で大きなウソをつきながら、物語ならではの真実を提示できる。ノンフィクションやテレビのジャーナリズムとは違う、強く伝える力が、小説にはあると信じています。戦後日本は70年を超えて、人間でいえば古希を迎えますが、この国の最も熱い青春時代はあのころの沖縄にこそあったと考えています。そういう豊かな土壌で目いっぱい青春小説をやろうという構想は一貫していました。

青春時代にいなくなってしまった大事な人、追いかけたかったけれども追いかけられなかったもの、失ってからも忘れられないもの、みんなが持っているそういうものは、グスクやレイ、ヤマコが探しもとめたものとも変わりません。

それがどんなふうに価値を変え、どのようにケリをつけて、沖縄返還のような大きな変化に臨んでいけるか。現状を打破したい、なにかをやらかしたいと思っている人たちにこそ、コザの若者たちと併走する読書体験を味わってもらいたいです。 (取材・構成/浅野智哉 撮影/浅野 剛)