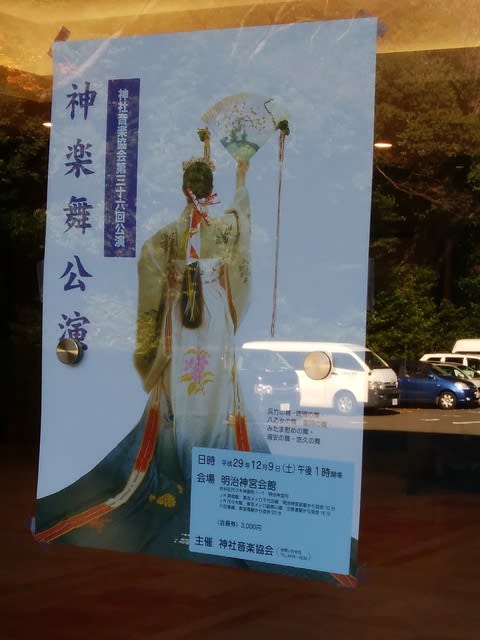

明治神宮会館にて、「神楽舞公演」を観る。

ふだんは神社の大祭などで式次第のひとつとして神前奉納されてゐる巫女の神楽舞を、舞台鑑賞として抜き出し、七曲が披露さるる。

いづれも、公演主催者の神社音楽協会を設立した多忠朝(おおの ただとも)が、昭和初期から戦後にかけて作曲及び作舞したもので、私は「伝統の創造」といふ観点から、興味深く鑑賞する。

“人間の正しい在り方”を、神楽舞を通して体現しやうとしたと云ふ多忠朝のこれら神楽舞は、一糸乱れぬ美しい舞ぶりのなかに、女性ならではの繊細さが薫り立ち、なるほど御霊をおなぐさめできるのは女性だと感じる。

今日の公演では、富岡八幡宮が昭和三十一年に復興したのを奉祝して創られた「富岡の舞」も披露されるはずだったが、『都合により』、「新年の舞」に差し替えられた。

多忠朝が神の前に立ち、

「人間の正しい在り方とは」

と、なぜ問ひ続けたか──

その答えは皮肉にも、

プログラムに協賛者のひとりとして奇しくも名を連ねている人物の一族が、

命と引き換えに、

示したとも言へる。

ふだんは神社の大祭などで式次第のひとつとして神前奉納されてゐる巫女の神楽舞を、舞台鑑賞として抜き出し、七曲が披露さるる。

いづれも、公演主催者の神社音楽協会を設立した多忠朝(おおの ただとも)が、昭和初期から戦後にかけて作曲及び作舞したもので、私は「伝統の創造」といふ観点から、興味深く鑑賞する。

“人間の正しい在り方”を、神楽舞を通して体現しやうとしたと云ふ多忠朝のこれら神楽舞は、一糸乱れぬ美しい舞ぶりのなかに、女性ならではの繊細さが薫り立ち、なるほど御霊をおなぐさめできるのは女性だと感じる。

今日の公演では、富岡八幡宮が昭和三十一年に復興したのを奉祝して創られた「富岡の舞」も披露されるはずだったが、『都合により』、「新年の舞」に差し替えられた。

多忠朝が神の前に立ち、

「人間の正しい在り方とは」

と、なぜ問ひ続けたか──

その答えは皮肉にも、

プログラムに協賛者のひとりとして奇しくも名を連ねている人物の一族が、

命と引き換えに、

示したとも言へる。