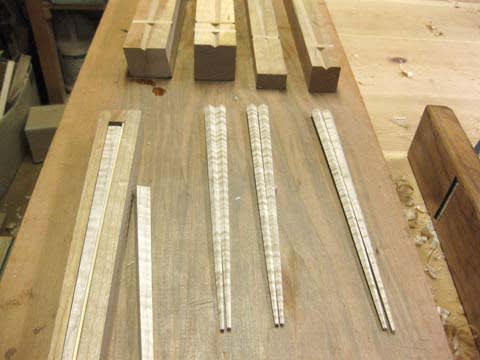

作成中の五稜箸

#400の耐水ペーパーで水研ぎして刷毛刷りにかかっています。

ところで、課題となっている箸の先の形状

これが従来の五稜箸の箸先。

先を極端に細くして、「ゴマがつまめる」ような箸もあるそうですが、五稜箸は箸先の丈夫さを重視し、先を丸く仕上げています。

それでも長く使っていると、先の丸みの肩の部分から漆がすり減ってきます。

そこで、今回箸の先は、

このような、砲弾型にしてみました。もちろん先まで5角形は保っています。

なぜこのようにしたかというと・・・

これは、私が試みに数年間使い続けた箸の箸先。

角がすり減って砲弾型になっています。

ならば、はじめからこの形にしたら痛みも少ないのでは?と思い立ったのです。

一番の先端は漆を厚く残して丸くします。

その時に使う漆ですが・・・

これは、以前くろめた手グロメ漆を塗った椀。実に良い光沢で丈夫な塗膜ができています。

そこでこの手グロメ漆を仕上げと箸先に使ってみようと思います。さて、どうなるか楽しみです。

もう一つ。制作中のセンターテーブル

塗装に掛かろうと思ったら、オイルが足りない。まだ十分残っていると思っていたのですが・・・・。

あわてて注文し、本日届き、早速塗装にかかりました。

裏から塗り始め

塗ったオイルを潤滑油に、400番の耐水ペーパーで研磨します。

しばらく置いて十分しみ込ませて、布で拭き取り、1回目が完了。

#400の耐水ペーパーで水研ぎして刷毛刷りにかかっています。

ところで、課題となっている箸の先の形状

これが従来の五稜箸の箸先。

先を極端に細くして、「ゴマがつまめる」ような箸もあるそうですが、五稜箸は箸先の丈夫さを重視し、先を丸く仕上げています。

それでも長く使っていると、先の丸みの肩の部分から漆がすり減ってきます。

そこで、今回箸の先は、

このような、砲弾型にしてみました。もちろん先まで5角形は保っています。

なぜこのようにしたかというと・・・

これは、私が試みに数年間使い続けた箸の箸先。

角がすり減って砲弾型になっています。

ならば、はじめからこの形にしたら痛みも少ないのでは?と思い立ったのです。

一番の先端は漆を厚く残して丸くします。

その時に使う漆ですが・・・

これは、以前くろめた手グロメ漆を塗った椀。実に良い光沢で丈夫な塗膜ができています。

そこでこの手グロメ漆を仕上げと箸先に使ってみようと思います。さて、どうなるか楽しみです。

もう一つ。制作中のセンターテーブル

塗装に掛かろうと思ったら、オイルが足りない。まだ十分残っていると思っていたのですが・・・・。

あわてて注文し、本日届き、早速塗装にかかりました。

裏から塗り始め

塗ったオイルを潤滑油に、400番の耐水ペーパーで研磨します。

しばらく置いて十分しみ込ませて、布で拭き取り、1回目が完了。