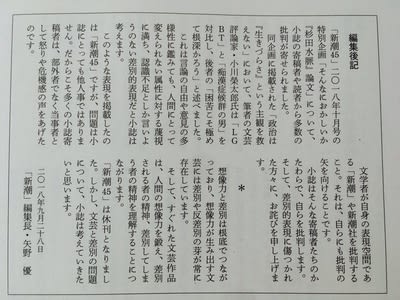

『新潮45』の「休刊」にともない、文芸誌の月刊新潮がその編集後記で「反省文」を掲載したが、ツイッターで引用されるくらいで、世間ではあまり話題になっていない。

先般の新潮社社長の「反省文」も中途半端なところが不評であったが、この矢野編集長文もあまり感心しないので、僭越ながら編集後記に朱筆を入れてみた。

まず、47行くらいの短文なのに、意味不明な記述や肝心な部分の説明不足がいくつも見受けられるのはどうしてか。

問題は小誌にとっても他人事ではありません。

どう「自分事」なのか、具体的に書かなければ、「だからこそ」と続けても説得性は乏しい。

それは、自らにも批判の矢を向けることです。

自己批判という意味なのか、よくわからない。差別的な雑誌や出版社の書籍などに寄稿する文学者たちにも責任があるということなのか。

小誌はそんな寄稿者たちのかたわらで、自らを批判します。

私が見聞した限りでは、「文学者たち」は『新潮45』と新潮社に掲載責任を問うているものがほとんどだった。「版権を引き上げる」という声もあったはず。

「自らにも批判の矢を向ける寄稿者たちのかたわらで自らを批判します」と繋げられるのだが、それでいいのか。事実を曲げても、「一体性」をアピールする意味がわからない。

私が編集者なら、筆者に再考をうながし、全面的に書き直しを求めるのは、やはりここだ。

同企画に掲載された「政治は『生きづらさ』という主観を救えない」において、筆者の文芸評論家・小川榮太郎氏は「LGBT」と「痴漢症候群の男」を対比し、後者の「困苦こそ極めて根深かろう」と述べました。

これは言論の自由や意見の多様性に鑑みても、人間にとって変えられない属性に対する蔑視に満ち、認識不足としか言いようのない差別的表現だと小誌は考えます。

まず、上記の文章において、小川榮太郎は「LGBT」と「痴漢症候群の男」を対比させていない。「痴漢症候群の男」などいないから対比させようがない。アルコールや喫煙が依存症という疾病扱いになっているが、「痴漢症候群」は聞いたことがない。

病気なら刑事罰を科すのではなく、治療しなければならない。実存としての人間と架空の病気を持つ男を対比することはできないし、対比させようとしているなら、それは冗談か、筆が滑ったのだろう。

いずれにしろ、小川榮太郎はここで「LGBT」を「痴漢男」と同断するような「蔑視線」を出していない。逆に、権利や平等を社会に訴えられる「LGBT」に対して、犯罪者である以上に日陰者の変態扱いを甘受せねばならない「痴漢男」に同情を寄せているのだ。そうした、非対称の「対比」であることは誰でも容易に読みとれるはず。

「認識不足としか言いようのない差別的表現だ」という紋切り型の断罪についても、すでに「痴漢症候群の男」でクリアされている。アルコールや喫煙が依存症という疾病扱いされるなら、やむにやまれぬ「痴漢症候群」がそのうち認定されるかもしれない。社会の「認識」などいくらでもひっくり返る。そのとき、「認識不足」は「痴漢男」を「蔑視」する側ではないのか。

「LGBT」という呼称や被差別の認識などは、一過的な流行に過ぎない、そのうえで、「はたして属性と病気のどちらが上かね、下かね」と小川榮太郎は挑発しているのだ。素直に読めば、誰でもこれくらいの読解はできる。

さて、先に小川榮太郎は、「筆を滑らせた」と書いた。たぶん、編集部の意図を汲んで小川榮太郎は、「PC上、問題あり」「喧嘩上等」くらいの反応を予想して書いたのだろう。でなければ、筆を滑らせないし、滑らせたなら、「滑らせましたねえ」と編集担当から注意され、削除するか書き直しを求められたはず。

ライターはつねに編集部の注文に基づいて原稿を書くもので、恣意に書くなどあり得ない。時評などはもちろん、小説などフィクションも例外ではない。どれほどの大作家であろうと、出版社にとっては一売文業者に過ぎない。

したがって、私は新潮社と新潮45編集部の掲載責任を第一義と考える。「他人事ではなく」ではなく、もっと「自分事」の「反省文」を書かなければ「反省」したことにならない。

(敬称略)

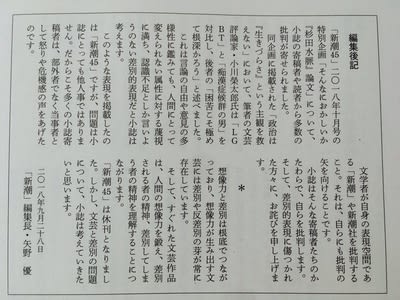

先般の新潮社社長の「反省文」も中途半端なところが不評であったが、この矢野編集長文もあまり感心しないので、僭越ながら編集後記に朱筆を入れてみた。

まず、47行くらいの短文なのに、意味不明な記述や肝心な部分の説明不足がいくつも見受けられるのはどうしてか。

問題は小誌にとっても他人事ではありません。

どう「自分事」なのか、具体的に書かなければ、「だからこそ」と続けても説得性は乏しい。

それは、自らにも批判の矢を向けることです。

自己批判という意味なのか、よくわからない。差別的な雑誌や出版社の書籍などに寄稿する文学者たちにも責任があるということなのか。

小誌はそんな寄稿者たちのかたわらで、自らを批判します。

私が見聞した限りでは、「文学者たち」は『新潮45』と新潮社に掲載責任を問うているものがほとんどだった。「版権を引き上げる」という声もあったはず。

「自らにも批判の矢を向ける寄稿者たちのかたわらで自らを批判します」と繋げられるのだが、それでいいのか。事実を曲げても、「一体性」をアピールする意味がわからない。

私が編集者なら、筆者に再考をうながし、全面的に書き直しを求めるのは、やはりここだ。

同企画に掲載された「政治は『生きづらさ』という主観を救えない」において、筆者の文芸評論家・小川榮太郎氏は「LGBT」と「痴漢症候群の男」を対比し、後者の「困苦こそ極めて根深かろう」と述べました。

これは言論の自由や意見の多様性に鑑みても、人間にとって変えられない属性に対する蔑視に満ち、認識不足としか言いようのない差別的表現だと小誌は考えます。

まず、上記の文章において、小川榮太郎は「LGBT」と「痴漢症候群の男」を対比させていない。「痴漢症候群の男」などいないから対比させようがない。アルコールや喫煙が依存症という疾病扱いになっているが、「痴漢症候群」は聞いたことがない。

病気なら刑事罰を科すのではなく、治療しなければならない。実存としての人間と架空の病気を持つ男を対比することはできないし、対比させようとしているなら、それは冗談か、筆が滑ったのだろう。

いずれにしろ、小川榮太郎はここで「LGBT」を「痴漢男」と同断するような「蔑視線」を出していない。逆に、権利や平等を社会に訴えられる「LGBT」に対して、犯罪者である以上に日陰者の変態扱いを甘受せねばならない「痴漢男」に同情を寄せているのだ。そうした、非対称の「対比」であることは誰でも容易に読みとれるはず。

「認識不足としか言いようのない差別的表現だ」という紋切り型の断罪についても、すでに「痴漢症候群の男」でクリアされている。アルコールや喫煙が依存症という疾病扱いされるなら、やむにやまれぬ「痴漢症候群」がそのうち認定されるかもしれない。社会の「認識」などいくらでもひっくり返る。そのとき、「認識不足」は「痴漢男」を「蔑視」する側ではないのか。

「LGBT」という呼称や被差別の認識などは、一過的な流行に過ぎない、そのうえで、「はたして属性と病気のどちらが上かね、下かね」と小川榮太郎は挑発しているのだ。素直に読めば、誰でもこれくらいの読解はできる。

さて、先に小川榮太郎は、「筆を滑らせた」と書いた。たぶん、編集部の意図を汲んで小川榮太郎は、「PC上、問題あり」「喧嘩上等」くらいの反応を予想して書いたのだろう。でなければ、筆を滑らせないし、滑らせたなら、「滑らせましたねえ」と編集担当から注意され、削除するか書き直しを求められたはず。

ライターはつねに編集部の注文に基づいて原稿を書くもので、恣意に書くなどあり得ない。時評などはもちろん、小説などフィクションも例外ではない。どれほどの大作家であろうと、出版社にとっては一売文業者に過ぎない。

したがって、私は新潮社と新潮45編集部の掲載責任を第一義と考える。「他人事ではなく」ではなく、もっと「自分事」の「反省文」を書かなければ「反省」したことにならない。

(敬称略)