昨日の碾茶炉の件・・・早速調べました・・・っていっても、強~い味方に助けてもらったのですが・・・?京都の茶商で日本茶インストラクター協会副理事長!!さすがに詳しい(^‐^)見事に解決しました。京都では府茶研が出来たのが遅く、静岡の方が書いた本が多いなかで、碾茶のことはキチンと伝わっていないとの事・・・現在の碾茶炉と同じ形式のものは大正13年にはあって、昭和8年には府下に85台も導入されていたそうです。Kさん、ありがとうございましたm( _ _ )m

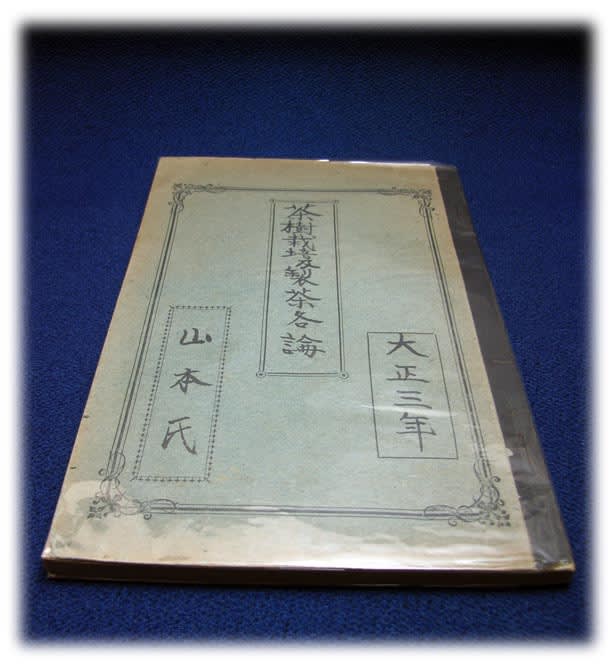

さて、今日もちょっと古い本を・・・

【茶樹栽培及製茶各論】山本氏 大正3年にかかれたものですが・・・そう、書かれているんです、筆で・・・(@_@) 当時の栽培の様子で決定的に違うのは、種から育てる実生(在来でしょうが・・・?)がメインだったこと。だから、採種だの、播種、間引きといった項目があって、接木、挿し木は付け足しぐらい・・・肥料の比較も面白い!!鰊粕(にしんかす)、油粕、堆肥、人糞尿の成分比較が・・・(食事中の方ゴメンなさい・・・って食事中には見ないか?) 窒素成分だけでいうと鰊粕1に対して、油粕は1.3、堆肥は35、人糞尿は17倍の量が必要・・・だって!!鰊が肥料になった時代・・・今と比較してもねぇ・・・(+_+)

【茶樹栽培及製茶各論】山本氏 大正3年にかかれたものですが・・・そう、書かれているんです、筆で・・・(@_@) 当時の栽培の様子で決定的に違うのは、種から育てる実生(在来でしょうが・・・?)がメインだったこと。だから、採種だの、播種、間引きといった項目があって、接木、挿し木は付け足しぐらい・・・肥料の比較も面白い!!鰊粕(にしんかす)、油粕、堆肥、人糞尿の成分比較が・・・(食事中の方ゴメンなさい・・・って食事中には見ないか?) 窒素成分だけでいうと鰊粕1に対して、油粕は1.3、堆肥は35、人糞尿は17倍の量が必要・・・だって!!鰊が肥料になった時代・・・今と比較してもねぇ・・・(+_+)

開設からの連続アップ89日目