一日の速き流れに身を任せ ジュリーの歌と風船蔓を

■

フウセンカズラはムクロジ科の一種。学名 Cardiospermum

halicacabum。花を鑑賞するためよりむしろ、風船状の果実

を鑑賞用に栽培される。つる性の植物で一年草。葉は三出

複葉、小葉は草質で柔らかく、あらい鋸歯がある。7月~9

月頃に白い5mmくらいの花を咲かせる。花は葉腋からでる

長い柄の先に数個付き、巻きヒゲを共につける。

果実は風船状に大きく膨らみ、緑色。種子は球形で大粒、

なめらかな黒でハート形の白い部分がある。ちょうどトチ

ノキの種子を小さくした姿に見える。

■

ザ・タイガースをはじめてみたのは「難波一番」でグルー

プ・サウンドの全盛期だった。その中でも飛び抜けて人気

者だった。曜日もあやふやな中で忙しそうに?毎日を送っ

ていると「いったい何をやっているんだろう」と思うこと

があり、そういえば70年代もそうやって生き急いでいた

ねと思い返し、蕭々とした気分をジュリーの歌で吹き飛ば

すのも手だなと詠う。緑の風船「フウセンカズラ」。花言

葉は「多忙」「人気者」。

■

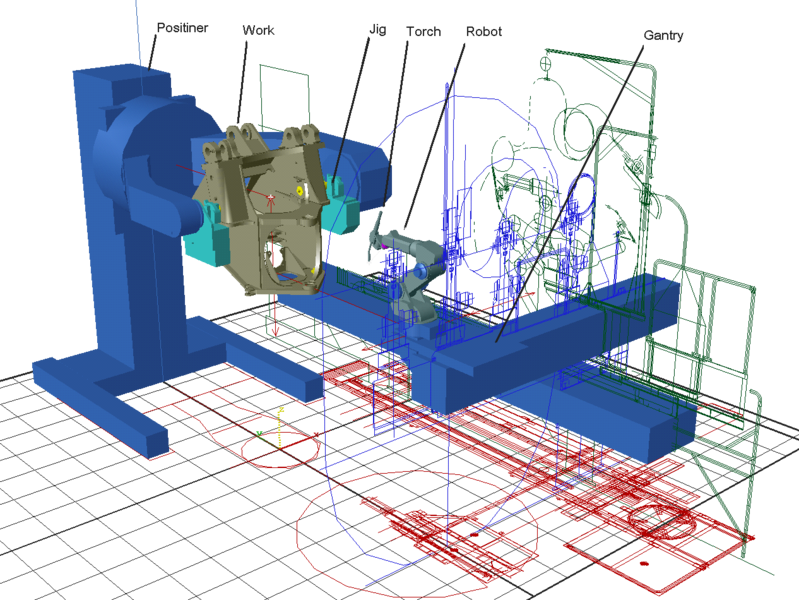

昨日の続きで、『太陽光発電システムの設計と施工』は開

発研究のメンバーだった関係で軽く読み飛ばす。瀬名秀明

著『ロボット学論集』も軽く読み飛ばしたいものの重装備

だからピックアップで流す。

■

2003年には鉄腕アトムが誕生しているのだからそこか

らいえば進展は遅れている。女性編集スタッフの「もやも

や感が抜けない」との率直な感想に戸惑っている様子を前

書きで瀬名は吐露しているが、それは、ちょうどスピルバ

ーグの映画『AI』を見終えて蕭々とした和解しがたい不

明瞭感と同じことではないかと納得している自分がいる。

ロボットの定義は曖昧だとし瀬名は「人間型/非人間型」

「自立型/操作型」との2つ程度に分類している。人の代

わりになんらかの作業を行う装置の場合、ある程度の工程

なり手順なりを自動的・連続的に行い、単一の動作を行う

物や、絶えず人間が操作をする必要がある物はロボットの

範疇には含まれず、許容される範疇における限定された物

ではあるが、状況を判断して自動的に連続して作業を行う

物とされる。

しかし単純に与えられた条件に対して所定の、あるいは繰

り返しの動作を行う機械装置との境界は曖昧で、明確に定

義・区分出来きず、例えば自動販売機は、人間の仕事を代

行する装置だが、これをロボットとみなすかどうかは人に

よってまちまちだ。

これに対しては、「植物型/動物型」という区分をいれた

方が良いように思えるし、単純に「人工知能を備えた機械」

と定義したら良いのではと考える。

Erwin Chargaff

Erwin Chargaff

ところで、肝心の感想でいえば、エルヴィン・シャルガフ

の『ヘラクレイトスの火』を引用している件が印象的だ。

私はシュレーディンガーとは違って、こう答えるしか

ない。「分からない、だから分かり、理解できない、

だから理解できる」ものであると。真理を所有するよ

り真理を探す方がはるかにいい。憧憬は、到達よりは

るかに私の生活の一部となっている。生きものという

書物を読むのは大きな楽しみであり、教訓に満ちた経

験をすることである。(中略)生命については、ただ

暗喩的に思念するほかない。さらに彼は、著書『ヘラ

クレイトスの火』(1978)で次のような架空の対談記

事で自らの科学観を示した。私が強い感銘を受けた言

葉である。

VV-君は科学から何を学んだ?

EC-ただ一つだけ。自然に触れる前には手を洗

わなければならない、ということ。

VV-ほとんどの科学者は科学に値しないと言い

たいのかな。

EC-そうだよ。でも彼らは、自分たちに値する

ようなものに、科学を変えてしまったのさ。

VV-治療法はあるかね。

EC-治療法はないね。

■

ヒトゲノム計画が終了したいまも、シュレーディンガ

ーの方法論は色梗せていない。ヒトゲノム計画の基本

的な概念をつくり上げたひとりである和田昭允氏は著

書『物理学は越境する』(2005)の中で、シュレーデ

ィンガーの『生命とは何か』が描いたヴィジョンにつ

いて簡潔な要約をおこなっている。すなわち、シュレ

ーディンガーは、「物理帝国」から「生物王国」へと

至る道筋の中間項として、エネルギー、エントロピー

を置いたのである。すぐさま物理の言葉で生物を語れ

るわけではないが、そこへ至る中間項を適切に置くこ

とで、生命への道筋を示したのだ。エネルギーなら物

理の言葉で語れるからである。このようにシュレーデ

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödingerィンガーの方法論を把握した上で、和田氏は自分の研

究において、この中間項に「高分子化学」を入れた。

この考えは理化学研究所に受け継がれ、いまは「オー

ミック・スペース」という概念として発展している。

【注釈】オーミックス・スペースは、遺伝子A、B、C、Dが発現して

いる場合、表現型として現れるまでには、例えば遺伝子AによるB

の転写制御、タンパク質BとCの結合、タンパク質BとCの複合体

によるタンパク質Dのリン酸化というように、縦横に張り巡らされ

た立体的なネットワークがある。生命の理解には、ゲノムからフェ

ノームまですべてを包含したオーミック・スペースのネットワーク

解明が不可欠とされる。

■

本筋からそれたが、「手を洗わず、自分たちに良いように、

科学を変えている」ことに気付くこともなく粗忽な振る舞

いを知らされるのは、失敗して気づくんだなぁと「試験菜

園」の実践の体験から妙に感心している自分がいる ^^;。

■

さて、第5章「物語がヒトとロボットを越える」で「スラ

ッシュ」(文や語を区切るための斜めの細線)の概念を

使い情動と気分をもつ「生命と機械のあいだ」を埋める倫

理と世界観をつくるロボットはありうるかと自問し以下の

ように結ぶ。

それが「もやもや」であり「物語」であるのだ。スラ

ッシュは限りなく薄く、細い線分ではあるが、実世界

で描かれる限りそこにはどんなに薄くとも厚みがあり、

両側を隔てる壁となる。ロボットを考えることは世界

を考えることだ。20年後、ロボットは病気の私たちを

助け、子どもを育て、一生を共に暮らすパートナーと

なっているかもしれない。しかしそのときであっても

ロボットはやはり「世界観」の象徴であるだろう。20

年後でも私たちはロボットに対して居心地の悪さを覚

え、それでももっとわかり合いたいと願い、未来を夢

見ているだろう。進歩がないのなら、難しいことを考

えなくたっていいじゃないか、なるがままに任せれば

いいし、ロボットなんて面倒だ、という人もいるかも

しれない。だが人類のすべてがそうなることはないは

ずだ。なぜならロボットはいつだっておもしろいから

だ。私たちの興味を掻き立てる。そのように私たちは

ロボットをつくったのだ。私たちがロボットに対して

興味を失ったとき、それは私たちがヒトではなくなっ

たときだろう。ヒトである私たちは、これからもたく

さん楽しみ、たくさんもやもやしながら、ロボットに

ついて考え続ければいい。それがこの世界で生きると

いうことなのである。

瀬名秀明著『ロボット学論集』

■

|

今日は忙し一日だった。老化のせいか、アレルギーかジム

の水泳のせいか、耳をいじりすぎ、慢性の外耳炎のように

なりひと思いに治療と中央病院(民間)へ。主治医は内視

鏡を見ながら「耳をさわらないように」と一喝。治療方法

が随分変わっていることに感心し、行きつけの多美理髪店

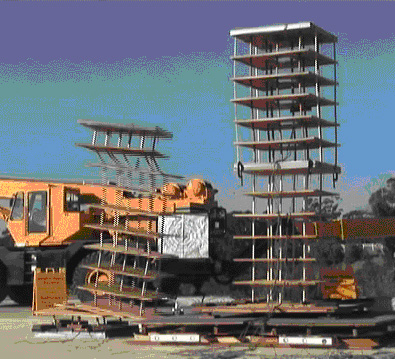

で散髪、図書館に行き『耐震・免震・制震のはなし』『目

で見る木造住宅の耐震性』を借り出す。

■

|

耐震

耐震感想は?耐震基準に基づき、耐震・制震・免震の3つの技

術を最適化させ災害を防ぐということに尽き、建築環境工

学に当然ふくまれるべきものと考える。今日はここまで。

■