ひまわりの咲きたる丘を沈みゆき 秘したる月見花を咲かせる

■

ついさっき普通ではない人間をこの手で殺してきたの

だ。鋭い針先がその男の首筋に音もなく沈み込んでい

く感触を、まだはっきり覚えていた。そこには普通で

はない手応えがあった。そのことが青豆の心を少なか

らずかき乱していた。彼女は両方の手のひらを広げて

しばらく眺めた。何かが違っている。いつもとはぜん

ぜん違う。しかし何かどう違っているのかを見きわめ

ることができない。その男の言ったことを信じるなら、

彼女が殺害したのは預言者だった。神の声を預かるも

のだ。しかしその声の主は神ではない。おそらくはリ

トル・ピープルなるものだ。預言者は同時に王であり、

王は殺されることを運命づけられている。つまり彼女

は運命が寄越した刺客なのだ。そして彼女はその王で

あり預言者である存在を暴力的に消去することによっ

て、世界の善悪のバランスを保ったのだ。その結果、

彼女は死んでいかなくてはならない。でもそのとき彼

女は取り引きした。その男を殺害し、事実上自分の命

を放棄することによって、天吾の命が救われる。それ

が取り引きの内容だ。もしその男の言ったことを信じ

るなら、だ。

第15章 青豆

『いよいよお化けの時間がはじまる』

■ 竹取物語

竹取物語

考えてみれば、こんな風に月をしげしげと眺めるのは

ずいぶん久しぶりのことだな、と天吾は思った。この

前月を見上げたのはいつのことだったろう。都会であ

わただしく日々を過ごしていると、つい足もとばかり

見て生きるようになる。夜空に目をやることさえ忘れ

てしまう。

それから天吾はその月から少し離れた空の一角に、も

う一個の月が浮かんでいることに気づいた。最初のう

ち、彼はそれを目の錯覚だと思った。あるいは光線が

作り出した何かのイリュージョンなのだと。しかし何

度眺めても、そこには確固とした輪郭を持った二つめ

の月があった。彼はしばし言葉を失い、目を軽く開い

たまま、ただぼんやりとその方向を眺めていた。自分

か何を見ているのか、意識を定めることができなかっ

た。輪郭と実体とがうまくひとつに収ならなかった。

まるで観念と言葉が結束ないときのように、

もうひとつの月?

目を閉じ、両方の手のひらで頬の筋肉をごしごしとこ

すった。いったいおれはどうしたのだろ、と天吾は思

った。それほど酒を飲んだわけでもない。彼は静かに

息を吸い込み、静かに息を吐いた。意識がクリアな状

態にあることを確かめた。自分が誰で、今どこにいて

何をしているのか、目を閉じた暗闇の中であらためて

確認した。1948年9月、川全天吾、杉並区高円寺、

児童公園、夜空に浮かんだ月を見上げている。間違い

ない。

それから静かに目を開け、もう一度空を見上げた。冷

静な心で、注意深く。しかしそこにはやはり月が二個

浮かんでいた。

錯覚ではない。月は二個ある。天吾はそのまま長いあ

いだ右手のこぶしを強く握りしめていた。月は相変わ

らず寡黙だった。しかしもう孤独ではない。

第18章 天吾

『寡黙な一人ぼっちの衛星』

■

Snow White and the Seven Dwarfs  Raymond Clevie Carver, Jr

Raymond Clevie Carver, Jr

いよいよ、物語は結末に。長編は苦手だ。作品の格別の素

晴らしいがあり、村上春樹的な博学背景に押し潰されそう

そうになりつつも、ピック・アップ法で何とか持ちこたえ

ることが出来た。「人類が火や道具や言語を手に入れる前

から、月は変わることなく人々の味方だった。それは天与

の灯火として暗黒の世界をときに明るく照らし、人々の恐

怖を和らげてくれた。その満ち欠けは時間の観念を人々に

与えてくれた。月のそのような無償の慈悲に対する感謝の

念は、おおかたの場所から間が放逐されてしまった現在で

も、人類の遺伝子の中に強く刷り込まれているようだった。

集合的な温かい記憶として」。‘二つの月’は22年前、

私も油絵に題々として描いたほどである。そして、その絵

は今も壁に掛けられたままにある。奇しくも、その動機付

けが村上春樹訳するレイモンド・カーヴァーの『夜になる

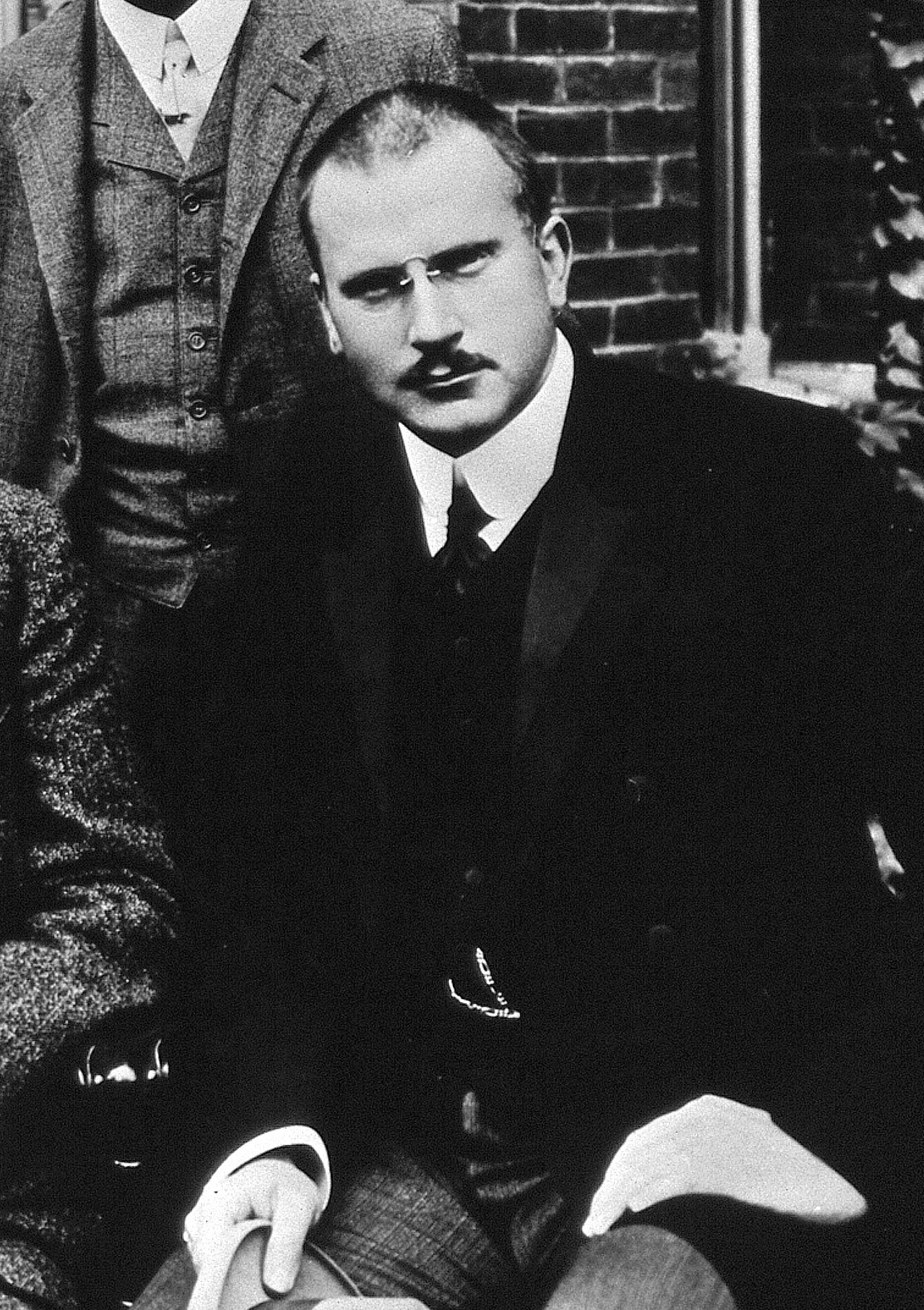

と鮭は・・・』(“At Night the Salmon Move”)であったとは。 Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

青豆、と天吾は□に出した。

少女は深い眠りに就いていた。どこまでも深い自然な

眠りのようだ。呼吸もほんの微かなものでしかなかっ

た。彼女の心臓は人の耳には届かないほどのはかない

鼓動しか打っていなかった。そのまぶたを持ちあげる

だけの力は、彼女の中にはなかった。まだそのときが

来ていないのだ。彼女の意識はここではない、どこか

遠い場所に置かれていた。しかしそれでも、天吾の目

にした言葉は少女の鼓膜をわずかに震わせることがで

きた。それは彼女の名前だった。

青豆はその呼びかけを遠い場所で耳にする。天吾くん、

と彼女は思う。はっきりとそう口にも出す。しかしそ

の言葉が、空気さなぎの中にいる少女の唇を動かすこ

とはない。そして天吾の耳に届くこともない。

天吾は魂を奪われた人のように、ただ浅い呼吸を繰り

返しながら、飽くことなく少女の顔を見つめていた。

少女の顔はとても安らかに見えた(中略)彼の心はか

たちのない祈りを宙に紡ぎ出していた。しかし少女に

は眠りから目覚める気配は見えなかった。青豆、とも

う一度天吾は呼びかけてみた。青豆に言わなくてはな

らないことがいくつもあった。伝えなくてはならない

気持ちもあった。彼はそれを長い歳月にわたって抱え

て生きてきたのだ。しかし今ここで天吾にできるのは、

ただ名前を口にすることだけだ。青豆、と彼は呼びか

けた。

第24章 天吾

『まだ温もりが残っているうちに』 井上陽水版『花の首飾り』

井上陽水版『花の首飾り』

月のある世界で、彼女を求めて旅立つことを決意し終る。

終わってみて「集合的無意識」を背景とした「純愛」の物

語が醸し出す、映画『AI』とも共通する‘絶対的哀切’

(無限遠天へと拡散する蕭々さ?)を感じさせると共に、

何故かザ・タイガースの『花の首飾り』を思い歌っている

ようでもあった。この作品でノーベル文学賞は確定だろう

とも思った。

■

【あいつが死だ:唐詩選】

ハーブの手入れをしていると近くに住む元の職場仲間の爾

志手享が車を止め話しかけてきた。急なことだが棚花太が

6月12日に亡くなったこと知っているかと。死因は胃癌

だとつげた。

葡萄美酒夜光杯 葡萄の美酒 夜光の杯

欲飲琵琶馬上催 飲まんと欲すれば 琵琶 馬上に催す

酔臥沙場君莫笑 酔うて沙場に臥するを 君笑うことなかれ

古来征戦幾人回 古来 征戦 幾人か回る

王 翰 「涼州詩」

■

その次の瞬間脈拍が1拍飛ぶ(春樹的表現)。棚花太と伝

説の近堂香津美(職場の寮生仲間)と労働組合の結成とそ

の後の縁がなければ、この彦根に移り住むことはなかった。

ところで、彼のあだ名は「お爺ちゃん」「お爺い」。彼の

立ち居振る舞いが、山村部にいる長老調ゆえのことでそう

呼ばれていた。第1次の早期退職勧告に彼は早々と応じ、

実家に引き籠もったと聞いていたが、その間2、3度電話

で話した切りで音信不通状態だった。そういえば、木邑、

速川、墨田、池多、田結、柄本、喜多川と元の職場仲間が

若くして次々と亡くなった(長生きできない職場仲間なの

かなと少々しょげてしまう)。

■

元々彼は多趣味で漢詩を披露した。それが思い出のトップ

に立つほど記憶に残っている。因縁の二人は大酒呑み、否、

こよなく人を愛し酒を愛した人間くさい男達だった。

可 惜 歓 娯 地 惜しむべし歓娯の地

都 非 少 壮 時 すべて少壮の時にあらず

寛 心 応 是 酒 心をくつろがせるはまさにこれ酒

遣 興 莫 詩 過 興を遣るは詩に過ぎるなし

杜 甫 「可 惜」

毎日江頭尽酔帰 毎日江頭 酔いを尽して帰る

酒債尋常行処有 酒債尋常 行く処に有り

人生七十古来稀 人生七十 古来稀れなり

杜 甫「曲江二首」

Gustav Mahler

Gustav Mahler 処 世 若 大 夢 世におるは大いなる夢のごとし

胡 為 労 其 生 なんすれぞ其の生を労するや

所 以 終 日 酔 このゆえに終日酔い

頽 然 臥 前 楹 頽然として前楹(はしら)に臥す

覚 来 眄 庭 前 覚め来って庭前を眺むれば

一 鳥 花 間 鳴 一鳥 花の間に鳴く

借 問 此 何 時 借問す 此れ何れの時ぞと

春 風 語 流 鶯 春風 流鶯に語る

感 之 欲 嘆 息 之に感じて嘆息せんと欲し

対 酒 還 自 傾 酒に対してまた自ら傾く

浩 歌 待 明 月 浩歌して明月を待ち

曲 尽 已 忘 情 曲尽きて已に情を忘る

李 白「春日酔起言志」

何日君再来

何日君再来 涙をもって彼と駆け抜けた青春を偲ぶ分けにはいかぬ。な

ぜならその後方向は違ったがあの輝きを共にかいくぐって

来たのだから。麗君の『何日君再来』でも聞きながら酒

を交わし合おう。

合掌

■

「俺は所詮月見草」のツキミグサ(Oenothera tetraptera)は、

アカバナ科マツヨイグサ属に属する多年草である。メキシ

コ原産で江戸時代に鑑賞用として渡来した。花期は6~9月

頃で、花は夕方の咲き始めは白色であるが、翌朝のしぼむ

頃には薄いピンク色となる。太宰治著『富嶽百景』にあら

われる月見草は、実際にはマツヨイグサであるとされる。

また、「月見草油」というサプリメントが流通しているが、

ほとんどの場合、本種ではなくマツヨイグサかメマツヨイ

グサ由来という。

■

ほのかに淡い恋愛とは気恥ずかしくもあるがこれは永遠の

テーマ。燃え上がるような日輪は反面、日々の苦労の軌跡。

落日とともに月が輝くころ待宵草の花が密やかに咲くよう

にきみに恋する自分がいると詠う。別名待宵草の「ツキミ

ソウ」。花言葉は「ほのかな恋」。

■