なかなかに ひととあらずは 狗鷲に なりにて空を 飛びなじみなむ

【借りくらしのアリエッティ】

ブログを打ち込み、そそくさとナイト・

ショー鑑賞に出かける。映画のタイトル

は『借りぐらしのアリエッティ』。とい

うのもNHKで米林宏昌と宮崎駿とのア

ニメ完成までの過程の心の模様を回想を

入れ放送されていたのをたまたま見たこ

とがきっかけとなり足を運ぶことに。

「Now Showing!」「人間に見られてはい

けない」とは商業主義の矛盾が現れてい

て可笑しいねと思いつつ、時折くる気管

支の痛みに耐えながら見終えた。

The Borrowers

「アリス・イン・ワンダーランド」と「

トイ・ストーリー3」(『炎天下の命独

楽』」)をこの間みたばかりが、CG映

像技術の凄さと作品内容は別物という意

味で、このアニメ映画は最高の出来栄え

で、アナログ映像の良さを見直すことに

なる(それにしても「アリス」は酷かっ

たね)。 Mary Norton

Mary Norton

息子に予め英国のファンタジー小説をも

とにしたもだということは聞いていたが、

原作では、鉛筆ほどの大きさの人々。田

舎の古い民家の片隅に住み、人間から食

料や日用品を借りる借り暮らしをしてい

る。小人の少女アリエッティと両親のポ

ッドとホミリーの、人間の家での借り暮

らしや家を出てからの冒険を小人たちや

人間たちとの交流をまじえて描かれると

いう。本国では1952年に発表された第1

作は、その年にカーネギー賞を受賞する。

2007年には過去70年間の最も重要な児童

小説のひとつに選定されている。

The Borrowers, movie (video)

trailer preview and review

作品としては後4作あるからアニメもこ

の後シリーズ化されるかもしれない。実

写版映画とは随分趣ももことなっている

ようだ(原作は読んでいない)。昔の小

人は財宝をもち、魔法を操り威厳を備え

た昔話に出てくる小人とはことなるとい

うが、一作目のこの作品のテーマは明確

なように見えた。

アリエッティを偶然見つけた翔が「きみ

たちはいずれ滅んでいく種族」「この世

界に住む人間の数は67億もいる」という

台詞には「生物多様性」という現代の環

境問題が全景に埋め込めれている。

また、人間よりも少し小さい伝説上の種

族。民話、神話、童話、ファンタジー小

説やロールプレイングゲームなどに登場

することが多く、背は低いが屈強で長い

髭をたくわえているとされる小人あるい

は単に小人、矮人、侏儒などと訳される

こともあるドワーフ(dwarf)やホモ・フ

ローレシエンシス(フローレス人 Homo

floresiensis)や主に地中で生活し、老人の

ような容貌をした小人で、手先が器用で

知性も高く、優れた細工品を作る。妖精

(Genomus)を表象している。

もとは、自然界における虚弱な動物種の

人間が増長し傲慢になり、いまや「環境

破壊の元凶」となっていることへの「戒

めの視線」がそのテーマでもあるかのよ

うだ。「なめんなよ、人間!」と。今回

のストーリは原作とその点で大きく異な

り、人間より弱々しい目線でいて、傲り

高ぶった人間の目線と対等若しくはそれ

以上の気迫と英知をもってのぞむ力強さ

が、作品の小人のキャラクターから語ら

れ演じられている。

派手で馬鹿騒ぎな「オカズ」や演出を取

捨し宮崎駿作品ならではの「静寂さ」「

強靱さ」「しなやかさ」がもりこまれ、

映像には英国の空気にはない「湿度」が

含まれた風にたなびくアニメーションと

して、この作品のこれ以上のデジタル化

は無用だよと唸らせる、独自の表現を十

二分に発揮していて二重丸(蝸牛)だ。

【グリーン革命の本質】

米デラウェア大の研究チームによると、

北極圏のデンマーク領グリーンランド北

部のペテアマン氷河から5日、面積260平

方キロの巨大な「氷の島」が分離し、海

上を漂流し始めた。このまま南下すれば、

カナダとグリーンランド間のネアズ海峡

をふさぐ可能性もあるという。

40年前前職の労働組合の勉強会で、日本

で2000年頃には癌の死亡率は1/3の確率

になると厚生省のデータを元に報告した

記憶が鮮明に残っているが、現実はどう

かというと「正解」だった。35年前には

地球規模の人為的な環境破壊が起き21世

紀に入り国際的な動乱期に入ると考え、

環境運動(琵琶湖富栄養化防止条例、流

域下水道計画変更)をやっていたことは

ブログしたが、富栄養化は防止でき、流

域下水道は条件付きで「解決」。残るは

人為的活動の結果、温暖化ガス排出の急

激な増加により引き起こされる全球的動

乱であり、そのスピードが結構早く、わ

たし(たち)の寿命が尽きる前に到来し

そうだということもブログしてきた。

つまりは、「予言なき民は滅ぶ」( "Where there

is no vision, the people parish", Proverbs 29:18)

であり、今風に言えばドラッカーの「不

意打ちを喰らわないように努力する」(

=予言)となり、先端技術本位制の時代

には高度な解析システムが確度の高いも

のへと担保してくれているというわけだ。

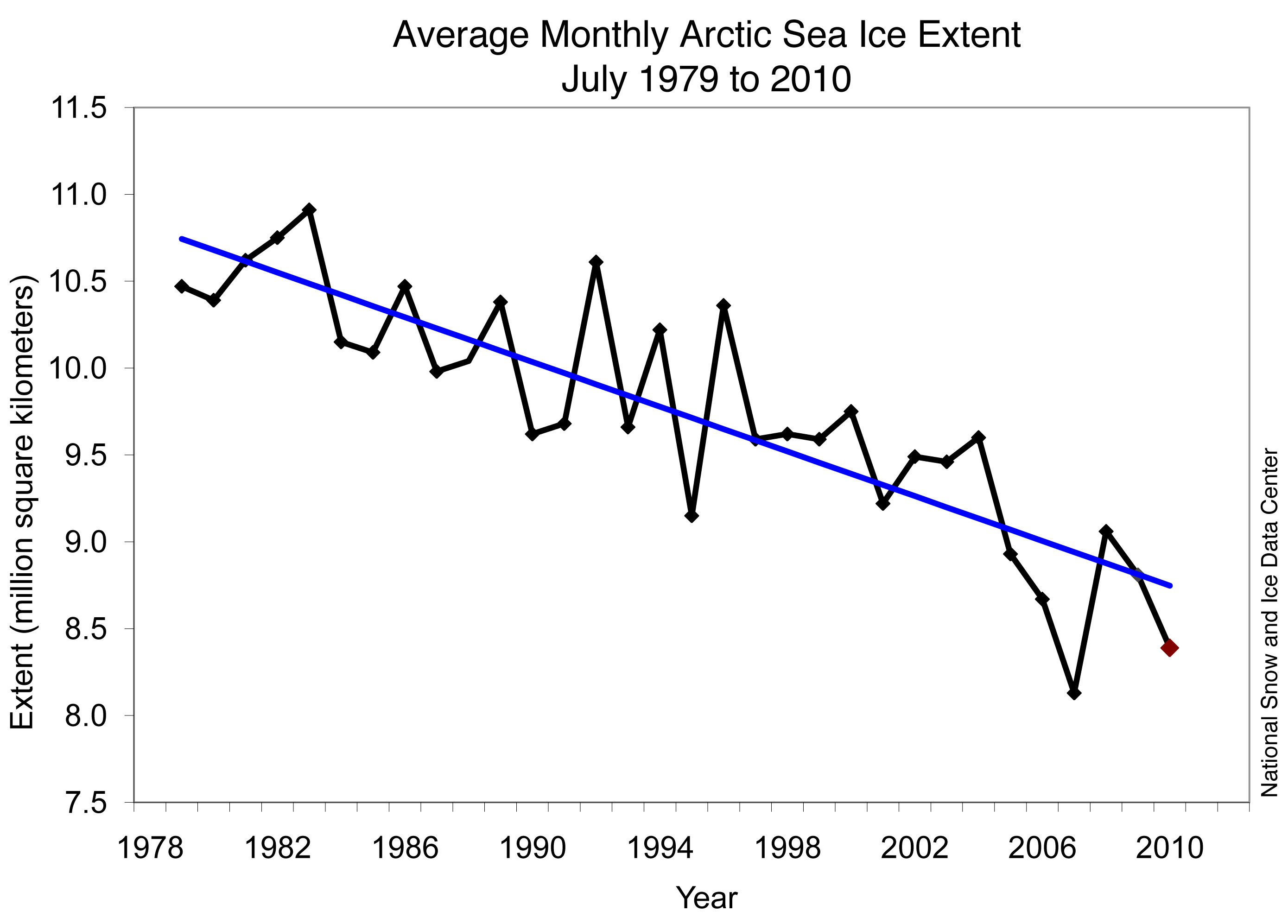

話を戻す。北極を覆う氷山は毎年0.5%

近く縮小している。人為的活動説に勝る

仮説はいまのところないと、わたし(た

ち)は判断している。

トーマス・フリードマン著の『グリーン

革命』での「グリーン」とは再生可能エ

ネルギ(地熱や潮力など)や環境技術へ

の大胆な投資で、一昔前の「環境運動」

とは全く異なり、産業競争力や国家安全

保障、ひいては米国の倫理的権威の回復

のためにも不可欠だという。 Thomas L. Friedman

Thomas L. Friedman

つまりハードパワーとソフトパワーの双

方に関係するとされ、そのことは、石油

(そして中東産油国)に依存し続けてき

た米国の根深い構図からの脱却にはまさ

に「革命」であり「グリーン」であるこ

とが常態となり、言葉として消滅すると

き初めてその革命は完結するというので

あるが、それは転倒している。先端技術

による乗り越えが『革命』であり問題解

決の結果が「グリーン革命」で「先端技

術」なくして革命はないと言うのがわた

し(たち)の考えなのだが、そこを除け

ば実質的には同じで、米国に同じような

考えをもったひとがやっと出てきたとい

うことになる。

「それでは、先端技術はどこにあり、ど

うすれば次々と生み出せるのだ?」とい

う質問には「それは問題解決の現場にあ

る。それは、場所を超越した‘格闘の空

間’にしかない。その<場所>にいても、

ターゲットなのかどうか気づくことは希

有だ」と答えよう。勿論、ものをうまく

発見する能力、 掘り出しじょうず、幸

運な発見という、セレンディピティー

(serendipity)という言葉は、‘闇夜に鉄

砲’とは異なり「偶然は用意された心の

みに幸運を恵む」(パスカル)というこ

とを意味し「知識よりイマージネイショ

ンが大切だ。こと、サイエンスに関して

は(“Imagination is more important than kno-

wlege in science”)」(アインシュタイン

)と同義だとしてだ。尤も、「先端技術

」とは個人、集団領域を超え属し、単体、

システム、ソフト、ハードなど全てを包

括するもので、既存のローテクの見直し

による改良を含み「全球的環境リスクを

最小限に押さえ込む包括的技術である。

あらゆる、可能性を排除せず、営利企業、

非営利企業、共同体、政府などの集団組

織が競合と協調し、それぞれのミッショ

ンをオープンにイノベートしていくこと

が「グリーン革命」の基本姿勢(=戦略)

であり、トーマス・フリードマンが提唱

するような特定の国益や特定の企業益獲

得を優先する戦略は「贈与経済主義」的

側面をもつこの革命には、基本的になじ

まぬものと心しておくことだろう。