■

【太陽電池世界一の技術力】

赤 鬼「ドイツの動きはわかったが、日本のレベルはど

うなんだ?」

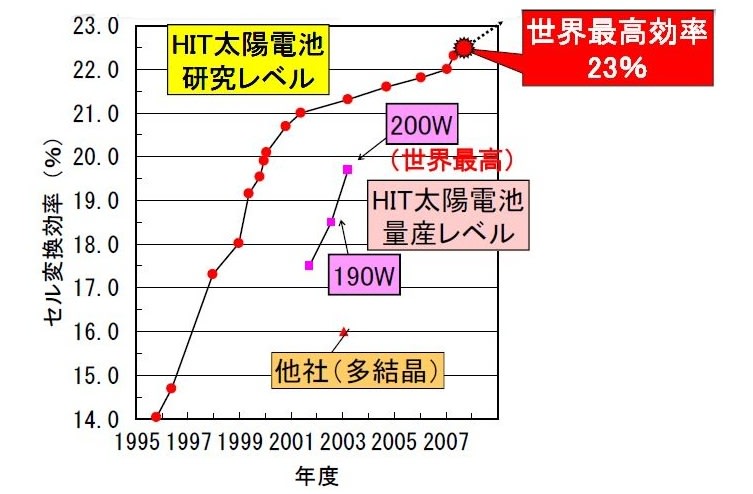

亜幌論「2009年5月には、HIT太陽電池セルで世界最高の

変換効率23.0%を達成していて技術的にはトッ

プランナーだが、ドイツのように政府意志が希

薄で国内波及が遅い。普及を早めながら効率を

上げるという両面作戦が必要です」

赤 鬼「韓国は買取制度を導入しているから日本は中国

などを含め普及率ではベスト3から陥落するの

も時間の問題や」

舳離雄「現場研究者の名誉ためにいっておきますが、23

%は少し前では考えられないことでした。とは

いえ、モジュール変換効率を23%に持って行く

にはセルレベルで27%の変換効率が必要です」

※HITは‘Heterojunction with Intrinsic Thin layer’の略。HIT

太陽電池は、三洋電機が開発した独自構造の太陽電池セ

ルで、結晶シリコン基板とアモルファスシリコン薄膜を

用いて形成したハイブリッド型。高変換効率・温度特性

等の優位性により、設置面積当たりの発電量世界No.1を

誇る。

秋海棠「これはシリコン系ですよね。つまり無機物系で

すよね。有機物系というのはないのですか」

舳離雄「色素と酸化金属と有機溶媒を使い電気化学の原

理で発電する色素増感型太陽電池は複合系にな

りますが、それだとセルで12%の効率が出てい

ます。東京大学と三菱化学の共同開発で9.2%

の世界一の変換効率がセルレベル出ています。

ここ1、2年で飛躍的に変換効率が上がってき

ています」

亜幌論「これらは、次世代太陽電池と呼ばれ、原料に炭

素や窒素を使い、厚さは数百ナノメートル。イ

ンクジェット方式で自動車などの曲面印刷も可

能で、シリコン系の1/10程度のコストで生産で

きるといわれているがどうなんだろう」

舳離雄「半導体デバイスローコストで製造するだけでな

く変換効率にも気配りしなければなりませんが

p型半導体とn型半導体とを順番に塗布しつく

っていては高効率のもの得られません。つまり、

下図(右)の次世代型のように接触面積を広く

した構造にする必要があるのです」

赤 鬼「へぇ~、作りにくそうな形状やないか」

舳離雄「そこで考えたのが、直接2種類の半導体フィル

ムを貼り合わせるのではなく介在フィルをいれ

て貼り合わせるのです。簡単な例えで言えば両

面テープの離型フィルムでこのフィルムを取り

除き2種類半導体フィルム貼り合わせるのです

が。この時、無色個体のアダマンタンを使いま

す。

具体的には、化合物Aと化合物Cを含む層の成

膜、クロロホルム/モノクロロベンゼンの1:1

混合溶媒に、下図のSIMEF化合物を0.6%、アダ

マンタンを1.4%溶解した液を調製し、ろ過した

ろ液を2層目の正孔取り出し層上に1500rpmでス

ピンコートし、グローブボックス中180℃で20分

間加熱し、加熱によりSIMEF化合物をテトラベ

ンゾポルフィリンへ変換します。テトラベンゾ

ポルフィリンはp型半導体材料の化合物Aで、

アダマンタンは半導体材料ではない化合物Cで

す。

次に、化合物Bによる化合物Cの置換ですが、

トルエンにSIMEF化合物のフラーレン誘導体を

1.2%溶解した液を調整し、3000rpmで化合物A

と化合物Cとを含む層上にスピンコートし、65

℃で10分間加熱処理を施します。SIMEF化合物

フラーレン誘導体はn型半導体材料です。こう

することで、化合物C(アダマンタン)を化合

物B(フラーレン誘導体)で置換して、化合物

Aと化合物Bとを含む層を形成するというもの

です。勿論、電子の移動速度は10-4cm2/V・s以

上という大前提をクリアしていますが」

亜幌論「それじゃ、A+C→A+Bの式からC=Bでな

くて、CがBに化ける過程があり、一種の化学

的バインダー(介在物)という‘錬金術’を使

っているだ」

舳離雄「そうですが、簡単そうですが、有機化学合成に

精通していなければそれは考えられなかったの

ではないかと思います。ナノ領域の世界ですが

難しい技術を使わなくても、柔軟な発想で考え

れば‘効率×コスト逓減’という課題がブレー

クできるという好例ではないでしょうか。これ

で一気に量産化できる見通しがついた判断し、

公開に踏み切ったものと思います」

※「半導体デバイスの製造方法及び太陽電池 」

秋海棠「良いことづくめのようですが、弱点はないので

すか?」

舳離雄「シリコン系の耐用年数は20年以上と言われる段

階ですが、有機化合物系は‘ターンオーバー’

という限界を抱えています。実際、色素増感型

太陽電池は、色素のターンオーバー数は千三百

万回だという数値もみられます」

亜幌論「ターンオーバーとは2つの意味で使われる。1

つは生物学におけるターンオーバー(metabolic

turnover:代謝回転)。生物を構成している細胞

や組織 (生物学)が生体分子を合成し、一方で

分解していくことで、新旧の分子が入れ替わり

つつバランスを保つ動的平衡状態のこと。この

結果、古い細胞や組織自体が新しく入れ替わる

が、生物種や細胞・組織の種類、分子種によっ

て、ターンオーバー速度には大きな差異がある。

2つめは、合成化学の触媒反応において、一分

子の触媒がどれだけ反応生成物を作り出せるか

を表す指標で、(生成物のモル数)/(触媒の

モル数)で表す。それにしても4年前より3倍

の変換効率ですから凄いことだね」

赤 鬼「回転数ってか、水商売の時間当たりの顧客数÷

席数と同じで、家内安全・商売繁盛!」

と言いつつ赤鬼は真っ赤な顔をして上機嫌で『金亀』を

豪快に飲み干した。

※「太陽光を利用したクリーンエネルギー生成(H19年)」

※「有機薄膜太陽電池を高効率化するには」