日曜日は農業用水路の定期清掃でだったが、高齢化のため溝に入るメンバー数も10名と先細り明白。

モウアカンワ!という体験を1つ紹介。対象の農業農水路は開口部が約2メートル、全長170メート

ル、直角に近い鋭角箇所が5ヶ所。ところが、通常ならヘドロがそれほど堆積しない直線部に大量の

藻とヘドロが堆積していて作業負荷が急に増える。ところがその理由を長老格の方が、いつもなら、

この左折れ直下の左のり面に堆積する土砂を事前に取り除き、水はけを良くし防いでいたが、その方

も高齢と体調不振ということで参加できなくなったためだという。なるほどと感心しつつ、ここに列

島を覆う国土保全の陥窮の断層を見た。つまり、溝掃除から防災の死角をミタ!という案配だ。

【想定外と災害ユートピア】

よく、「今後、想定外のことも念頭に置いて、対策を講じて参ります」「その他不測の事態にあたっ

ては、関係部局が連携して、柔軟に応急対策を実施するものとする」といった防災マニュアルにあり

がちな一文も、不測の事態、「想定外」に不安を抱く人には全く無内容に映る。なぜなら、想定外と

いう不確定な事象にどうして、緊急時に対応できるのかという素朴な疑問であり。官僚的答弁で常套

句の「善処してまいります」などと同じ、言い逃れ、モラトリアムでありながら「前向きに」とか「

積極的に」という情緒的意味合いを滲ませる官僚言語(「無責任体制用語辞典」という辞書を上梓す

るのも一案か)と同じだろう。想定外の大地震、大洪水、巨大テロなどの大きな災害が起きた後、人

々の間には集団パニックが起き、誰もが他の人を踏みつけにして生き延びようとすると信じられてい

るが、実際の災害現場では違っていて、そこには人びとが相互扶助的に助け合おうとするユートピア

が閃光のように出現するのだと主張する『災害ユートピア』が注目を浴びている。

61年米コネティカット州生まれ。カリフォルニア州で育ち、パリ留学後カリフォルニア大バークリー

校でジャーナリズム修士号。芸術批評などをした後、フリーランス・ジャーナリスト。約10年前から

仏教徒として仏教が持つ寛容さを好み、仏教徒は天災が持つ意味を理解するともいう。地球温暖化や

人権、政治などを題材に執筆。全米批評家協会賞、ラナン文学賞など受賞。主な著書に「災害ユート

ピア」のほか「暗闇のなかの希望」などの著者であるレベッカ・ソルニット(Rebecca Solnit)は主張

する。彼女は実際に、サンフランシスコ大地震(1906年)、カナダのハリファックスの軍需船大爆発

事故(1917年)、ロンドン大空襲(1940年)、メキシコ大地震(1985年)、ニューヨーク911(2001年

)といった災害を生き延びた人々へのインタビューや回想録などを通し、その事実を明らかにしてき

た。いま現在も西欧のメディアから、東北・関東大震災下の日本人たちが略奪も起こさずに整然と行

動している様子が賞賛されて話題になっているが、それは決して日本の文化的特性の問題なのではな

く、西欧社会でもこれまで災害時には起きていたという。

1972年の中米ニカラグアの首都マナグアで起きた大地震は死傷者数万人を出し首都が壊滅状態となっ

た。ソモサ独裁政権が海外からの義援金や支援物資を着服したり復興事業に絡み不正利権を肥やした

ことが発覚し、市民が政権批判を強めこれに政権側が戒厳令で対応し対立が深まり、左派組織サンデ

ィニスタ民族解放戦線は、地震で生まれた政権批判を追い風に勢力を伸ばし、40年以上続いたソモサ

体制を79年に打倒、新政権を樹立する。どんな災害現場でも、見ず知らずの人に手を差し伸べ、食や

寝場所を与えるといった被災者同士の励まし合い、助け合いが生まれた。危険や喪失、欠乏を共有し

生き抜いた人々の間で連帯感が生まれ、過去の習慣や偏見から解き放たれ、階層から生まれる孤立を

乗り越える。人は普段より情け深く親切になる。本来人間が持つ『つながりたい』という思いや、人

の役に立つ喜びに気づくが、もちろん文化や豊かさで違があり、同じ地震でもサンフランシスコや日

本と、ハイチやパキスタンは比べられず、日本でも関東大震災では朝鮮半島出身者が殺害され、そう

したパニックは、それまでに植え付けられた『型にはまったイメージ』が原因し、大災害をテーマに

したハリウッド映画では被災者は、犯罪者予備軍、押さえ込んでおく者として描かれ、ヒーローはパ

ニックを鎮める警察官や行政官がその例だ。パニックは、慌てた警察官や行政官が起こすのだ。例え

ば米国も日本も資本主義だから、利己的で物質主義で金を重んじる社会とされる。だが、サンフラン

シスコだけで飢餓をなくそうというグループが50もあるし、ホームレスを救おう、貧しい子供に教育

を与えようというボランティア組織がたくさんあり、子育てで協力し合う母親たちは巨大企業がなく

ても困らないが、助け合いがなくなればとたんに困る。表には出ないが、親切という名の連帯が社会

をつくっている。と彼女は主張する。

また、ニカラグアでは、72年に首都マナグアを襲った大地震に対応できない政府に市民が愛想をつか

し、革命が起き。メキシコでも地震後、民主化が急速に進み、「これらの国では治安を守るはずの警

察や軍隊が略奪をしたり、行政が救助や復興に役立たず、海外からの支援が横流しされるのを見た市

民たちが、復興は自分たちがやった方が良いと立ち上がり、政権や与党がいかに機能しないかが暴か

れ、市民は自信をもつ。一方で政治エリートたちは地震の混乱で行政権限を失うが、失ったものを取

り戻そうと警察や軍を送り戒厳令を発し、市民を再び管理下に置こうとする。メディアも『管理がな

ければ、無法な蛮行が起きる』と伝え、エリートの一員として現状維持に力を貸し「米国でも同時テ

ロの後にブッシュ大統領がパニックになって不要な戦争を始めた。そしてカトリーナで政権が何もで

きないのを見て、国民は『チェンジが必要だ』と、オバマ大統領を選んだともいう。そのオバマに期

待したが、軍産複合体に逆らえずに戦争を続けていると失望したという。そして、1986年のチェルノ

ブイリ原発事故と5年後のソ連邦崩壊と結び付いたように。福島の事故から生まれた脱原発の思想は

ドイツやイタリアに広がり、震災は既に地球の経済システムを変えつつある。かつて50年前には女性

の権利も定かでなかったのに大きく変わったし、今アラブで革命が起きていることを思えば、日本で

も目覚ましい変化が起こるだろう。それがどんなものかは誰も予想できないが、世界は今、日本を注

視しているのだという。

尚、彼女は、キャスリン・ティアニー著の「エリート・パニック」という言葉も引用している。

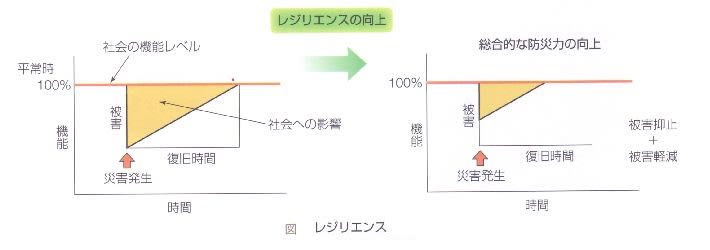

しかし、エリート・パニックはひとり行政システムから引き起こされるわけでは、それを解く鍵語に

「ステークホルダー」「レジリエンス」がある。前者は「利害関係」で後者は「回復力」という意味

だが、市民の生活の再建が復興の究極の目的であり、そのために、住まいと収入が確保される必要が

あり、地域でそれを実現すには、破壊された街を物理的に再建する「まちの再建」と「経済の再建」

が必要とされる。社会基盤の機能の「復旧」から始め、このように災害からの復興を実現する過程は

様々なステークホルダー(利害関係者)が関与する複雑な構造をもち、それらの活動がすべて同時並

行で進み、多くの場面で利害が葛藤し、混乱することが予想される。その以前に、復興の重要な担い

手である市民は、災害が大きければ大きいほど、避難先に避難を余儀なくされ、元のように生活して

いる人がきわめて少なく、市民が復興計画策定過程に参画するのは非常に難しく、住民の参画を欠い

た計画が、その後の実現に多くの困難をもつ。時間的な制約から急いでつくるという要請に応えるこ

とと、計画策定過程に市民の積極的な参画を得ることは、復興計画策定において常に存在する二律背

反の宿命性をもつ。

さて、つぎの「レジリエンス」は、この概念は、頑強性(Robustness)、冗長性(Redundancy)、豊

富さ(Resourcefulness)、迅速性(Rapidity)という4つの要素から構成されるという。冗長性とは、ガス・水

道の管路、電力ネットワークを多重化する、自家発電装置をもつ、代替オフィス、データのバックアップセンター

のゆな代替機能をもつ。1つが機能不全に陥っても、別の手段で、機能を維持することが可能であると

いうこと意味し、豊富さとは、基本的には災害から復旧するための資産を意味をもつとされるが、お

金だけではなく、災害から立ち直るための知恵、計画も重要な要素となるともいわれる。迅速性とは、

どれだけ早く回復できるかということだが、東日本大震災では、火力発電所の被害、原子力発電所の

重大事故により、東日本の総電力量が不足する事態が発生し、災害直後は「計画停電」が行われた。

東日本の社会・経済活動は大きな影響を受けたが、電気・ガス・水道といったライフラインシステムは、

大規模システムによる効率性を目指してきた。大規模システムは、一度、機能不全に陥るとその影響

が社会全体に波及する。最もわかりやすい例は、都市ガスとプロパンガスであり、東日本大震災では

プロパンガスを利用している家庭が多かったので一部の都市地域を除き、ガスの供給に大きな問題が

発生しなかった。今後のシステムのあり方を考える際、鍵となる考え方として「自律分散協調」があ

げられており、この言葉が、前述の『災害ユートピア』と有機的に切り結ぶことで、わたし(たち)

が想定してきた<民主自立制>を実現する過程、つまりは、防災という場面で、仏が彫られ、心(ココ

ロ)が入れられることになると考えている。

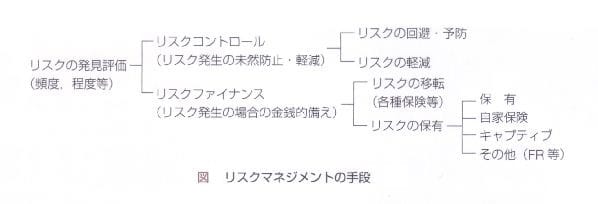

それだけではない。2011年に発生した東日本大震災において、実に直接被害額だけで17.9兆円に達す

る見込みだという。また、各国の保険制度や普及状況等に違いはあるものの、米国では、保険金支払

額が1兆円を超える規模のものとして、1992年のハリケーン・アンドリュー(249億ドル)、1994年の

ノースリッジ地震(206億ドル)をあげることができる。因みに、2005年ハリケーン・カトリーナで

は72.3億ドルであった。わが国における保険金支払金額は、1991年の台風19号のときが最大で5,675

億円であったが、2011年の東日本大震災では2兆5千億円(2011年7月7日現在)を超える保険金支払

いが見込まれている。近年では直接被害額のうち,保険によってカバーされる割合はわが国において

も増加しつつあるが、いまだ十分であるとはいい難い状況にあると指摘されている。これなどは、堅

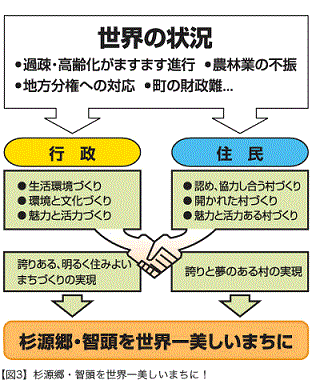

牢性、災害リスクファイナンスの機能面での重要課題だ。また。防災機能の有効化のための「四面会

議」の実践研究も重要な課題である。この技法はもともと「日本ゼロ分のイチ村おこし運動」をベー

スとしたもので、日本の典型的な中山間過疎地域の鳥取県智頭町で、1997年度から行われている住民

運動を参考としている。最小コミュニティ単位である「集落」ごとに、集落ビジョンを描きそれを実

現しようとするもの。ビジョンを描き、知恵やお金を出すのは住民であり、行政は脇役としてサポー

トするにとどまっている。つまり住民主導による徹底したボトムアップ運動だとされる。

このように、「想定外」「災害ユートピア」を巡る考察発展の課題は尽きない。いま考察している「

自然災害と防災」というテーマに悪戦苦闘中だが、もう少しすれば考えがまとまるだろう。