原田正純さんが亡くなった。77歳だった。水俣病と出合って半世紀、つねに患者

に寄り添って、水俣病の診断と研究を続けた医師だった。その原田さんは1972

年に書いた初めての著書「水俣病」(岩波新書)をこんな言葉で結んでいる。「水

俣病は決して終わってはいない。ここには、社会的にも医学的にも今から新しく手

をつけなければならない問題がまだまだ山積みされている」。40年後のいま、こ

の言葉はそのまま水俣病を取り巻く状況でもある。現場主義を貫き、目の前で起き

ている被害を直視し続けた医師ならではの、本質を見抜く確かな目が、そこにある。

「水俣に行かなくなり、患者を診察しなくなったら、私は私でなくなる」が、若い

ころからの口癖でもあった。水俣病の患者・家族たちが69年にチッソを相手に踏

み切った第1次訴訟を支援するためにつくられた「水俣病研究会」を通じて知り合

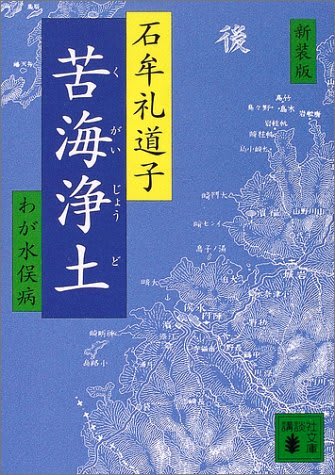

った石牟礼道子さんや宇井純氏らの姿に影響された、と本人から聞いたことを思い

出す。石牟礼さんのような感動的な美しい文章は書けない。宇井氏のように膨大な

資料を分析し、自らの理論を展開する知識や能力も持ち合わせていない。私にでき

ることは患者の実態を通して「医学としての水俣病を語る」ことしかない。それを

最期まで実践した医師であり、医学者だった。医学として「水俣病とは何か」を追

い求めてきたことが、原田さんに企業と行政の無責任さ、加害者としての自覚のな

さが、事件を引き起こし、被害を深刻にした根源であることを確信させた(後略)。

「西日本新聞 2012.6.13」

約40年

ブログ掲載が少し遅れてしまった。わたしがはじめて水俣に足を入れて約30年は経つだろうか。

当時は結成されたばかりの企業内組合の調査部会に所属して活動していたが、夏休みを部員が

を利用して、水俣、三里塚、三池で起きている社会運動を手分けして現場視察を行った。詳し

いことはもう時効というか、記憶が曖昧となって思い返すのも一苦労している。確か、夜行列

車で水俣駅に朝方到着し、迎えの方と落ち合い工場周辺を視察交流をもって、急ぎ、その足で

三井高圧の三池炭鉱に向かい視察交流を持ち帰えるタイトなスケジュールだったと記憶してい

る。1970年に細川一、2006年には宇井純(ペンネーム、富田八郎)など主だった人たちは既に

他界され隔世を感じえないが、その後の、田中正造と足尾鉱毒事件を取り扱った映画『襤褸の

旗』や三池鉱山一酸化中毒訴訟などの運動とともに、企業内労働組合や住民運動の関わり合っ

てきた経緯がある。

今回の東日本大震災、福島原発事故以降の流れを原田正純氏はどのようにみておられたのか、

感想をお聴きする機会もなくお別れとなった。未だに福島原発には広島級原子爆弾9千発(百

万キロワット発電の1年間に生産される死の灰1トンとして換算)に相当する核燃料物質が放

置されたままだ。水俣病訴訟運動を通してわたしが肝に銘じたことは「加害者側にならための

方法を徹頭徹尾、自分の頭で考えること」であり、その行動は「集団主義・組織主義を排し、

自己権力に依拠」するという2つの原則を貫徹する『連帯』の意義(=正義)を学んだことだ

った。長い間、有り難うございました。そして、お疲れ様でした。

合掌