いつもなら 昼が散歩の 早朝に 庭に咲く ジャーマンアイリス

■ 武庫之荘

武庫之荘

昨日は、アポなしで武庫之荘は友人の山縣博

臣の家を訪問。今年に入り、旧知の人達との

再会を意識的に展開しているが(一期一会な

日々の実行)、経営する鉄工所の近況など、

阪神地区の製造業の不況ぶりを実聞し身を引

き絞まる思いで帰ってきたが、早めに着床し

たので朝早く起きることになる。昨日、出来

なかった庭木の剪定手入れを行っていると、

日中の気温が上がりいつもなら昼の愛犬シェ

ルの散歩なのだが、早朝散歩に切り換え家に

戻ってきたので、写真を撮るがついでに庭先

の紫のジャーマンアイリスが美しく咲いてい

るので写真を撮り普段の会話にはない、朝露

をたっぷり含ませた歌を書く。

■ 池 道彦

池 道彦

【ホワイトバイオという

環境適合型工業生産技術】

携帯電話やテレビ、自動車などにも使われる

レアメタル(希少金属)を高濃度では毒にも

なるため処理が必要だがコストが高い。「廃

水を土の中にいる微生物を使い。安価に浄化

しながら、レアメタルを回収する」という一

挙両得な研究に注目が集まっているという(

「微生物がレアメタル回収 新たな循環型技

術」5月8日15時39分配信 産経新聞)。

「地球はバランスの世界で、その世界の底辺

にいるのが微生物。自然の中で動物の排泄(

はいせつ)物がなくなるのは、微生物が分解

してくれるから。本当の循環型社会をつくる

には“彼ら”の力を使う必要がある」と大阪

大大学院工学研究科の池道彦教授(環境工学)

はいう。研究のきっかけは微生物を使ってレ

アメタルの「セレン」を廃水から分離するこ

とに成功したことだ。セレンは半導体やガラ

スの着色などに使われる金属。廃水中では水

に溶けているため、通常は電気還元して集め

なければならないが、多大なエネルギーとコ

ストがかかる。微生物の中からセレンを取り

込む微生物「バチルス・セレナトアルセナテ

ィス」を新種を発見、世界で認められた。廃

水中のセレンは「セレン酸」という酸化物イ

オンの形で溶けているが、この微生物は、セ

レンに付いた酸素を使って呼吸することで、

セレンを元素状態に戻してくれる。セレンは

濾過でも水中から回収できるし、微生物の体

内にも残っているので燃やして回収すること

もできる。

微生物は経費が削減でき、有害な副産物を出

すこともない。池教授らは現在、太陽電池に

使われるレアメタル「テルル」や「バナジウ

ム」などにも研究の範囲を広げている。セレ

ンの価格は数年前まで1㌔5百円程度だが、

今は1万円に高騰。実用化には、高い温度や

高塩濃度にも耐えられる微生物を見つける必

要があるというが、化合物メーカー「新興化

学工業」(兵庫県尼崎市)の協力を得て、回

収実験に成功。実用化に向けて一歩踏み出し

ているという。

■

この新聞をみて2つのことを思った。1つは

過去、6価クロム酸処理の除去処理に微生物

膜の吸着(バイオソープション:Biosorption)

作用の発見と浄化処理方法の研究をしていた

ころの思い出と、もう少し突っ込んだ研究を

していたならばという思いと懐かし思い出だ

(特許:P1998-165174A「有機酸を基質とする

凝集剤産生微生物とそれから得られる微生物

凝集剤及びこれを使った下廃水処理方法」、

池道彦ら)。

もう1つは『スギと赤のアスパラガス』で触

れた海洋資源開発で深海での微生物は耐高圧・

高熱に優れているので、海洋微生物の応用利

用技術への期待である。尤も、これはメタル

バイオテクノロジーに限定されることではな

いが。![]()

【微生物プロセス用語】

メタルバイオテクノロジー(Metal biotechnology):

生物技術の持つ省資源・省エネルギー性、高

い経済性と環境適合性を活かし、物理・化学

的手法では不可能な持続的な金属類と人類の

関係を構築するためのキー・テクノロジーとし

てにわかに注目を集めている技術である。

バイオリーチング(Bioleaching): 固相中の

金属類の液相への抽出作用(例) イオウ酸化

細菌が生成する硫酸による鉱物の溶解,糖類

醗酵で生じる有機酸による鉱物溶解、鉄還元

作用による鉄化合物の溶解など。

バイオミネラリゼーション(Biomineralization):

金属類の鉱物化作用による液相等からの固化・

回収(例) 金属(Se, Teなど)酸化物イオンの元

素態への還元による固形化、鉄酸化・マンガ

ン酸化による酸化物マットの形成と他の金属

類の吸着・不溶化など。

バイオボラタリゼーション(Biovolatalization):

金属類の気化による液相・固相からの除去・

回収(例) HgレダクターゼによるHgイオンの

元素態Hgへの還元・揮発化、SeやAsのメチル

化による揮発化など。

バイオソープション(Biosorption):金属類の

細胞表面や分泌物等への吸着による除去・回

収(例) 細菌、酵母、カビ、藻類などの細胞

表面への吸着、細胞外多糖(バイオポリマー)

への吸着など。

■ neuromarketing

neuromarketing

【第5次産業始動】

『デジタル革命』の第6則(『雪割草と未体

験ゾーン』)の具体的な展開が始まり、産業

が誕生しつつあることをTVで知る。その1

つが、東芝デジタルプロダクツ&ネットワー

クの「集中力測定器」で、ヘッドホン型測定

器を頭にセットし、パソコン画面上に「集中

力」を計測するというもの。原理は脳のα波

を脳波の強度を検出するもの。用途としては、

自分がどんな状態の時に集中力やリラックス

度が高まっているのか、徐々に見えてくるの

で「集中力をある程度制御のトレーニング機

器といえる。価格は2万円前後になるという。 science shopping

science shopping

もう1つは、新しい経済理論を目指すニュー

ロエコノミクスや、アンケートなど従来の市

場調査方法を用いる代わりに、脳活動から消

費者の嗜好をさぐる方法のニューロマーケッ

ティングというもの。後者は第3次産業に還

元されるが、前者はいろいろな分野と結びつ

くことで超能力開発に貢献する。ただし、電

極を挿入し直接的な脳への刺激を与える医療

治療面での応用には安全面などの社会活動的

側面や倫理的な側面に大きく影響するので並

行しての開発研究が必須となる。 1984 Apple's Macintosh Commercial

1984 Apple's Macintosh Commercial

■

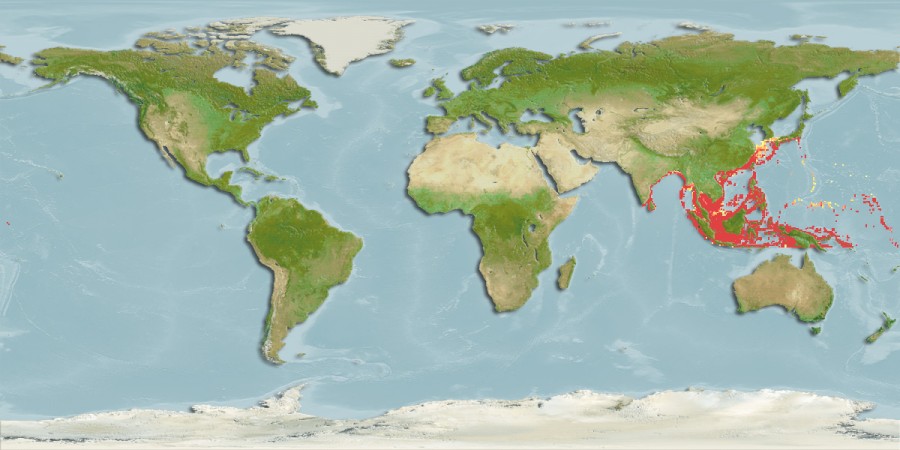

【赤、黒、銀の三色ムツ】

ムツ(鯥)、学名 Scombrops boops は、スズ

キ目・ムツ科に分類される魚の一種。肉食性

の大型深海魚で、食用に漁獲される。成魚は

全長60cmほどだが、1mを超えるものもいる。

体は紡錘形の体型で、目と口が大きく発達す

る。幼魚の体色は赤褐色、黄褐色だが、成魚

は全体的に紫黒色となり、腹側が銀灰色を帯

びる。また、幼魚の口の中は白いが、成魚の

口の中は黒い。インド太平洋とアフリカ南部

沿岸の大西洋に分布し、日本でも北海道以南

で見られる。成魚は沿岸から沖合いまでの水

深200~700m ほどの深海の岩礁域に生息し、

海山や大陸棚斜面などの傾斜地に多い。食性

は肉食性で、小魚・頭足類・甲殻類など小動

物を幅広く捕食する。

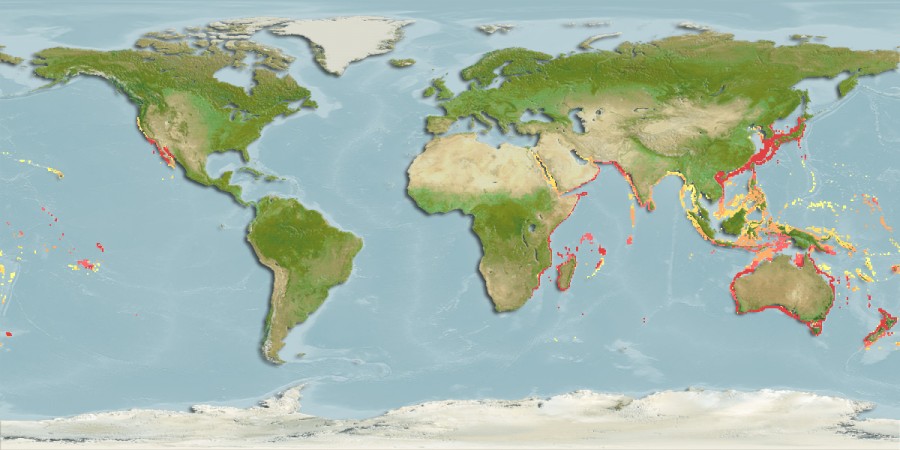

図 世界の漁獲高(as boops boos not scombrops boops)

産卵期は生息域の水温が上昇する10~3 月で、

この頃には成魚が水深100m付近の浅場まで移

動する。分離浮性卵を産卵し、孵化した仔魚

は流れ藻につく。稚魚は海岸部の岩礁や内湾

の藻場で見られ、タイドプールに入ることも

あるが、成長につれ深場に移り生後 3年・全

長40cmほどで性成熟する。釣りや深海底引き

網などで漁獲され、大型魚で引きも強いため、

深海釣りの対象として人気がある。釣り場が

重複するメバル類などを釣る際に、鋭い歯で

ハリスを切られることもある。繁殖を控えて

浅場に移る冬が旬とされ、この時期は「寒ム

ツ」と呼ばれる。

Scombrops boops (Houttuyn, 1782)

身は脂肪が多い白身で、脂が多い様を表す「

むつっこい」「むっちり」などの言葉が転じ

て「ムツ」という名前がついたともいわれる。

刺身、煮付け、鍋料理、味噌漬けなどに利用

される。また、卵巣はムツゴといい、たらこ

に似た味で珍重される。赤ムツはDoederleinia

berycoides (Hilgendorf)、黒ムツはScombrops gilberti 、

銀ムツはDissostichus eleginoides と魚種が全く違う

ので要注意。

■

何事も 三年耐えて 実を結ぶ 細きアスパラの 茎見つ想う

【語学教育のデジタル化】

面白いな~ぁと思う。既存の遠隔教育や遠隔

医療ではなく、英会話学習を携帯電話で行う

というものだ。実績が明確にでているわけで

ないが、手軽に障壁なく実地学習できるとい

うわけだ。「あれかこれかでは」でなく「あ

れもこれも」の範疇だから、彼女が毎週1度

の英会話教室(サークル、サロン系)に通う

ことで学べることはできないが、対面系のデ

ジタル化で、これもありかなという意味でそ

のように思ったわけで、『デジタル革命』の

現象や実体ということで納得している自分が

いる。

今週の表現:

Can I give you a lift?

「連れて行こうか?」

『携帯で英会話』

■

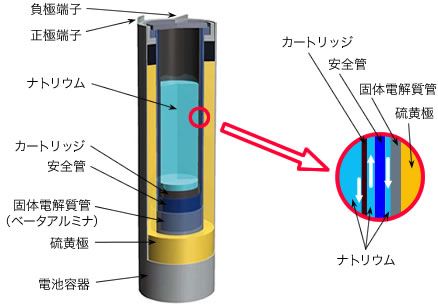

【返信→NAS電池と海洋資源開発】

NAS電池の最適動作温度は300~350℃で

あるが、この温度はちょうど深海熱水口

付近の海水温度に一致する。深海で水圧

が高いため、水は300℃を越えても沸騰

する事がない。この電池を地上に設置す

れば、300~350℃を維持するために通電

加熱等のエネルギー投入と温度コントロ

ールが必要となる。しかし、深海熱水噴

出口付近であれば、周囲の高温度海水が

必要な最適動作温度(300~350℃)を与え

てくれる。地上設置の際に心配な電池の

オーバーヒート問題も、周囲の海水より

も温度が高くなって、十分な温度差が生

ずると、周囲の海水に熱が伝わって海水

の対流が生じて、今度は海水が電池を冷

やしてくれるようになる。もうひとつの

長所は、地上設置の場合は電池破裂の際

の危険性を考慮して、電池設置場所の周

囲15キロメートルの範囲には、民家がな

い事が望ましいが、深海の極限環境では

そもそも民家は存在しないので心配無用

だ。もしも近くに海底都市があったとし

ても、空気のない水中では硫化ナトリウ

ムは燃えない上に、海水のバリアがある。

では、いったいNAS電池を深海でどの様

な事に使うのか、となると、すぐに考え

られる事は、深海の高圧高温という極限

環境で海底資源掘削、パイプライン設置

工事等の作業をするロボット向け電池だ。

『NAS電池の深海ロボットへの応用』

2010-05-04 02:16:58

先ず、技術的側面からでなく、「地下海洋開発」

(『茶の花とシチリア記Ⅵ』、『母子草とオーバーカ

ム』)という国家政策側面から興味を惹かれる話

しという思いが1つ。 Hydrothermal Vents

Hydrothermal Vents

2つめは、熱水噴出孔(hydrothermal vent)が

超臨界状態下にあることと、その建設の困難

さの思いこみが漠然として思考停止させるこ

とだ。海洋研究開発機構の極限環境生物圏研

究センタでは、有人潜水調査船「しんかい65

00」を用いて、石垣島の北西約50km付近の沖

縄トラフ鳩間(はとま)海丘(別添、海域図

参照)の調査の映像を解析したところ熱水噴

出孔(チムニー:写真1)と青色の熱水噴出物

(ブルースモーカー:写真2)を発見したこと

が報じられているが、海底火山や海底熱水鉱

床や生命の起源、海洋資源開発等の調査研究

など総合的ななかの発電サイトとして考えれ

ば面白い。 Lost City (hydrothermal field)

Lost City (hydrothermal field)

■

【赤いアスパラガスのその後】

赤色のアスパラガスはすでにあるという情報。

アメリカで育成された「パープルパッション」、

ニュージーランドで育成された「パシフィッ

クパープル」などが数年前から導入され、こ

の紫色の品種は緑色の品種に比べてビタミン

Cや糖分が多く含まれ、紫色をひきだすアン

トシアニンは10倍ほど多く含まれている。糖

分の高さから生でも食べられるということで

サラダなどの彩りに利用されたりする。

紫色のアスパラガスはアントシアニンの色素

を茹でてしまうと、その色が抜けてしまい、

調理の際は加熱時間を短くしたり、レモン汁

などの酸を利用して色を定着させるなど、ち

ょっとした工夫も必要になる。つまりは、表

面に紫色素(アントシアニン)を含むが加熱

すると普通のグリーンだということで、これ

ではだめだという結論に。これは葉緑体のも

とが、色素体(プロプラスチド)という細胞

内小器官で、この原色素体がその環境に応じ

て、①葉緑体(クロロプラスト)②有色体(

クロモポリス)③デンプン貯蔵体(アミロプ

ラスト)④エチオプラスト(葉緑体に変化可

能な白色体)⑤白色体(ロイコプラスト)に

細胞内で役割を変えていくためだという。

![]()

※「アスパラガスの栄養成分と生理機能」 近藤陽一

近藤陽一

【色素高蓄積植物の開発】 phenylpropanoid

phenylpropanoid

植物は、様々な天然産物として色素を産生す

る。特殊な条件下で遺伝子の過剰発現で紫色

色素がフェニルプロパノイド生合成遺伝子の

発現が増強され植物体に蓄積されることが報

告されている(※Justin O. Borevitz et al.「The

Plant Cell」2000年, 第12巻, pp.2383-2393)。色素合

成に関与する遺伝子の発現増強により、植物

において色素は蓄積するが、赤色色素及び紫

外線吸収色素の高蓄積植物は、提供されてい

ないという。このため、アミノ酸配列から

成るタンパク質をコードする遺伝子から成る

A群より選択される1以上の遺伝子とA群の

1つ乃至は複数のアミノ酸が欠失、置換、付

加されたアミノ酸配列で、赤色色素または、

紫外線吸収色素の蓄積能を付与する遺伝子を

植物に導入することで色素蓄積形質転換植物

を製造するというものだ。

※特許:P2008-253232A「色素高蓄積植物」

これがアスパラガスに転用出来るかどうかは

もう少し時間を経なければ分からぬが「三色

アスパラ」による郷土興しの夢想も現実味を

帯びることになるかも ^^;。

不機嫌な 君の隣で 食む夕餉 アスパラガスも ややほろ苦し※

■

【Intermission】 映画「The Box」

映画「The Box」

■

【クロカンパチの正体は】

スギ(Rachycentron canadum)は、スズキ目に

分類される海水魚。本種のみでスギ科、スギ

属を構成する。クロカンパチなどと呼ばれ、

食用にされることもあるが、カンパチとは特

に近縁ではない太平洋、大西洋の温帯域、亜

熱帯域に生息する成魚は最大で体長約2m、体

重70kgほどになる。体型は吸盤がないことを

除いてコバンザメと類似しており、紡錘形で、

頭部は平らになる。体色は黒褐色で、若魚に

は白い縦縞がある。また、浮き袋を持たない。

図 世界の養殖高

カニやイカ、他の魚などを餌としている。ま

た、サメなどの後をついて泳いでいることも

ある。身は刺身やフライにされ、食用にされ

る。また、釣りの対象になるほか中国などで

養殖も行われている。入り焼き(すき焼き風

にしゃぶしゃぶの要領で熱を通す)や刺身が

美味いというが食べたことはたぶんない?

■

朝早く 怯える母の 横顔を 見送る朝の ショートスティ

■![]() 北本宏子

北本宏子

【バイオエタノールのその後】

特許:特開2009-213440「アルコールの製造方法」

試験菜園の二年目となり、玉蜀黍(1品種)、

ゴーヤ(1品種)、ナスビ(4品種)、トマ

ト(3品種)の4種類に日照時間を4時間に

絞り『セカンド・ランド農法』の観察を開始

した。ところで、去年の旧聞だが独立行政法

人「農業環境技術研究所」が、セルロース系

バイオマスを収穫後、貯蔵しながら糖化・エ

タノール発酵をする、今までにないバイオエ

タノール「固体発酵法」を開発したという。

これによると、酵素や微生物が持つ自然な力

を利用する日本古来の醸造技術と、国産飼料

の生産利用技術を応用した「農業・醸造型バ

イオエタノール生産技術」。加熱処理等の工

程が少ないため、使用するエネルギーを低く

抑えることができるとのこと。.jpg)

この手法では通常のバイオエタノール生産濃

度の1.6倍の8%の収量で酵素量を抑え、百円

/Lでエタノールを生産する目標値だというが

酵素購入費が結構するので使用量を1/10に抑

えたという。やはり酵素製造費用のコストダ

ウンが隘路になっている。 臭化メチル

臭化メチル

もう1つアルコール纏わる興味深い情報があ

った。それは、人間が作り出したフロンガス

などでオゾン破壊されるが、臭化メチルとい

う農薬 (土壌消毒剤) にも同様な性質があ

ることがわかり、「モントリオール議定書」

でよって使用が規制された。この代替薬品と

してエタノールが有効だと、農業環境技術研

究所の研究だ分かったという(「農業と環境

」No.119、(2010年3月1日)。

それによると、消毒液としてのアルコールは、

約80%の濃さで効果が一番高いが、濃いアル

コールは霧状にするとすぐに蒸発し、費用が

嵩む。通常の殺菌効果が得られない薄いアル

コール(濃度1%以下)を散布し蒸発防ぐた

めに農業用ポリエチレンシートで覆うことで、

2週間置いただけで、病原性の細菌、糸状菌

(カビ)、線虫、土壌害虫、雑草の発生が抑

えられたという。

低濃度のアルコールに防除効果がある理由は

わかっていないが、薄いアルコールで浸され

ることで土壌中の環境が酸素の多い好気的な

状態から酸素のない嫌気的な状態に変化し、

有機酸が増加するのが理由の一つだろうと推

察されている。除菌などの消毒にエタノール

が使えるならバイオエタノールの濃縮は不要

(搬送費が嵩むが)となる。

ところで、『セカンド・ランド農法』での消

毒はオゾン及びオゾン水を基本に考えている

(消毒効果と空気即ち土壌への酸素・窒素注

入による好気処理による土壌改質を兼ねてい

る)が、土壌の中の微生物 (細菌やカビなど

)が、土壌有機物を分解して二酸化炭素を出

し、植物の根から二酸化炭素が放出され、こ

れを土壌呼吸と呼ぶ。つまり、土壌呼吸を含

む農耕地の炭素循環は、大気中の炭素 (二酸

化炭素)は光合成によって作物に取り込まれ、

作物の呼吸により大気に戻り、残りは作物内

に蓄積される。収穫後の茎や葉、あるいは根

などの作物残渣がそのまますき込まれたり、

あるいは堆肥として施用されると、作物中に

あった炭素は土壌有機物として土の中に蓄積

されます。この土壌有機物が土壌微生物によ

って分解されると、炭素は二酸化炭素として

大気へ放出される。このようにして炭素は大

気、作物、土壌の間を循環している。.jpg)

温暖化が進んだ場合、温度の上昇によって農

耕地土壌の微生物が活発に働き、土壌呼吸に

より二酸化炭素が大量に放出される心配があ

り、土壌は地球上で海洋に次いで2番目に大

きい炭素貯留庫で、大気中の約2倍、森林な

ど植物バイオマスの約3倍もの炭素を蓄積し

土壌がたくわえている炭素の約10%が農耕地

土壌にあるという。

もう少し言うと、この土壌には自然界の衝撃

(ストレス)をやわらげる緩衝作用があり、

作物の生育を守っている。薄い塩酸(酸性)

または水酸化ナトリウム(アルカリ性)をほ

んの少し入れると、水のpH値は大きく変化す

るが、前もって水の中に土を混ぜておくと、

pH値はほとんど変わらない。これは土にイオ

ンを吸着するはたらきがあり、化学的な緩衝

作用を持ち、例え酸性雨が降っても、土のpH

値が大きく酸性に傾くことなく、作物の根が

守られている。

また、保水性や空気含有性を有し、大雨で土

が水びたしになっても、土の中の水は一定の

量に落ち着き、空気と水のバランスが保たれ

る。逆に、しばらく雨が降らなくても土はあ

る程度の水分量を維持して、作物の根に水を

供給し、土に植えた作物は枯れず、土壌には

物理的な緩衝作用がある。

さらに、土の中にはカビやバクテリアなど数

千から1万種類の土壌微生物が住み、1グラ

ムの土の中には1億個体以上の微生物がひし

めき合って、これらの微生物のうち特定の種

類だけが増えすぎたり、またいくつかの種が

絶滅したりすることはほとんどなく、一定の

バランスが保たれ、個々の微生物が、自らの

住み心地に合った場所を選択するという生物

的な緩衝作用としてはたらくといわれている。

■

【鮪と鰹と須磨】

スマ(須萬)、学名 Euthynnus affinis は、スズ

キ目・サバ科に分類される海水魚の一種。イ

ンド太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く分布する

大型肉食魚で、食用にもなる。地方名として

ワタナベ(千葉)、スマガツオ(東京)、キ

ュウテン(八丈島)、ヤイト(西日本各地)、

ヤイトマス(和歌山)、ヤイトバラ(近畿)

などがある。成魚は全長1m・体重10kgに達す

る。体型はカツオなどと同様の紡錘形で、鱗

は目の後部・胸鰭周辺・側線周辺にしかない。

カツオと違って腹側に縞模様は出ず、背中後

半部に斜めの黒い帯模様が多数走る。また、

生体では胸鰭の下に1~7個の黒い点が出るの

が特徴で、西日本での呼称「ヤイト」はこの

黒点を灸の跡になぞらえたものである。ただ

しこの黒点は死ぬと消えてしまう。

全長10cm程度の幼魚は細長い体型で、黒っぽ

い横帯模様が約12条ある。他の類似種にはヒ

ラソウダ、マルソウダ、ハガツオなどがいる

が、スマの成魚はこれらより体高が高い。日

本の本州中部以南からハワイ、オーストラリ

ア北部、アフリカ東岸まで、インド洋と西太

平洋の熱帯海域に広く分布する。カツオほど

の大群は作らず、単独か小さな群れで行動す

る。また、沿岸性が強く、若魚は内湾に入る

こともある。

図 世界の漁獲高

食性は肉食性で、魚、甲殻類、頭足類などを

捕食する。カツオ、マグロ、シイラ等を狙っ

た釣りや延縄で漁獲される他、定置網などの

沿岸漁業でも獲れる。身はカツオに似た赤身

で、刺身、焼き魚などで食べられる。食用以

外にマグロやカジキ等の釣り餌として使われ

ることもある。刺身は鮪や鰹と遜色なく美味

いといわれるが、鰹と間違えられやすい。養

殖の情報は知らない。

■

足らざるを 補うことが なによりも 先に補う ことこそ常道

■ 伊東清

伊東清

【金融資本原理主義の幕引き】

「価格のわからない金融商品を、価格のわかっ

ている金融商品で複製する。それによって元の

金融商品の価格が無裁定原理によって求まる」

というのが数理ファイナンスの基本的な考え方

が裁定されようとしている。

米証券取引委員会(SEC)とニューヨーク証券

取引所(NYSE)などを運営するNYSEユーロネ

クストの規制部門は4日、米金融大手ゴールド

マン・サックス・グループの一部門ゴールドマ

ン・サックス・アンド・カンパニーの証券部門

に対して株式の空売り規則に違反したとして罰

金を科したという。NYSE規制部門からの通達に

よると、2008年12月から2009年1月の間、ゴール

ドマンの株式執行決済部門が、顧客が保有して

いた空売りのポジションを買い戻すための十分

な株式を調達していなかった、とされている。

ゴールドマンが何百件もの株式の空売り注文を

継続して受けたことで事態が深刻化したという。

派生商品の価格などを考えるときに何故この理

論が使えるのかの理由は「派生商品というもの

は基本的に原資産との関係で価格、あるいはキ

ャッシュ・フローが決まる資産であり、一般に

原資産とその他の金利系の資産等を組合わせて

保有することにより複製(実質的に同じもの)

が可能と考えられるからである」による。![]()

裁定取引は原理的に言って、2つの資産の組合

わせとして行われるので、基本的にこれが可能

になるためには、将来同じキャッシュ・フロー

を生む現在価値の異なる資産、あるいは現在価

値が同じで将来の同一時点で異なるキャッシュ・

フローが確実に発生する資産が必要になる。派

生商品の上記のような性質から、複製ポートフ

ォリオとの間でこのような裁定取引のスキーム

を考えることができ、よってその現在価値は複

製ポートフォリオの価値と一致しなければなら

ない、という考え方が適用できることになると

されるが、通常の金融資産(株式)などは、そ

れと同じキャッシュ・フローを生む複製ポート

フォリオを考えることは難しい。よってプライ

シング原理として無裁定理論は基本的に使いに

くいとされる。 Wiener process

Wiener process

A demonstration of Brownian scaling, showing ![]()

for decreasing c. Note that the average features of

the function do not change while zooming in,

and note that it zooms in quadratically faster

horizontally than vertically.![]()

つまるところ、確率微分方程式を原理主義の拠

り所とした「無裁定永久機関」の誘導的な夢は

水泡に帰そうとしている現場に、曲げれもなく

立ち会っていることだ。そのことは、「ギリシ

ャの危機を扇動しているのが、ゴールドマンサ

ックスやJPモルガンといった米国の投資銀行

的な勢力と、S&Pなど米英の格付け機関である

ことだ。彼らは、ドルやポンドの危機を回避す

るために、ドルやポンドより先にユーロを潰そ

うとしている。ギリシャ国債を売ってギリシャ

の危機がひどくなっているように演出しつつ、

英米などのマスコミも動員して投資家の不安を

煽り、時機を見てS&Pがギリシャ国債を格下げし、

危機を激化させている」とする田中宇好みの機

能主義的帰結(「ユーロ危機はギリシャでなく

ドイツの問題」2010/04/30)(“Goldman role in

Greek crisis probed”)(“Special relationship between

UK and US is over, MPs say”)(“Euro Sales Extend

as Morgan Stanley Mulls EU Breakup (Update3)”)

の陰謀説はやがて『ダビンチ・コード』と一緒

くたにされるとしても、汲み取る<事実>対象は

明確だ。

つまり、「毎晩1本二百万円もするワインをの

み干しながら、デリバティブ商品を開発し拡販

する行動」の根っ子を問うてみても虚しい。世

界の総GDPが5,400兆円(2007年)、過剰流動総額

が66,940兆円(デリバティブ総額51,640兆円、77%)

で約8%に過ぎない(残りは債権、株式、先物商

品)からだ(※「国際投資顧問」)。寧ろ、米

証券取引委員会( SEC )が要求する「開示性」

に対する英米金融資本運営企業集団が「隠匿性」

に拘る<保守性>にある。その最後の拠り所の完

全放棄が「市場の停滞」を招くのであれば、市

場調整機構の過剰を解かねばならぬが、運用方

法や技術が問題というのであればやりようがあ

るというものだ。その意味において、従来の英

米の金融・市場原理主義の幕引きと、IMF改

革や世界銀行機構改革は最優先課題と考える。

■

【ゴマサバは元祖寿司】

ゴマサバ(胡麻鯖)、学名 Scomber australasicus

は、スズキ目・サバ科に分類される魚の一種。

太平洋の熱帯・亜熱帯海域に分布する海水魚で

ある。日本では食用魚として重要で、近縁のマ

サバ、グルクマ等と共に「サバ」と総称される。

地方名としてマルサバ(各地)、ホシグロ(新

潟)、ゴマ(千葉)、コモンサバ(島根)、ド

ンサバ(福岡)などがある。日本近海を含む、

太平洋の暖流に面した熱帯・亜熱帯海域に広く

分布する。マサバより高温を好み、日本近海で

も夏に漁獲量が増える。沿岸域の表層で大群を

作り遊泳する。

食性は肉食性で、動物プランクトン、小魚、頭

足類など小動物を捕食する。産卵期は春で、マ

サバより産卵期が早い。マサバより脂肪が少な

いが、季節的な味の変化が少ないとされている。

夏はマサバの味が落ちるがゴマサバの味は落ち

ず、漁獲量も増える。鯖節への利用が多いが、

他にもマサバと同様に〆鯖(きずし)、鯖寿司、

焼き魚、煮付け、唐揚げ、缶詰など幅広い用途

に利用される。新鮮なものは刺身でも食べられ

るが傷みが早いので要注意。高知県土佐清水市

の清水サバ、鹿児島県屋久島の首折れ鯖など、

各地に地域ブランドがある。

真鯖より脂が少ないく上品な胡麻鯖の棒寿司は日

本一だろう。畜養から完全養殖にはもう少し時間

がかかるかも知れないが、工夫次第では健康食品

として世界に『寿司の王様』として普及していく

だろう。

■

真っ黒な すすに汚れる サーチング 生涯アウト ローボールヒッター

■

【木質タールの特性とは】

木質バイオマス燃料のガス化工程で発生する

“タール”は最も扱い難くく、対処しにくい

問題である。歴史的には“タール”は操作上

定義されたもので、<ガス化炉運転中にボイ

ラー、輸送管、内燃機関(ICE)の入り口装置

などで凝縮する有機物>から由来する用語だ。

ガス化に関する文献には“タール”“凝縮物”

“重炭化水素”などの“消滅”“変換”“除

去”に関するデータは多くあるが、これらの

用語に一貫した定義はなく、特定の有機物を

対象としたサンプリング・分析方法も示され

ていないのが現状という。

※「平成 18 年度 高機能性炭素変換による木材の エネルギー及びマテリアル ...(PDF)」

※「ガス化炉種類およびガス化条件と“タール”の質・量」

【タールの組成・生成・マチュレーション】

ガス化は、一般的に、ガス化炉内の酸素濃度

が完全燃焼に必要な酸素量の30%以下に制限

された条件下で行われ、主に一酸化炭素や水

素を生成する。まず、ここでは、ガス化の際

に発生するタールの実体(反応進行度-プロ

セス温度と滞留時間を変数とする-による生

成物組成変化)を観てみる。

●タールの定義

「あらゆる有機物のガス化における熱また

は部分酸化の段階で生成した有機物をター

ルと呼び、一般にその大部分は芳香族であ

る。」

●タール成分組成とマチュレーション

バイオマス熱分解生成物とガス化炉タールの

組成のプロセス温度の変化とタールの第1次

生成物からフェノール化合物、芳香族炭化水

素へ変換を示めす。

混合含酸素化合物 フェノールエーテル アルキルフェノール ヘテロシクロエーテル PAN 高分子量PAN※

--------- → ---------- → --------- → ------- → --- → ------

400℃ 500℃ 600℃ 700℃ 800℃ 900℃

※第1次熱分解生成物の、すす粒子の先駆物

質となる多環芳香族炭化水素は(PAHs:反応

が進むとガス相で生成)、低温操作やプロセ

ス不調で生成される。プロセス変化は、温度

と滞留時間を変数とする反応進行度に依存す

る。Evans and Milne(1987a,b)は生成物組成の多

変量解析で、二つのパラメーター(温度と滞

留時間)が決定する生成物分布はトレードオ

フ関係にあることを示した。プロセス変化を

決定するもう一つの重要な因子は、タール合

成を引き起こす気相反応だ。オレフィン類を

芳香族に変換する温度領域は、ラジカル反応

で炭化水素の化学反応が起こる。

| 急速熱分解 | 高温急速熱分解 | 水蒸気ガス化 | 高温水蒸気ガス化 |

| 450-500℃ | 600-650℃ | 700-800℃ | 900-1000℃ |

| 酸類 | ベンゼン類 | ナフタレン類 | ナフタレン類 |

| アルデヒド類 | フェノール類 | アセナフチレン類 | アセナフチレン類 |

| ケトン類 | ナフタレン類 | フロオレン類 | フェナントレン類 |

| フラン類 | ビフェニール類 | ベンゾアルデヒド類 | フルオランテン類 |

| アルコール類 | フェナアントレン類 | フェノール類 | ピレン類 |

| 含酸素化合物錯体類 | ベンゾフラン類 | ナフトフラン類 | アセフェナントレン類 |

| フェニール類 | ベンゾアルデヒド類 | ベンゾアルデヒド類 | ベンゾアントラセン類 |

| グアヤコール類 | _ | _ | ゼンゾピレン類 |

| シリコンゴール類 | _ | _ | 226MW PAHs |

| フェノール錯体類 | _ | _ | 276MW PAHs |

【物理プロセスのタール除去】

wet scrubber

wet scrubber物理プロセスは、未処理ガス中の不純物(ター

ルを含む)を除去する基本操作。主に湿式スク

ラビングまたは湿式-乾式スクラビングを用い

てタールを除去する。コアレッサ、デミスタ、

冷却ろ過は必須の補完装置。これらは、簡単

に設計・適用することが出来るという。ター

ルのスクラビングによって生じる主な問題は、

凝縮したタール成分は別の相(水、スクラビ

ングライムのような固体)に移動することで

生じるため環境(的)適用である。

dry scrubbing system

dry scrubbing system廃水、固形残渣の処理に関する問題を以下の

ように要約した.(1)タールおよびタール

を含む固形廃棄物は特殊廃棄物とみなされる。

それゆえ,これらの処理は一般的に手間とコ

ストがかかる(2)タール廃液は、最終処理

前にいくつかの処理を必要とする二相の混合

物である。水溶性タールの大部分は一般的な

生物的廃水処理に対して効果がない(3)タ

ールやタールを含む廃棄物へ適用できる方法

には、固形廃棄物の安定化・埋立て、二相の

廃水表面にある有機物相のスキミング、廃水

焼却、活性炭吸着、最終生物的処理がある。

タールの物理的除去は、バーナーやボイラー

が内燃機関と同様、密結合型でなければ、冷

却ガスを使用することが必要とし、ガス冷却

用調節装置と高温タール変換の反応器を同時

に使用するのは経済的に非常に難しい(→湿・

乾ガスの冷却やスクラビングの使用の推奨)。

また、高温タール変換を行っても、生成ガス

にはタール以外の不純物(主に酸性ガスや揮

発性アルカリ金属)が残り、ガスタービンに

有害で、低温ガス調節装置や直列ガードカラ

ムが必要になる。

【熱、水蒸気、酸化でのタールの変換】

熱置換基を持たない芳香族のような難分解性

の物質を、触媒を使用せず分解するには、一

般的に一定の滞留時間と千℃以上の温度が必

要だが、熱分解を行う際の問題点は、経済的・

材料的側面だけでなく、芳香族よりも「すす」

が生成される点にある(ベンゼンは、低分子

量の芳香族の中で最も熱分解されにくい)。

●水蒸気

原料中の水分・酸素から生成する水蒸気だけ

でなく、水蒸気を添加することで(1)難分

解性タールの生成量が低下する(2)フェノ

ールの生成量が増加する(3)他の含酸素物

質の濃度が減少する(4)芳香族の変換にあ

まり影響を与えない(5)触媒による改質が

容易であるタールが生成するなどとされる。

●部分酸化

水蒸気に酸素または空気を加えることで、よ

り難分解性のタールが生成することになるが、

タール濃度は減少し第一次タールの変換を促

進する効果もある。熱分解-クラッキング反

応器内の第二領域の様々な反応段階へ酸素を

選択的に加えると、タールを優先的に酸化す

ることができる。

●触媒によるタール分解

触媒で、熱,酸化、水蒸気によるタール変換

を単独で行うよりも、低温で、タール濃度を

減らす多種類の触媒を対象(ドロマイトのよ

うな非金属触媒やニッケル)とした金属触媒

研究されている。触媒をガス化炉内で使用す

る場合、触媒がコークス化や分解を起こすた

め効果が悪いが、第二炉床での触媒の使用は

有効(ニッケルのような水蒸気改質触媒の前

段にドロマイトのような無機物触媒を用いる

二段方式など)だとされるが、寿命が短い欠

点をもつ。

容量が尽きた。改めて考察することに。ここ

まで考察してきて「完全燃焼に所要酸素量に

対するガス化剤中酸素量の比率が、0.2~0.45

で、クラッキング領域に水蒸気や酸素を添加

したタールのクラッキング温度950~1250℃で、

水蒸気、酸素ともクラッキング効率を増加し

た。ただし、完全酸化していなければ酸素添

加はタールクラキングに効果があるが、600~

700℃ではベンゼンなどの第三次生成物には

効果がない」というものだ。天井を思わず見

上げる。そして、気を取り直し歌を詠む。

■

タカサゴ(高砂、学名:Pterocaesio digramma)

は、スズキ目・タカサゴ科に属する魚の一種。

インド洋・西太平洋の熱帯域に分布する海水

魚で食用魚。標準和名「タカサゴ」は東京・

神奈川周辺での呼称に因むが、沖縄方言での

呼称グルクンも別名としてよく知られ「沖縄

県の魚」にも指定されている。他の地方名と

してアカムロ(高知)、メンタイ、アカメン

タイ(和歌山)、チャムロ(三重)などもあ

る。北は奄美大島、南はオーストラリア・ニ

ューカレドニアまでの西太平洋と、インド洋

の熱帯域沿岸に広く分布する。ただし日本で

は、稚魚や若魚が暖流に乗って本州南部太平

洋岸まで出現することがある。

浅い海のサンゴ礁域や岩礁域で群れをなし、

海中を俊敏に泳ぐ。食性は雑食性で、小動物

やプランクトンなどを食べる。プランクトン

食性に適応し、鰓は鰓耙がよく発達する。産

卵期は、飼育下で5~7月の夕方に行われた記

録がある。群れで海中を上下しながら産卵・

放精を行う。受精卵は0.85mm前後の分離浮性

卵で、1日ほどで全長2.2mmほどの仔魚が孵化

する。仔魚・稚魚期は潮流に乗って外洋にも

出るが、成長するにつれ沿岸の浅海に定着す

ると考えられている。釣り、追い込み網、巻

き網などの沿岸漁業で漁獲される。

刺身、塩焼き、唐揚げなどの料理に利用され

る他、かまぼこの材料にも用いられる。傷み

が早いので、刺身で食べるのは水揚げされる

漁港近辺が多い。台湾でも沿岸で一般的に見

られ「烏尾冬仔」(台湾語 オービータンアー

)の名で磯釣りの対象魚となっている。

■

使いよう 知れば輝く 銀色の 出して見ようか 老人パワー

■ sprocket

sprocket

【老人パワーの再結合とは】

昨日、足湯帰りから暫くするとすぐ眠たくな

り小一時寝込んでしまったが、これには科学

的根拠があり、体温を1℃下げると催眠のス

イッチ入るので、足湯とわらび取りで体温上

昇させている自動的に眠くなる。42度ほど

のちょっと熱めのお湯にふくらはぎから下を

お湯につけて、約20分。血の流れの折り返

し点である足を温めることによって、温かい

血が全身を駆けめぐり、全身浴とほぼ同じ効

果が得られるから一石二鳥というわけだ。

それならば、竹炭などを練り込んだ遠赤外線

ストッキングを着用すればいいではないかと

いうことで、話しが逸れてしまうが、1足二

千円程度で効果があるのなら、寝る前に着用

する習慣をつけりゃいいわけで『鮑とジャス

ミンティー革命』と同じで、年間着用数を6

足として、12,000/年・人×1億2千7百万人×

0.3≒4,500億円として、日本の概算医療費が

34兆円/年(2008年度)として、遠赤外線ス

トッキング着用国民運動の医療費削減期待効

果を5%として、1.7兆円として単純に差し引

き1.25兆円の削減効果となる。黒いストッキ

ングか、こりゃいいねということで本題に。

月2回の木質バイオ燃料研究会へ参加の勧誘

を受け、お茶を濁すことでその場を繕うが、

この歳ともなれば二言三言を交わすだけで、

だいたいの雰囲気がわかるというもの。チ

ェンソーの開発を手がけておられたという代

表者などを交えて今後の方針などを聴かせて

もらいながら、これはもう相当な技術、技能

集団ではないか、企画方針次第では相当なパ

ワーが発揮できると咄嗟の判断。事業力とし

て考えるなら、「リスク」に対する「資金と

体力」がバランスすれば人間力(=組織力)

はなかなか侮れないと感心することに。

chainsaw

chainsaw

そう言えば、この足湯小屋も彼らが立てたの

だからたいしたものだが、バイオ燃料発電の

課題(「ペレット vs. パウダー」→『鬢長と

木質パウダーの普及』)につては早急に決着

しなければと思いつつ、「老人パワーの再結

合」とは面白いではないかと妙なるにして、

複雑なる思いが涌くことに。忙しくなる。

図 特許特許 P2010-77925A「携帯型作業機」

【ちょこっと内燃機関】

携帯型チェンソーは、パワフルで軽く、静か

で、震動がなく、安くて、燃費が良いという

条件だが、ロータリーエンジンはすこし高価

という欠点だとは開発者自身の話。 Two-stroke cycle

Two-stroke cycle  Four-stroke cycle

Four-stroke cycle  Wankel engine

Wankel engine

■ 不二門尚

不二門尚

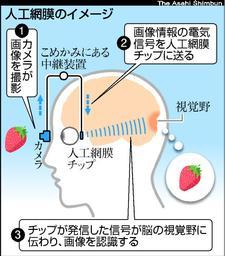

【視覚解明の前進】

人工網膜は、視細胞(秤状体や錐状体)が機

能しなくなっても、その他の双極細胞や神経

節細胞が生きていることを前提に網膜に電気

刺激を与えることによって物が認識できると

いう情報は文芸評論家の吉本隆明が『異形の

心的現象』で紹介していたと記憶している。

昨日の朝、新聞記事に彼女が反応した。「人

工網膜ができたんだって」と大声で叫んでい

る。

機能しなくなった視細胞を幹細胞を取り込む

ことによって視細胞にできないかという研究

をしている。現在3mm□の基盤に1,600の素子

を埋め込むことによって視野角 0.3度、視力

0.05位を予測して研究している、当面の目標

は、視野角10度視力0.10を目指して研究をし

ている(視力が0.05よりよい人は、対象外)。

また、視細胞以外の細胞が生きているかどう

かについては測定でき、米国やドイツでは、

素子数が少ないが、網膜の前に電極をおくこ

とにで成果をあげている。 眼閃

眼閃

日本では、1968年ぐらいからコンタクトレン

ズから電気を流すと青白い光が見えることが

研究されてきたので、他の国とは違った、硝

子体から網膜を貫く電圧をかける方法を研究

しているところです。この方法だと、米欧よ

り電気効率がよいことがわかっていて、ラッ

トやウサギの実験を続けている。また、電極

の設置場所が網膜の後ろ側(眼球の外側)な

ので目に対する影響も少ないという。

電極が生体のなかでその機能を失わずにまた、

生体に悪い影響を与えないかという実験をウ

サギやネコの目でも実験を行って、網膜に電

圧を加えることによって、今まで見えている

細胞を保全できるという。また、東京都神経

科学総合研究所など日米の共同研究チームは、

視神経を再生させる仕組みを突き止め、傷付

いた視神経を再生をマウスの実験で成功した

と報道されている。

事故などで視神経が損傷を受けると、損傷部

位から脳側(眼球とは反対側)に向かって変

性が始まるが、網膜神経節細胞の細胞体が正

常な間に軸索を再生することができれば、視

覚機能を回復できるが、同研究所の行方和彦

と原田高幸らは、神経細胞でしか働かない

Dock 3(ドックスリー)という蛋白質に着目し、

マウスの神経細胞に、この蛋白質を作る遺伝

子を導入し、手のひら状の視神経の先端が活

性化し伸びることを確認した。

「海緋鯉と抗眼精疲労」でも掲載したが、脳

神経科学の進歩は、ある意味で『デジタル革

命』そのものだといえる。「マルチメディア」

の中核の視覚の1つの働きが解明されたこと

で眼の抗老化治療が身近になった。

※特許:P2008-44884A「神経細胞の軸索伸長方

法及びストレス耐性付与方法」

■

【ひらは身近な岡山県の魚】

ヒラ(Llisha elongata)はニシン上目ニシン目ニ

シン科ヒラ属身体は平べったいが40〜50セン

チにもなり大振りのなら一匹から身がたっぷ

り身がとれる。岡山ではこれを三枚に卸して

薄く数ミリ幅に小骨を断ち切るように皮付き

のまま刺身にすると美味。ニシン科独特の青

魚の風味があるのに反し淡々として上品。ま

た噛みしめると脂があるのかジワリと甘味が

あり塩焼きにも良い。刺身に切り、立て塩に

し酢締めにする。

岡山名物「ばらずし(祭寿司)」には欠かせ

ない具のひとつ。旬は冬、ただし瀬戸内海で

は晩春から初夏。潮汁、煮つけの味もよく、

切ったものを唐揚げなどにしてもうまいとい

う。五月から六月頃、ヒラの産卵で瀬戸内の

海にやって来ます。小骨が多いので、鱗を除

いたあと、両面にニ~三ミリメートル間隔

で、やや深目に骨切りし煮つけにする。大き

めの切り身にし醤油で煮つけ、残った煮汁で

ダイコンやネギを煮て、つけ含わせるという。

鷹取の 友のつくりし 小屋に入り わらびとりたる 足は湯に休む

■

【ワサビ革命】

山葵は、山間地の日影の多い場所で、しか

も清水が流れ、礫(れき:小石等の川砂利)

が比較的入手し易い所に「ワサビ田」を形

成し、このワサビ田で長い時間をかけて栽

培されているためワサビ栽培が限定される。

その育成条件は次のようになる。

(1)養分の少ない培地を使用する

(2)栽培水流が毎秒15~20cm程度である

(3)12℃~15℃程度の水温である

(4)溶存酸素量が10ppm以上である

(5)固有の四層の構造を持つ培地で流水

方向を一定に維持した中で育成栽培する※

江面川の清掃した時の経験から(『眼仁奈

と445号ホームラン』)芹が川底に繁殖

するなら、山葵を栽培しておけば川の浄化

と山葵生産と地域興しが可能でないかと思

いついた(西洋山葵でも構わない)。もう

少し言うと「東北部流域下水道の処理水を

上流に汲み上げ循環させれば地域河川は消

えることはない」という故鹿野昭三県会議

員の提案もヒントになっている。勿論、西

今の「十王の水」も意識しているが。.jpg)

【ワサビ栽培の知財例】

※P2001-145421「ワサビ栽培用の作土、及

びこれを使用したワサビ栽培方法」

【課題】ワサビを短期間で商品として十分

なものに成育させることのできるワサビ栽

培用の作土を提供すること。

【解決手段】上から順に第1層11~第4層

14の4つの層状に積層されたものとすると

ともに、第1層11及び第3層13を、直径が

0.25~2.0mm程度の粗砂60%以上と、直径が

0.25mm以下の微砂30%程度と、粘土類10%

以下とを混合したものとし、第2層12を直

径が5mm程度の川砂利により構成するととも

に、第4層14を、直径が20~50mm程度の玉

砂利により構成したこと。

ところで、飽和溶存酸素量は気圧、水温、

溶存塩類濃度などによって変化する。以下

は蒸留水1気圧下における各温度の飽和溶

存酸素のリストだが、酸素の飽和濃度近い

レベルにあり、常に空気混入しておかねば

ならない。ただし、これをオゾン注入に換

えれば水の浄化を同時に行え新規考案とな

る。

| ℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 10.92 | 10.90 | 10.87 | 10.85 | 10.82 | 10.80 | 10.77 | 10.75 | 10.72 | 10.70 |

| 11 | 10.67 | 10.65 | 10.62 | 10.60 | 10.57 | 10.55 | 10.53 | 10.50 | 10.48 | 10.45 |

| 12 | 10.43 | 10.40 | 10.38 | 10.36 | 10.34 | 10.31 | 10.29 | 10.27 | 10.24 | 10.22 |

| 13 | 10.20 | 10.17 | 10.15 | 10.13 | 10.11 | 10.09 | 10.06 | 10.04 | 10.02 | 10.00 |

| 14 | 9.97 | 9.95 | 9.93 | 9.91 | 9.89 | 9.87 | 9.85 | 9.83 | 9.81 | 9.78 |

| 15 | 9.76 | 9.74 | 9.72 | 9.70 | 9.68 | 9.66 | 9.64 | 9.62 | 9.60 | 9.58 |

| 16 | 9.56 | 9.54 | 9.52 | 9.50 | 9.48 | 9.46 | 9.45 | 9.43 | 9.41 | 9.39 |

ワサビ(山葵)は、アブラナ科ワサビ属の

植物で日本原産だ。日本原産の香辛料とし

て世界的にも認知度が高い(学名はWasabia

japonica )。多くの栽培品種があるが「達磨」

(Daruma)と「真妻」(Mazuma)が代表的。

918年の『本草和名』で「山葵」の和名を和

佐比と記している。同じく平安時代の『和

名類聚抄』にも和佐比と記されている。ワ

サビの名が付く近縁な植物、特にセイヨウ

ワサビと区別するため本わさびと呼ぶ。

栽培の方法は大別して、水の中で育てる水

ワサビ(沢ワサビ)と、畑で育てる畑ワサ

ビ(陸ワサビ)がある。水ワサビは、山間

部の水路や沢を利用したワサビ田で栽培ま

たは自生し、生食用として利用される。畑

ワサビは小形のため、主に葉や茎を加工し

て、酒粕と合わせ「わさび漬け」にする。

水ワサビの根は大きいが、畑ワサビや自生

種のワサビの根は小さい。これはワサビが

根から放出するアリルイソチオシアネート

の影響による。 allyl isothiocyanate

allyl isothiocyanate

根に菌を住まわせる必要がある植物だが、

この物質は土壌を殺菌し、植物を生えない

ようするためワサビ自身も大きくなれない。

水ワサビは、流水と透水性の良い土壌によ

ってアリルイソチオシアネートが洗い流さ

れるので大きくなることが出来るのだ。

ワサビの辛味成分は、芥子菜など、アブラ

ナ科の植物が多く含むからし油配糖体(グ

ルコシノレート)の一種のシニグリンが、

すりおろされる過程で酸素に触れ、細胞の

酵素と反応し生成されるアリルイソチオシ

アネート(6-メチルイソヘキシルイソチオ

シアナート、7-メチルチオヘプチルイソチ

オシアナート、8-メチルチオオクチルイソ

チオシアナート)などであり、殺菌効果も

ある。 西洋山葵

西洋山葵

これに対し、西洋山葵、ホースラディッシュ

(horseradish、学名:Armoracia rusticana)は、

アブラナ科の耐寒性の多年草。ワサビダイ

コン、レフォール(レホール)、ウマワサ

ビ、山ワサビ、根ワサビなどとも言う。原

産は東ヨーロッパ。日本では明治時代に導

入。現在は北海道を中心に野生化している。

白色をした根には強い辛味があり、すりお

ろしたものはローストビーフの薬味として

使われ、また根を乾燥させ、粉末にしたも

のは粉ワサビの原料となる。すり下ろし醤

油漬けとし、この酵素ペルオキシダーゼは

市販されている。

ワサビの加工商品は既に沢山のものが出回

っており技術的側面よりは商品の差別化と

なるが、寧ろ、「清冽な水」×「新鮮な農

産物」×「環境創造空間」の合成イメージ

からのアプローチとして考えてみたい思う。

これについて改めて掲載してみる。

■

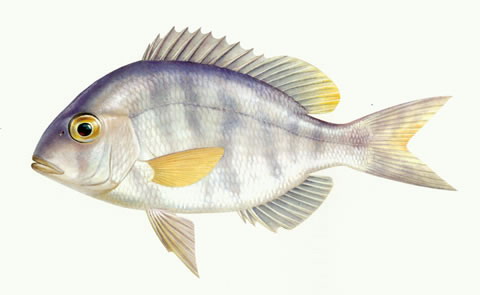

【メイチダイの刺身】

体は楕円形で左右に平たい。体色はやや青

みがかった銀灰色で、眼を通る1本の横帯

が名前の由来である。体側のいくつかの暗

色の模様は不規則で、同一の個体でも現れ

たり消えたりする。幼魚ではよく見られる。

南日本での産卵期は夏から秋にかけてであ

る。旬の夏には高級魚で、本わさびで握れ

ば最高の寿司だ。分布は本州中部以南、イ

ンド・西太平洋。

■