西国三十三箇所の朱印集めで、2006年からオリエンテーリングのごとく気の向くままぼつぼつ廻ってます。

竹生島の宝厳寺(ほうごんじ)に行くチャンスがやっとめぐってきました。

竹生島(ちくぶしま)は神仏一体の聖地で、平安時代から近世まで神仏習合の信仰が行われていました。

明治の神仏分離令で、弁才天社から都久夫須麻神社(竹生島神社)に改称し、

宝厳寺は廃寺にならず残されました。

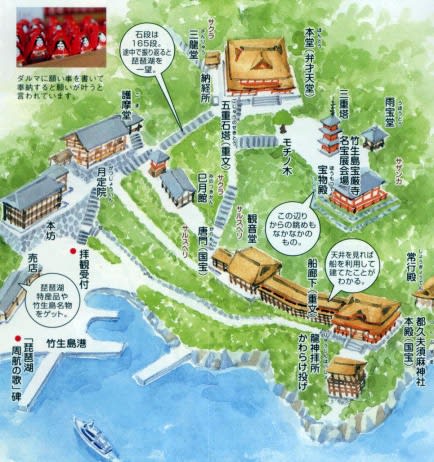

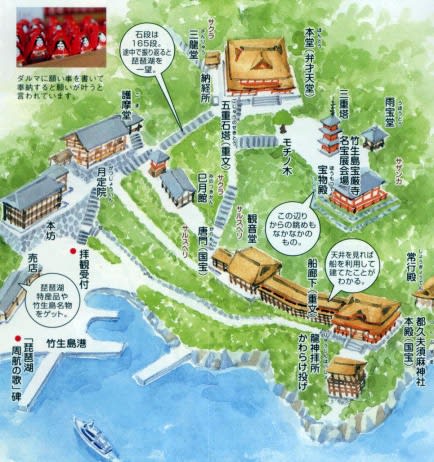

琵琶湖汽船・竹生島クルーズのチケット裏の説明がわかりやすいので書き留めます。

琵琶湖の北に位置する周囲2km、面積0.14平方キロメートルの島。

二つの峰をもち、北部の高い峰は標高が197.6m。

全島が花崗岩の一枚岩からなる。

船着場に降り立てば、いきなり勾配の急な石段がせまり、数えて登れば165段。

登りつめたところが宝厳寺、西国三十三箇所観音霊場の第30番札所です。

本尊の弁才天は、安芸の巌島、相模の江ノ島とともに日本三弁才天の一つに数えられます。

島の南東部には、湖水を支配する姫神を祀る都久夫須麻神社。

建築物・彫像・絵画・書跡・工芸品は国宝や重要文化財に指定されています。

かなりキツイ階段でしたが、段数が説明書きによると165段とわずかなので助かりました。

納経所で朱印押してもらって(300円必要)、弁天堂を背景に撮影。

神亀元年(724年)聖武天皇の夢に天照大神が現れ、

神亀元年(724年)聖武天皇の夢に天照大神が現れ、

「琵琶湖に小島があり、そこは弁才天の聖地であるから寺院を建立せよ」との神託があった。

行基を勅使として竹生島に遣わし寺院を開基させ、行基は弁才天の像を彫刻して本尊とした。

秘仏の御本尊は60年に一度の開扉で次回は2037年、

近いところでは特別企画で2009年と2010年の日にち限定で開扉されました。

よく写真で見る弁天さんは本堂両翼の弁財天坐像で、両側角に2坐像おられたのが意外でした。

右角

台座に桃山時代慶弔10年(1605年)と書かれてあります。

左角

こちらは右のより少し新しく、浅井家の弁天さんだとお聞きしました。

三重塔横に樹齢400年のモチノキが神々しかった。

宝物殿は別途入場料いったのでパスし、続いて観音堂へ

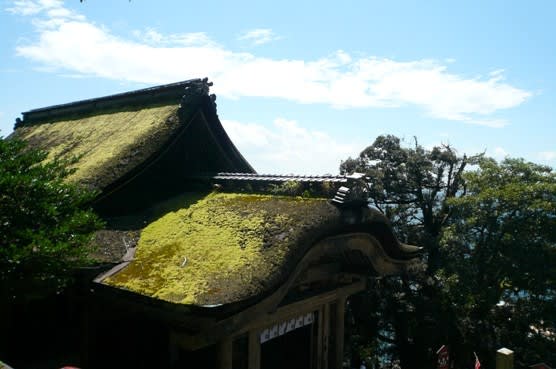

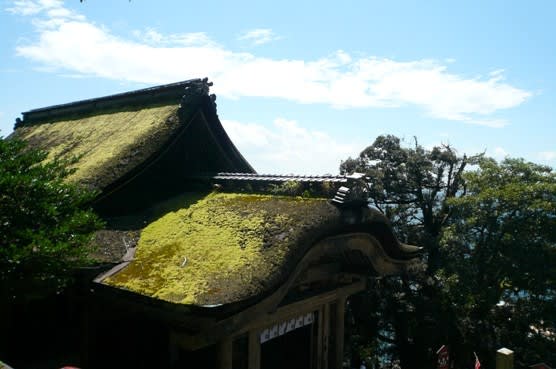

国宝の唐門の屋根は苔むして立派です。

豊臣秀頼が秀吉の遺命により、京都東山の豊国廟より移築したもの。

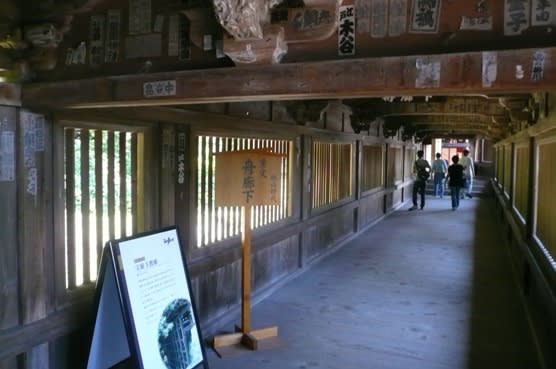

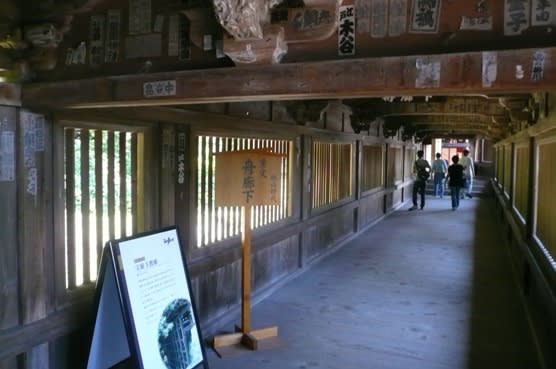

観音堂から都久夫須麻神社に続く渡り廊下は「舟廊下」の名がついた国宝。

朝鮮出兵のおりに豊臣秀吉のご座船として作られた日本丸の廃材を利用して作られたそうです。

都久夫須麻神社は、次回にして

2012-08-24 都久夫須麻神社の浅井姫命(あざいひめのみこと)

弁天さんの頭の上のおっちゃんは何だろうと気になりました。

弁天さんの横でお札やお守りを販売されてる方にお聞きすると

「うがしん」と言われました。

昨日はこれを調べていました。

老人の頭を持ち、下半身はとぐろを巻いた白蛇の姿をした宇賀神。

宇賀神とは出自不明の蛇神で、日本の神とも外来の神とも説があるようです。

日本神話に登場する宇迦之御魂神(うかのみたま)に由来する

仏教語で「財施」を意味する「宇迦耶(うがや)」に由来する

宇賀御魂神の「ウガ」は梵語のウガヤと似ておりウガヤは白蛇を意味する

弁天さんとは、もとは古代インドの女神サラスヴァティーです。

仏教などが習合して8本の手となり、中世には宇賀神がさらに乗っかりました。

戦国時代を経た桃山時代の宇賀弁才天は、楽器ではなくて、武器を手に持つりりしいお姿です。

サンスクリットでサラスヴァティーとは水(湖)を持つものの意。

水と豊穣の女神であるともされています。

インドの最も古い聖典『リグ・ヴェーダ』において、

初めは聖なる川、サラスヴァティー川(その実体については諸説ある)の化身であった。

流れる川が転じて、流れるもの全て(言葉・弁舌や知識、音楽など)の女神となった。

水の神様サラスヴァティー より一部抜粋

サラスヴァティーの表の顔は、知恵と芸術と幸福を司る非常に聡明で美しい女神の姿である。

一般的には、手には大きな楽器(ヴィーナ)、ヴェーダ経典、数珠を持つ。

サラスヴァティーを一言で表現するなら「才色兼備」ということになるだろう。

サラスヴァティーは川の神でもある。

本当の姿は地中を流れる謎の川

サラスヴァティについては、地中から流れ込む謎の地下水脈として伝説化されていたが、一部調査によって、この川の存在が実証されたという。

パキスタンのモヘンジョダロ遺跡に見られる約5000年前の文明を、一般的にインダス文明を呼ぶが、

実際、多くの遺跡があった場所(インダス川より東側、つまりインド側)には、サラスヴァティー川と呼ばれる流れがあったとされ、一部では、この文明を、インダス・サラスヴァティー文明と呼んでいる。

パキスタンを流れていたサラスヴァティー川は約4000年前に消滅し、それと同時にいわゆるインダス文明は滅び、代わってガンジス文明が台頭する。

サラスヴァティ川の流れはどこへ消えたのか。

そして、消え去ったサラスヴァティー川を女神として今なお崇拝する理由とは何なのか?