大神神社には年に一度は参拝するのに、春日大社は10年ぶりでした。

榎本神社場所のわかりやすい画像もらってきました。

2013年3月に見落とした摂社の榎本神社にやっと。

場所は、春日本殿の南回廊の角近いとこ。

ちょっとわかりにくいです。

こうした地図確かめて行ったのに、えぇ〜何処?

砂ずりの藤の木の横は壁で見当たらない。

ふつう南門から出入りしますが、その回廊沿いに傍道を行きます。

言われたらなるほど、なんですけどね。

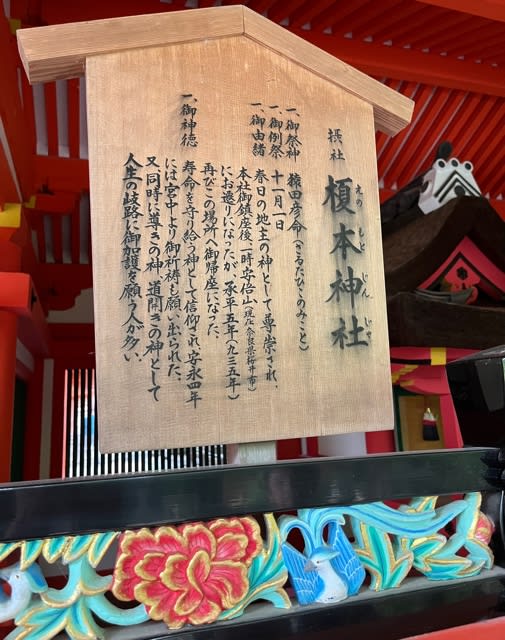

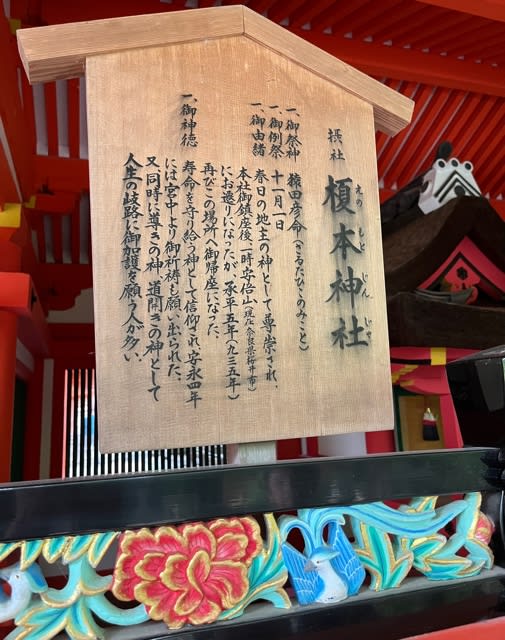

榎本神社祠の左側に立看板には、

御祭神 猿田彦命

御例祭 11月1日

御由緒 春日の地主の神として尊崇され、本社ご遷座後、

一時安倍山(現在奈良県桜井市)に御遷りになったが、

承平5年(935年)再びこの場所に御遷座になった。

安倍山を調べると、明日香のキトラ古墳の南側の山でした。

土地を交換したけど、云々。

私の知ってるエピソードと違ってる。

過去の記録から見ていただきましょう。

2013-3-23 より以下コピペ。

大和の傳説に以下のような伝承が書かれてあります。

● つんぼ春日(奈良市春日大社)

春日の最初の山の主は、つんぼであった。

初め常陸の鹿島から、春日明神が遷ってござった時に、

山の主に向かって『この山を、三尺借りたい』と申し込まれた。

山の主は、僅に三尺位のことでもあるし、耳も不自由だから細かにも聞きたヾさず、

『よいとも、よいとも』と快く承諾したのであった。

ところが、其三尺といふのは面積でなくて山全体の地下三尺のことであった。

それで今でも春日山の杉などの樹木は悉く地下三尺より深くは根をおろしてゐない。

此、山の主の春日様は、現在の官幣大社春日神社楼門の西手、

回廊の簷下にある攝社春日神社(通称 榎本神社)がそれである。

即ち、つんぼの神様である。

明治二十年頃までは春日に参詣した人々は、必ず先ずこゝに来て、

『春日さん、参りましたゼ』と云ひながら、

其柱を握りこぶしでトントンと幾度もたゝいて、祠のぐるりを廻ってから本社にいったと云ふことである。

……ココまで

2010年早春にチュニジアを旅しました。

その時の記録で

「フェニキア人は卓抜したモノづくりと航海技術で知られ、

地中海の東から西方へ、そして大西洋へと国際交易網を築き、植民を進めた。

紀元前814年には、チュニジアの首都チュニス近くの海岸に、

紀元前814年には、チュニジアの首都チュニス近くの海岸に、

フェニキア本土から、王家のきょうだい間の相克を逃れてきた王女エリッサの一行が舟で到着する。

エリッサは先住民から土地を手に入れ住み着いた。

ここよりカルタゴが創建された、とされる」

王女エリッサは土地を分けてもらうに当たり、牛1頭分の皮だけの土地といわれたそうだ。

それでその皮を細く長いひも状にし、

エリッサは先住民から土地を手に入れ住み着いた。

ここよりカルタゴが創建された、とされる」

王女エリッサは土地を分けてもらうに当たり、牛1頭分の皮だけの土地といわれたそうだ。

それでその皮を細く長いひも状にし、

その紐で囲った土地をゲットするという機転を利かせた英知ある女王だったと伝えられています。

なんか似てますでしょう、やり口が。

伏見稲荷大社が藤森神社から境内を手に入れたのにも似ています。

未だに藤森の祭りのだんじりが伏見稲荷の前にきて、

土地返せ〜、今日神さん留守って、やりとりするんだとか。

榎本神社場所のわかりやすい画像もらってきました。

こちらのブログによりますと、

今の榎本神社と、御蓋山浮雲峯遥拝所は対角線上にあると記されています。

そして、

「くだんの春日大社・榎本神社は、祭神を猿田彦神とするが、古くは巨勢姫明神だったという説がある。

巨勢祝(こせのはふり)と言えば、日本書紀の神武即位前記に、「和珥の坂下に巨勢祝という者あり」と、

抵抗勢力の長(?)として記されている。和爾氏とは神武以前からの大和豪族だったと分かる。

和爾町には、「和珥坂本伝承地」の石標が随所に。

巨勢祝(または巫女)が祀ったのが春日御蓋山の祭神か。」

鎮座地は春日野と呼ばれていた。

おそらくは和珥氏が齋祀る神社であった春日神社が現在は榎本神社として本殿より奥の回廊内に祀られているが、この神社が地主神とされる。

祭神は巨勢姫明神とされていたが、江戸時代に猿田彦明神となった。

この神と春日明神との間には土地交換説話があると言う。

すなわち榎本明神の領分である御蓋山と春日明神が一時的に鎮座した安倍山(桜井市安倍)を交換したと言うものである。

巨勢姫明神は『日本書紀』神武即位前紀の「和珥の坂下に巨勢祝といふものありて」と帰順しなかった土賊として登場する巨勢祝と無関係ではなかろう。

また、安倍山であるが桜井市大字外山に宗像神社が鎮座、「春日の宮」とよばれていたそうで、その辺りだったのか。

平城京遷都の際、藤原氏の手で春日野地域が宮古の範囲に入れられている。

長安のように四角からはみ出ているにもかかわらずである。

藤原氏が平城京全体の鎮守として和珥氏春日氏小野氏などの先住者に圧力をかけたのであろう。