都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

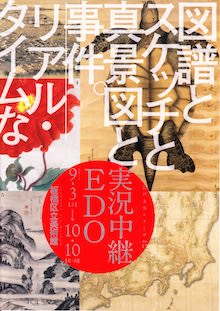

「実況中継EDO」 板橋区立美術館

板橋区立美術館

「江戸文化シリーズ No.27 実況中継EDO」

9/3-10/10

江戸絵画における「写生表現」を紹介します。板橋区立美術館で開催中の「江戸文化シリーズ No.27 実況中継EDO」へ行って来ました。

板橋区美恒例の江戸絵画シリーズということで、いつもながらに楽しめる展覧会であることは間違いありませんが、今回は広義の「写生」のみに焦点を当てるという、かなりマニアックな内容に仕上っています。

狩野探幽「草花写生図巻」 東京国立博物館

そして当然ながら写生と単に捉えても、その内実は様々であることは言うまでもありません。本展では写生を3つの観点に絞り、その全体像を探っていました。

構成は以下の通りです。

1.スケッチと真景図

2.事件

3.博物趣味

冒頭の「スケッチと真景図」が充実しています。中でも圧巻なのは伊能忠敬の3幅の作品、「日本沿海輿地図(小図)」ではないでしょうか。

伊能忠敬「日本沿海輿地図(小図)東部諸国」(部分) 東京国立博物館

これはあまりにも有名な忠敬の日本地図の江戸期の複製(最終版は残念ながら焼失してしまったそうです。)ですが、ともかくは北海道から九州まで、日本列島の海岸線の地形の様子が極めて精緻に記されています。

また興味深いのは海岸線だけでなく、内陸の街道筋の地図も書かれていることです。例えば関東では東海道はもちろん、中山道や日光街道方向にも地名と地図が表されています。

その文字や地形図はあまりにも細かく、もはや肉眼で見るのは困難なほどでしたが、そこは板橋区美の単眼鏡貸出サービスを利用するのも良いのではないでしょうか。

受付に申し出れば、保証金1000円にて単眼鏡を借りることが出来ます。(保証金は返却されます。)地図好きの私にとってはたまらない作品だけに、ここは単眼鏡片手に食い入るように見つめてしまいました。

細かいといえば、浮世絵師北尾政美こと鍬形慧斎の「江戸一目図」も忘れられません。その名の通り江戸の市中をパノラマ的に描いた作品ですが、江戸城の他、連なる家屋、さらには隅田川に浮かぶ舟などが、これまたガラス越しの肉眼では分からないほどの細かさで描かれています。

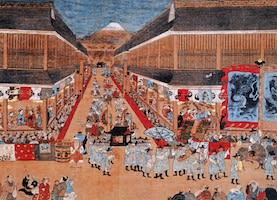

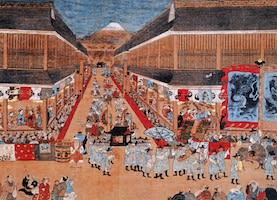

またもう一点、北斎の門人として知られる蹄斎北馬の「浅草寺境内図屏風」も単眼鏡必須の一枚です。

お祭りで賑わう浅草寺境内の様子が描かれていますが、参詣人から商売人が一体何名いるのかと思うほどたくさん登場しています。キャプションには関取もいると案内されていましたが、この芋洗い状態の中で探すのは至難のわざではないでしょうか。結局見つけることは出来ませんでした。

守住貫魚「袋田滝図」(部分)

さらにもう一点、真景図で挙げておきたいのは守住貫魚の「袋田滝図」です。守住は幕末期に徳島藩の御用絵師として活躍し、明治に入ってからは帝室技芸員にも選ばれたという画家ですが、滝の水の流れの何とも言い難い清涼感は他の作品からは得られません。水の向こうで透き通って見える岩肌など、細部の描写もかなり優れていました。

精緻云々の一方で、緩やかなタッチで魅せるのが池大雅らの「三岳紀行」です。登山好きとして知られる大雅は友人らと白山や立山に登った際、ラフなスケッチにて山の様子を記しました。

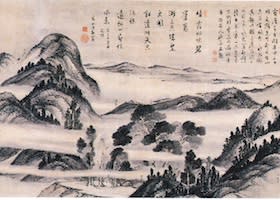

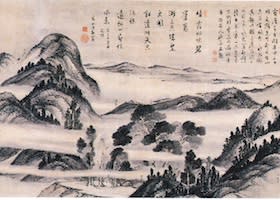

池大雅「比叡山真景図」練馬区

ちなみに大雅では、少し前に発見され、練馬区美にて初公開された「比叡山真景図」も出ています。こちらはもっと景色をリアルに描いたものですが、硬軟使い分ける大雅の筆を楽しめる展示と言えるかもしれません。

第二章の「事件」は、震災などを考慮し、作品が4点と少なめです。

ここでは「富岡八幡宮祭礼永代橋崩壊の図」が忘れられません。これは1807年、実際に起きた橋の崩落事件を無名の画家が記したものですが、二つに折れた橋から川へと落ちる人々の姿が動きのある描写で表されています。

他にも地震や大火など、江戸時代にも何度か起きた災害は、様々な絵師によって記録されてきたそうです。単にリアルに描くだけでなく、こうした臨場感のある描写も、写生表現における重要な要素ではないでしょうか。

ラストの博物趣味のコーナーがまた壮観です。とりわけ六曲一双の大画面に19種、53体の動物を描いた円山応挙の「群獣図屏風」は一つのハイライトであること間違いありません。

円山応挙「群獣図屏風」(部分) 宮内庁三の丸尚蔵館

いつもながらに可愛らしい子犬にはじまり、うさぎや猿、さらには巨大な象などが、それぞれの特徴を良く表している形で描かれています。

また二本の樹木の枝ぶりや後方に描かれた小さな馬など、画面に遠近感があるのも応挙ならではのことかもしれません。三の丸尚蔵館の作品とのことでしたが、初めて見られて喜びもひとしおでした。

また何もこうした大作だけでなく、小品にも興味深いものがあります。その一つが武蔵石寿編、服部雪斉画による「目八譜」です。これは約900もの貝を種類別に分け、絵画に記録したものですが、例えばほら貝の内側には雲母が塗られ、そのキラキラとした輝きも浮かび上がってきます。

博物学が隆盛した18世紀以降、こうした生き物の図鑑のような書籍が多く編纂されました。中でも有名な「博物館」と呼ばれる書の編纂は残念ながら明治になって中断されてしまいましたが、残りの一部の作品もいくつか展示されています。 そのうち、あの高橋由一が画を担当した「魚譜」も見どころの一つでした。

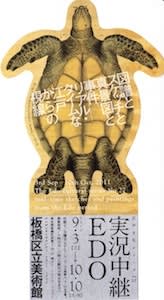

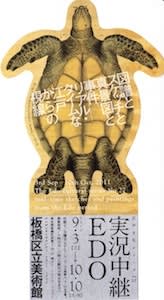

中島仰山「うみがめノ図(腹面)」 国立科学博物館 *チケットから

最後に紹介したいのは、今回の展覧会のチケットのデザインにも採用されたに中島仰山の「うみがめノ図」です。

将軍慶喜に油絵を伝授した経歴も持つ中島は、小笠原のウミガメをほぼ等身大サイズにて、正面、横、背面の三方向から描きました。

予想以上に巨大です。チケットや図版ではその迫力は伝わりません。ここは是非会場でご覧になられることをおすすめします。

狩野探幽「獺図」 福岡市美術館

板橋のスペースもいうこともあり、出品数は全部で40点強ですが、写生繋がりでよくぞここまで様々な作品を集めたかと感心しました。江戸絵画好きにはやはり見逃せない展覧会ではないでしょうか。

関連の講演会も充実しています。(会場:板橋区立美術館講義室、定員:先着100名、聴講無料)

「粉本と写生」

と き:9月19日(月・祝)14:00~15:30

講 師:榊原 悟(群馬県立女子大学教授)

「殿中でござる-江戸城中の事件の真相-」

と き:9月25日(日)14:00~15:30

講 師:氏家幹人(歴史学者)

「風景ということ、それを描くということ」

と き:10月1日(土)14:00~15:30

講 師:金子信久(府中市美術館学芸員)

「肉薄する眼差し-江戸と明治のはざまで-」

と き:10月8日(土)14:00~15:30

講 師:児島薫(実践女子大学教授)

なお一部作品において巻替え、及び展示替えがあります。詳細は出品リストをご参照下さい。

江戸文化シリーズNo.27 「実況中継EDO」 出品リスト(PDF)

羽川藤永「朝鮮通信使図」

10月10日まで開催されています。

「江戸文化シリーズ No.27 実況中継EDO」(@edo_itabashi) 板橋区立美術館

会期:9月3日(土)~10月10日(月・祝)

休館:月曜日。但し9/19、10/10は開館し、9/20は休館。

時間:9:30~17:00

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

「江戸文化シリーズ No.27 実況中継EDO」

9/3-10/10

江戸絵画における「写生表現」を紹介します。板橋区立美術館で開催中の「江戸文化シリーズ No.27 実況中継EDO」へ行って来ました。

板橋区美恒例の江戸絵画シリーズということで、いつもながらに楽しめる展覧会であることは間違いありませんが、今回は広義の「写生」のみに焦点を当てるという、かなりマニアックな内容に仕上っています。

狩野探幽「草花写生図巻」 東京国立博物館

そして当然ながら写生と単に捉えても、その内実は様々であることは言うまでもありません。本展では写生を3つの観点に絞り、その全体像を探っていました。

構成は以下の通りです。

1.スケッチと真景図

2.事件

3.博物趣味

冒頭の「スケッチと真景図」が充実しています。中でも圧巻なのは伊能忠敬の3幅の作品、「日本沿海輿地図(小図)」ではないでしょうか。

伊能忠敬「日本沿海輿地図(小図)東部諸国」(部分) 東京国立博物館

これはあまりにも有名な忠敬の日本地図の江戸期の複製(最終版は残念ながら焼失してしまったそうです。)ですが、ともかくは北海道から九州まで、日本列島の海岸線の地形の様子が極めて精緻に記されています。

また興味深いのは海岸線だけでなく、内陸の街道筋の地図も書かれていることです。例えば関東では東海道はもちろん、中山道や日光街道方向にも地名と地図が表されています。

その文字や地形図はあまりにも細かく、もはや肉眼で見るのは困難なほどでしたが、そこは板橋区美の単眼鏡貸出サービスを利用するのも良いのではないでしょうか。

受付に申し出れば、保証金1000円にて単眼鏡を借りることが出来ます。(保証金は返却されます。)地図好きの私にとってはたまらない作品だけに、ここは単眼鏡片手に食い入るように見つめてしまいました。

細かいといえば、浮世絵師北尾政美こと鍬形慧斎の「江戸一目図」も忘れられません。その名の通り江戸の市中をパノラマ的に描いた作品ですが、江戸城の他、連なる家屋、さらには隅田川に浮かぶ舟などが、これまたガラス越しの肉眼では分からないほどの細かさで描かれています。

またもう一点、北斎の門人として知られる蹄斎北馬の「浅草寺境内図屏風」も単眼鏡必須の一枚です。

お祭りで賑わう浅草寺境内の様子が描かれていますが、参詣人から商売人が一体何名いるのかと思うほどたくさん登場しています。キャプションには関取もいると案内されていましたが、この芋洗い状態の中で探すのは至難のわざではないでしょうか。結局見つけることは出来ませんでした。

守住貫魚「袋田滝図」(部分)

さらにもう一点、真景図で挙げておきたいのは守住貫魚の「袋田滝図」です。守住は幕末期に徳島藩の御用絵師として活躍し、明治に入ってからは帝室技芸員にも選ばれたという画家ですが、滝の水の流れの何とも言い難い清涼感は他の作品からは得られません。水の向こうで透き通って見える岩肌など、細部の描写もかなり優れていました。

精緻云々の一方で、緩やかなタッチで魅せるのが池大雅らの「三岳紀行」です。登山好きとして知られる大雅は友人らと白山や立山に登った際、ラフなスケッチにて山の様子を記しました。

池大雅「比叡山真景図」練馬区

ちなみに大雅では、少し前に発見され、練馬区美にて初公開された「比叡山真景図」も出ています。こちらはもっと景色をリアルに描いたものですが、硬軟使い分ける大雅の筆を楽しめる展示と言えるかもしれません。

第二章の「事件」は、震災などを考慮し、作品が4点と少なめです。

ここでは「富岡八幡宮祭礼永代橋崩壊の図」が忘れられません。これは1807年、実際に起きた橋の崩落事件を無名の画家が記したものですが、二つに折れた橋から川へと落ちる人々の姿が動きのある描写で表されています。

他にも地震や大火など、江戸時代にも何度か起きた災害は、様々な絵師によって記録されてきたそうです。単にリアルに描くだけでなく、こうした臨場感のある描写も、写生表現における重要な要素ではないでしょうか。

ラストの博物趣味のコーナーがまた壮観です。とりわけ六曲一双の大画面に19種、53体の動物を描いた円山応挙の「群獣図屏風」は一つのハイライトであること間違いありません。

円山応挙「群獣図屏風」(部分) 宮内庁三の丸尚蔵館

いつもながらに可愛らしい子犬にはじまり、うさぎや猿、さらには巨大な象などが、それぞれの特徴を良く表している形で描かれています。

また二本の樹木の枝ぶりや後方に描かれた小さな馬など、画面に遠近感があるのも応挙ならではのことかもしれません。三の丸尚蔵館の作品とのことでしたが、初めて見られて喜びもひとしおでした。

また何もこうした大作だけでなく、小品にも興味深いものがあります。その一つが武蔵石寿編、服部雪斉画による「目八譜」です。これは約900もの貝を種類別に分け、絵画に記録したものですが、例えばほら貝の内側には雲母が塗られ、そのキラキラとした輝きも浮かび上がってきます。

博物学が隆盛した18世紀以降、こうした生き物の図鑑のような書籍が多く編纂されました。中でも有名な「博物館」と呼ばれる書の編纂は残念ながら明治になって中断されてしまいましたが、残りの一部の作品もいくつか展示されています。 そのうち、あの高橋由一が画を担当した「魚譜」も見どころの一つでした。

中島仰山「うみがめノ図(腹面)」 国立科学博物館 *チケットから

最後に紹介したいのは、今回の展覧会のチケットのデザインにも採用されたに中島仰山の「うみがめノ図」です。

将軍慶喜に油絵を伝授した経歴も持つ中島は、小笠原のウミガメをほぼ等身大サイズにて、正面、横、背面の三方向から描きました。

予想以上に巨大です。チケットや図版ではその迫力は伝わりません。ここは是非会場でご覧になられることをおすすめします。

狩野探幽「獺図」 福岡市美術館

板橋のスペースもいうこともあり、出品数は全部で40点強ですが、写生繋がりでよくぞここまで様々な作品を集めたかと感心しました。江戸絵画好きにはやはり見逃せない展覧会ではないでしょうか。

関連の講演会も充実しています。(会場:板橋区立美術館講義室、定員:先着100名、聴講無料)

「粉本と写生」

と き:9月19日(月・祝)14:00~15:30

講 師:榊原 悟(群馬県立女子大学教授)

「殿中でござる-江戸城中の事件の真相-」

と き:9月25日(日)14:00~15:30

講 師:氏家幹人(歴史学者)

「風景ということ、それを描くということ」

と き:10月1日(土)14:00~15:30

講 師:金子信久(府中市美術館学芸員)

「肉薄する眼差し-江戸と明治のはざまで-」

と き:10月8日(土)14:00~15:30

講 師:児島薫(実践女子大学教授)

なお一部作品において巻替え、及び展示替えがあります。詳細は出品リストをご参照下さい。

江戸文化シリーズNo.27 「実況中継EDO」 出品リスト(PDF)

羽川藤永「朝鮮通信使図」

10月10日まで開催されています。

「江戸文化シリーズ No.27 実況中継EDO」(@edo_itabashi) 板橋区立美術館

会期:9月3日(土)~10月10日(月・祝)

休館:月曜日。但し9/19、10/10は開館し、9/20は休館。

時間:9:30~17:00

住所:板橋区赤塚5-34-27

交通:都営地下鉄三田線西高島平駅下車徒歩13分。東武東上線・東京メトロ有楽町線成増駅北口2番のりばより増17系統「高島平操車場」行き、「区立美術館」下車。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )