都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

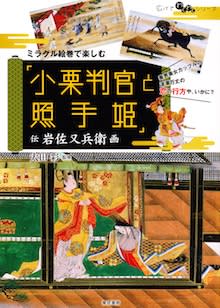

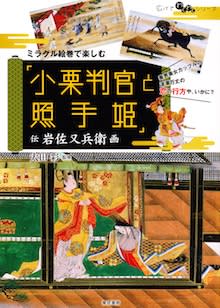

「広げてわくわくシリーズ 小栗判官と照屋姫」 東京美術

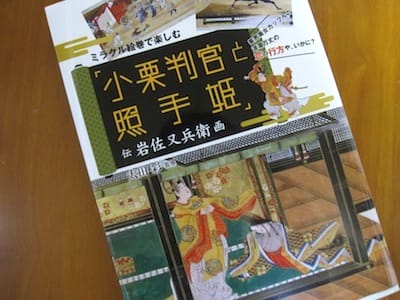

東京美術の「広げてわくわくシリーズ ミラクル絵巻で楽しむ 『小栗判官と照屋姫』伝岩佐又兵衛画」を読んでみました。

岩佐又兵衛作とも伝えられる浄瑠璃絵巻、「をぐり」こと「小栗判官物語絵巻」を、手元へ引き寄せて楽しめる一冊が東京美術より出版されました。

それがこの「広げてわくわくシリーズ ミラクル絵巻で楽しむ 『小栗判官と照屋姫』」です。同絵巻は2009年の皇室の名宝展にも出品されたように、現在、宮内庁の三の丸尚蔵館で所蔵されていますが、本著作の監修もその学芸室の主任研究官である太田彩氏が担当しました。

それこそ宮内庁での宝物を調査、研究する中心的存在の太田氏の監修があってからこそ実現した企画と言えるのではないでしょうか。鮮やかな図版と豊富なテキストは、「をぐり絵巻」の魅力を余すことなく伝えていました。

それでは目次です。(東京美術サイトより転載)

人気の絵師と浄瑠璃操り、夢の共演:絵巻「をぐり」への誘い 太田彩

絵巻「をぐり」の概要と特徴

伝説の絵師、岩佐又兵衛とは?

第一巻 鞍馬の申し子

第二巻 妻選び

第三巻 魔性の誘惑

第四~五巻 婿入り

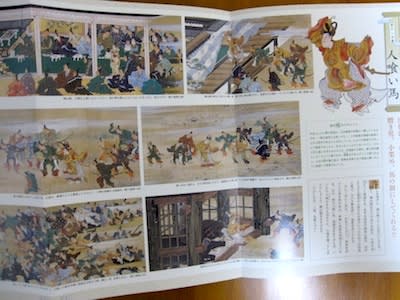

第六~七巻 人喰い馬

第八巻 小栗暗殺

第九巻 照手の危機

第九~十巻 照手の行方

第十巻 青墓の宿

第十~十一巻 小栗蘇生

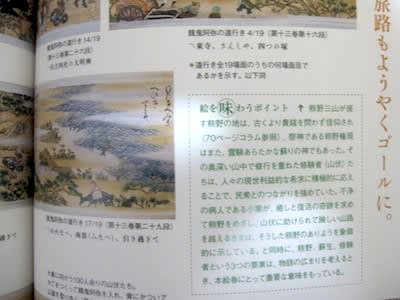

第十一~十二巻 餓鬼阿弥の旅

第十二~十三巻 夫婦の奇縁

第十三巻(一) 悲しき別れ

第十三巻(二) 熊野・湯の峯へ

第十三巻(三) 小栗復活!!

第十四巻 再びの邂逅

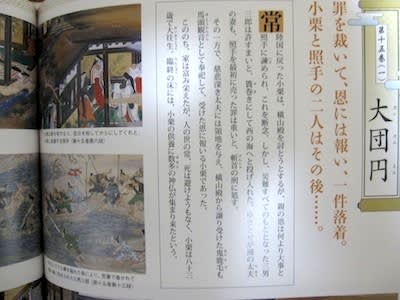

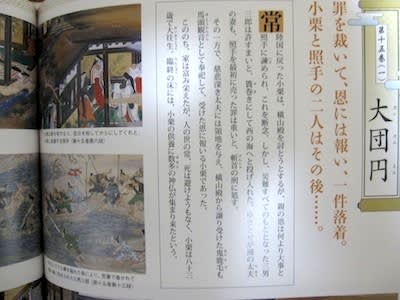

第十五巻(一) 大団円

第十五巻(二) 結びの口上

巻末付録 本書をより深く味わうために

〈解説その一〉絵巻のルーツ、「小栗伝説」

〈解説その二〉又兵衛工房と古浄瑠璃絵巻群

〈資料その一〉現存する、又兵衛の古浄瑠璃絵巻群(「をぐり」を除く)の概要

〈解説その三〉絵巻「をぐり」の物語ダイジェスト

〈資料その二〉絵巻「をぐり」各巻概要

絵で知る人々のくらし

座産と鳴弦/長寿を願う蓬莱飾り/吉夢と凶夢/埋葬の方法/小栗伝説のキーパーソン、藤沢の上人/篤い信仰を集めた、熊野詣

第一巻から十五巻という巻数を見ただけでもお分かりいただけるかもしれませんが、ともかくこの「をぐり」は第一巻から四巻までで12メートル、そして五巻から十五巻で25メートルという長大な絵巻です。

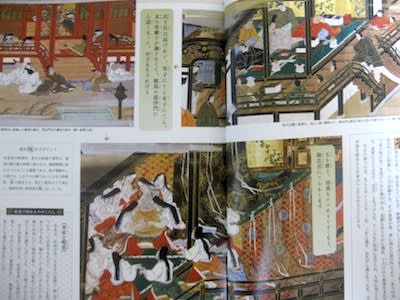

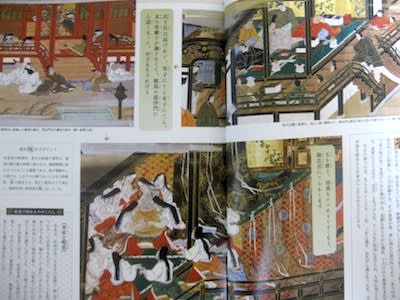

江戸時代の人気浄瑠璃であった小栗判官と照手姫の恋物語を、又兵衛はお馴染みの軽妙かつ繊細な描写で表現しました。もちろん図版ではいかにも又兵衛風の面長の人物描写の他、全体の艶やかな彩色など、その細部の細部までを存分に味わうことが出来ます。

ドラマチックな物語の展開は、ともすると話の内容自体を知らないと、なかなか取っ付きにくい面があるやもしれませんが、本著作ではそうした心配は無用です。各巻の粗筋はもちろん、個々の描写、つまりは各段にまで、そのストーリーの解説がついています。

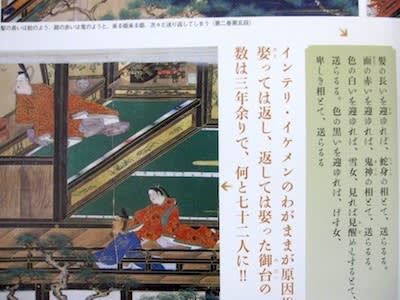

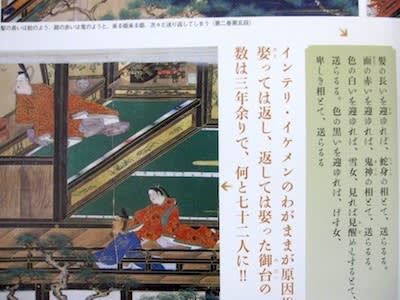

しかもそれが思いの外にくだけています。例えば第二巻の「妻選び」では、「インテリ・イケメンのわがまま原因?娶っては返し、返しては娶った御台の数は三年余りで、何と72人に!」などというフレーズも登場します。こうした文を読むと、前提知識のない私のような素人でも、絵の内容がすっと入ってきました。

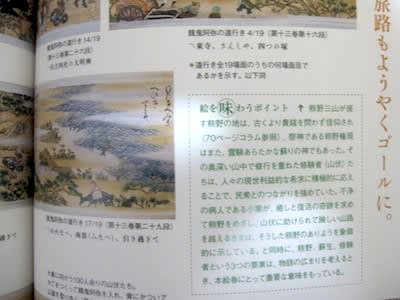

もちろん太田氏のこと、詳細な解説がおざなりにされているわけではありません。興味深いのは各シーン毎の「絵を味わうポイント」のコーナーです。ここでは粗筋だけでなく、絵巻の表現上で注目すべき部分の要点が記されています。

また巻末の付録のテキストも充実しています。ここでは絵巻のルーツである小栗伝説や、又兵衛作とされる一連の浄瑠璃絵巻群についての作者の同定の問題などについて触れられていました。

なお絵巻の作者については諸説あるそうですが、太田氏は全体を通して複数の画工が関与したと考えられるものの、主要場面については又兵衛本人が関与して指導したのではないかということでした。

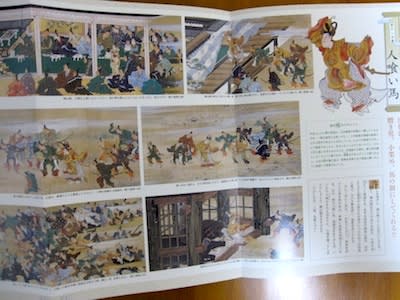

ところでこのシリーズのタイトルに「広げてわくわく」とありますが、それはこの写真を見ていただければ一目瞭然ではないでしょうか。

引き出せるサイズは何と4ページ分です。小栗を見初めた大蛇の姿もこの通りの迫力でした。

「ミラクル絵巻で楽しむ 小栗判官と照手姫/太田彩/東京美術」

「ミラクル絵巻で楽しむ 小栗判官と照手姫/太田彩/東京美術」

まずは是非書店でご覧ください。

岩佐又兵衛作とも伝えられる浄瑠璃絵巻、「をぐり」こと「小栗判官物語絵巻」を、手元へ引き寄せて楽しめる一冊が東京美術より出版されました。

それがこの「広げてわくわくシリーズ ミラクル絵巻で楽しむ 『小栗判官と照屋姫』」です。同絵巻は2009年の皇室の名宝展にも出品されたように、現在、宮内庁の三の丸尚蔵館で所蔵されていますが、本著作の監修もその学芸室の主任研究官である太田彩氏が担当しました。

それこそ宮内庁での宝物を調査、研究する中心的存在の太田氏の監修があってからこそ実現した企画と言えるのではないでしょうか。鮮やかな図版と豊富なテキストは、「をぐり絵巻」の魅力を余すことなく伝えていました。

それでは目次です。(東京美術サイトより転載)

人気の絵師と浄瑠璃操り、夢の共演:絵巻「をぐり」への誘い 太田彩

絵巻「をぐり」の概要と特徴

伝説の絵師、岩佐又兵衛とは?

第一巻 鞍馬の申し子

第二巻 妻選び

第三巻 魔性の誘惑

第四~五巻 婿入り

第六~七巻 人喰い馬

第八巻 小栗暗殺

第九巻 照手の危機

第九~十巻 照手の行方

第十巻 青墓の宿

第十~十一巻 小栗蘇生

第十一~十二巻 餓鬼阿弥の旅

第十二~十三巻 夫婦の奇縁

第十三巻(一) 悲しき別れ

第十三巻(二) 熊野・湯の峯へ

第十三巻(三) 小栗復活!!

第十四巻 再びの邂逅

第十五巻(一) 大団円

第十五巻(二) 結びの口上

巻末付録 本書をより深く味わうために

〈解説その一〉絵巻のルーツ、「小栗伝説」

〈解説その二〉又兵衛工房と古浄瑠璃絵巻群

〈資料その一〉現存する、又兵衛の古浄瑠璃絵巻群(「をぐり」を除く)の概要

〈解説その三〉絵巻「をぐり」の物語ダイジェスト

〈資料その二〉絵巻「をぐり」各巻概要

絵で知る人々のくらし

座産と鳴弦/長寿を願う蓬莱飾り/吉夢と凶夢/埋葬の方法/小栗伝説のキーパーソン、藤沢の上人/篤い信仰を集めた、熊野詣

第一巻から十五巻という巻数を見ただけでもお分かりいただけるかもしれませんが、ともかくこの「をぐり」は第一巻から四巻までで12メートル、そして五巻から十五巻で25メートルという長大な絵巻です。

江戸時代の人気浄瑠璃であった小栗判官と照手姫の恋物語を、又兵衛はお馴染みの軽妙かつ繊細な描写で表現しました。もちろん図版ではいかにも又兵衛風の面長の人物描写の他、全体の艶やかな彩色など、その細部の細部までを存分に味わうことが出来ます。

ドラマチックな物語の展開は、ともすると話の内容自体を知らないと、なかなか取っ付きにくい面があるやもしれませんが、本著作ではそうした心配は無用です。各巻の粗筋はもちろん、個々の描写、つまりは各段にまで、そのストーリーの解説がついています。

しかもそれが思いの外にくだけています。例えば第二巻の「妻選び」では、「インテリ・イケメンのわがまま原因?娶っては返し、返しては娶った御台の数は三年余りで、何と72人に!」などというフレーズも登場します。こうした文を読むと、前提知識のない私のような素人でも、絵の内容がすっと入ってきました。

もちろん太田氏のこと、詳細な解説がおざなりにされているわけではありません。興味深いのは各シーン毎の「絵を味わうポイント」のコーナーです。ここでは粗筋だけでなく、絵巻の表現上で注目すべき部分の要点が記されています。

また巻末の付録のテキストも充実しています。ここでは絵巻のルーツである小栗伝説や、又兵衛作とされる一連の浄瑠璃絵巻群についての作者の同定の問題などについて触れられていました。

なお絵巻の作者については諸説あるそうですが、太田氏は全体を通して複数の画工が関与したと考えられるものの、主要場面については又兵衛本人が関与して指導したのではないかということでした。

ところでこのシリーズのタイトルに「広げてわくわく」とありますが、それはこの写真を見ていただければ一目瞭然ではないでしょうか。

引き出せるサイズは何と4ページ分です。小栗を見初めた大蛇の姿もこの通りの迫力でした。

「ミラクル絵巻で楽しむ 小栗判官と照手姫/太田彩/東京美術」

「ミラクル絵巻で楽しむ 小栗判官と照手姫/太田彩/東京美術」まずは是非書店でご覧ください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )