都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

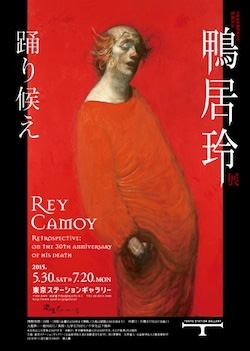

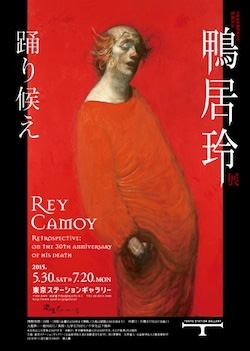

「鴨居玲展 踊り候え」 東京ステーションギャラリー

東京ステーションギャラリー

「没後30年 鴨居玲展 踊り候え」

5/30-7/20

東京ステーションギャラリーで開催中の「没後30年 鴨居玲展 踊り候え」を見てきました。

1928年に金沢で生まれ、日本のみならず、南米やパリ、スペインなどを渡り歩いては絵を描き続けた洋画家、鴨居玲。今年没後30年です。

出品は資料含めて約100点。デッサンを除くと、基本的には時系列に鴨居の画業を辿っています。

始まりは二十歳頃の自画像でした。こちらの気配を伺うような視線は、何やら人を捉えて離さないものがあります。

ともかく鴨居というと酔っぱらいや老婆のモチーフが有名ですが、初期の画風は意外と多様です。師の洋画家、宮本三郎に影響された「婦人像」や、矩形の並ぶ地平に頭部が浮かぶという、まるでシュルレアリスム絵画を見るかのような「月と男」など、後の展開からは連想もし得ない作品を描いています。

またガッシュやパステルを用いるなど、素材に変化を加えているのもポイントです。「蠢く」の激しい筆致はさもアクションペインティングのよう。時には抽象画を描きながら自己の画風を探っていました。

鴨居が画家として一つの成功を得たのが「静止した刻」。1969年に安井賞を受賞した作品です。

「静止した刻」 1968年 東京国立近代美術館

サイコロを転がしては遊ぶ男たち。賭けごとでしょうか。年老いた彼らは身振りを交えてはやりとりしています。サイコロの落ちる瞬間、まさにその刻を捉えたのでしょう。右奥はストーブです。そして左には深い霧の立ち込めたような白が広がっています。

本作の別バージョンもあわせて展示されていました。こちらにはストーブはありません。また「りんご」ではりんごの皮を剥く人物を描いています。手は皺くちゃで年季が入っています。ただ不思議と表情は恍惚としていました。

1971年、鴨居はスペインに渡ります。そしてこの頃に画業の「絶頂期」(キャプションより)を迎えたそうです。

「おっかさん」 1973年 個人蔵

ここで画風を特徴付ける酔っぱらい、老婆、傷を負った軍人などのモチーフを獲得しました。

「私の村の酔っぱらい」はどうでしょうか。大きく反り返っては歩く男の姿。まさしく酔っぱらい、眠くて欠伸をしているのか、それとも気分良く歌っているのか、大口を開けています。暗がりの色彩、絵具の塗りこまれた画肌は重く、ともすると暗鬱に見えますが、男の表情自体は酒の力もあってか楽し気で、機嫌よく軽やかなステップを踏んでいるようにも映ります。

「おばあさん」ではモデルとなった女性の写真も出ていました。深い皺を露わにした老婆。キャプションには伎楽面とも記載がありましたが、確かにそうした形相にも見えます。

ただモデルの写真と比較すると一目瞭然、何も鴨居のデフォルメではありません。

と言うのも良く似ているのです。写実的とするには語弊があるやもしれませんが、年齢を重ねた人間の姿を有り体に捉えていることがわかります。

鴨居はこうしたモデルをスペインやイタリアなどで見つけては描いたそうですが、再び酔っぱらい捉えた表題作、「踊り候え」など、劇的ながらも、対象の深くの心情をも抉り出すかのような姿勢は、人の可笑しみやら微笑ましさまでも表していてはいないでしょうか。必ずしも暗部のみを取り出しているわけではありません。

「教会」 1976年 ひろしま美術館

教会を描いた何点かの作品に目が留まりました。鴨居が画風を確立してからは珍しい建物のみを捉えたもの。教会は荒野の中でぽつんと建ち、次第に傾き、さらには宙に浮いていきます。彼は一体、教会に何を見ていたのでしょうか。

1977年に帰国、神戸にアトリエを構えた鴨居ですが、もはやスペインで見た酔っぱらいも老婆もここにはいません。だからなのでしょうか。新たな画題を探すのに大いに苦労したそうです。

裸婦像に取り組みます。それが2点の「ETUDE」です。ともに画家は出来に納得しなかったそうですが、実に優美で、細かな線描は肉体の質感も巧みに表現しています。

結果的には自画像に立ち戻りました。それは何れも口を半開きにしては、どこか人生を達観、乃至は諦念にとらわれては佇んでいるような「出を待つ(道化師)」や「勲章」、そして「ミスターXの来た日 1982.2.17」などに結実します。

ちなみにミスターXとは心臓発作を起こした時に現れた人物なのだそうです。もちろん錯覚でしょう。睡眠薬をウイスキーで飲んだとも伝えられる鴨居。晩年は相当に健康を害していたそうです。

「1982年 私」 1982年 石川県立美術館

一際目を引くのが「1982年2月3日 私」でした。他と比べてもかなり大きなサイズの作品、中央には白いキャンバス、その前に画家自身が座っています。口をぼんやり開けては、途方に暮れたような表情が印象的です。もちろん筆は全く進んでいません。

周囲を囲むのは酔っぱらいや老人たち、鴨居がこれまでに描き続けた人物です。クールベの「画家のアトリエ」を彷彿させるものの、もはや「描けない」ということを宣言したような一枚。実際にも鴨居は自らの手で命を断ってします。その激しい悩みと苦しみ、容易には想像もつきません。

「勲章」 1985年 笠間日動美術館

絶筆の「自画像」が油彩の展示のラストに控えていました。以降、画家の用いた絵筆などの遺品、そしてデッサンと続きます。鴨居は1枚の絵を完成させるのに100枚のデッサンを描いたとも言われているそうです。このデッサンの線が思いがけないほど生き生きしていました。

鴨居玲、根強い人気のある画家と言えるかもしれません。没後、ほぼ5年間隔にて回顧展が開催されています。

今回の展示は東京では25年ぶりとありますが、つい隣の横浜では5年前にそごう美術館で回顧展もありました。ゆえに必ずしも見る機会の少ない画家とは言えません。

[没後30年 鴨居玲展 踊り候え 巡回予定]

北海道立函館美術館:2015年7月26日(日)~9月6日(日)

石川県立美術館:9月12日(土)~10月25日(日)

伊丹市立美術館:10月31日(土)~12月23日(水)

しかしながら今度は何か異様な迫力がさらに増しているようにも見えました。何故でしょうか。ひょっとすると、特に階下、レンガ壁の展示室に鴨居の作品が驚くほど良く似合っているからかもしれません。

「鴨居玲 死を見つめる男/講談社」

「鴨居玲 死を見つめる男/講談社」

ステーションギャラリーという個性的な場所の力を借りての鴨居の回顧展。私もそごう美術館以来の展示でしたが、改めて作品の放つ不思議な魔力に吸い込まれるものを感じました。

7月20日まで開催されています。

「北陸新幹線開業記念 没後30年 鴨居玲展 踊り候え」 東京ステーションギャラリー

会期:5月30日(土)~7月20日(月・祝)

休館:月曜日。但し7/20は開館。

料金:一般900円、高校・大学生700円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は100円引。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

「没後30年 鴨居玲展 踊り候え」

5/30-7/20

東京ステーションギャラリーで開催中の「没後30年 鴨居玲展 踊り候え」を見てきました。

1928年に金沢で生まれ、日本のみならず、南米やパリ、スペインなどを渡り歩いては絵を描き続けた洋画家、鴨居玲。今年没後30年です。

出品は資料含めて約100点。デッサンを除くと、基本的には時系列に鴨居の画業を辿っています。

始まりは二十歳頃の自画像でした。こちらの気配を伺うような視線は、何やら人を捉えて離さないものがあります。

ともかく鴨居というと酔っぱらいや老婆のモチーフが有名ですが、初期の画風は意外と多様です。師の洋画家、宮本三郎に影響された「婦人像」や、矩形の並ぶ地平に頭部が浮かぶという、まるでシュルレアリスム絵画を見るかのような「月と男」など、後の展開からは連想もし得ない作品を描いています。

またガッシュやパステルを用いるなど、素材に変化を加えているのもポイントです。「蠢く」の激しい筆致はさもアクションペインティングのよう。時には抽象画を描きながら自己の画風を探っていました。

鴨居が画家として一つの成功を得たのが「静止した刻」。1969年に安井賞を受賞した作品です。

「静止した刻」 1968年 東京国立近代美術館

サイコロを転がしては遊ぶ男たち。賭けごとでしょうか。年老いた彼らは身振りを交えてはやりとりしています。サイコロの落ちる瞬間、まさにその刻を捉えたのでしょう。右奥はストーブです。そして左には深い霧の立ち込めたような白が広がっています。

本作の別バージョンもあわせて展示されていました。こちらにはストーブはありません。また「りんご」ではりんごの皮を剥く人物を描いています。手は皺くちゃで年季が入っています。ただ不思議と表情は恍惚としていました。

1971年、鴨居はスペインに渡ります。そしてこの頃に画業の「絶頂期」(キャプションより)を迎えたそうです。

「おっかさん」 1973年 個人蔵

ここで画風を特徴付ける酔っぱらい、老婆、傷を負った軍人などのモチーフを獲得しました。

「私の村の酔っぱらい」はどうでしょうか。大きく反り返っては歩く男の姿。まさしく酔っぱらい、眠くて欠伸をしているのか、それとも気分良く歌っているのか、大口を開けています。暗がりの色彩、絵具の塗りこまれた画肌は重く、ともすると暗鬱に見えますが、男の表情自体は酒の力もあってか楽し気で、機嫌よく軽やかなステップを踏んでいるようにも映ります。

「おばあさん」ではモデルとなった女性の写真も出ていました。深い皺を露わにした老婆。キャプションには伎楽面とも記載がありましたが、確かにそうした形相にも見えます。

ただモデルの写真と比較すると一目瞭然、何も鴨居のデフォルメではありません。

と言うのも良く似ているのです。写実的とするには語弊があるやもしれませんが、年齢を重ねた人間の姿を有り体に捉えていることがわかります。

鴨居はこうしたモデルをスペインやイタリアなどで見つけては描いたそうですが、再び酔っぱらい捉えた表題作、「踊り候え」など、劇的ながらも、対象の深くの心情をも抉り出すかのような姿勢は、人の可笑しみやら微笑ましさまでも表していてはいないでしょうか。必ずしも暗部のみを取り出しているわけではありません。

「教会」 1976年 ひろしま美術館

教会を描いた何点かの作品に目が留まりました。鴨居が画風を確立してからは珍しい建物のみを捉えたもの。教会は荒野の中でぽつんと建ち、次第に傾き、さらには宙に浮いていきます。彼は一体、教会に何を見ていたのでしょうか。

1977年に帰国、神戸にアトリエを構えた鴨居ですが、もはやスペインで見た酔っぱらいも老婆もここにはいません。だからなのでしょうか。新たな画題を探すのに大いに苦労したそうです。

裸婦像に取り組みます。それが2点の「ETUDE」です。ともに画家は出来に納得しなかったそうですが、実に優美で、細かな線描は肉体の質感も巧みに表現しています。

結果的には自画像に立ち戻りました。それは何れも口を半開きにしては、どこか人生を達観、乃至は諦念にとらわれては佇んでいるような「出を待つ(道化師)」や「勲章」、そして「ミスターXの来た日 1982.2.17」などに結実します。

ちなみにミスターXとは心臓発作を起こした時に現れた人物なのだそうです。もちろん錯覚でしょう。睡眠薬をウイスキーで飲んだとも伝えられる鴨居。晩年は相当に健康を害していたそうです。

「1982年 私」 1982年 石川県立美術館

一際目を引くのが「1982年2月3日 私」でした。他と比べてもかなり大きなサイズの作品、中央には白いキャンバス、その前に画家自身が座っています。口をぼんやり開けては、途方に暮れたような表情が印象的です。もちろん筆は全く進んでいません。

周囲を囲むのは酔っぱらいや老人たち、鴨居がこれまでに描き続けた人物です。クールベの「画家のアトリエ」を彷彿させるものの、もはや「描けない」ということを宣言したような一枚。実際にも鴨居は自らの手で命を断ってします。その激しい悩みと苦しみ、容易には想像もつきません。

「勲章」 1985年 笠間日動美術館

絶筆の「自画像」が油彩の展示のラストに控えていました。以降、画家の用いた絵筆などの遺品、そしてデッサンと続きます。鴨居は1枚の絵を完成させるのに100枚のデッサンを描いたとも言われているそうです。このデッサンの線が思いがけないほど生き生きしていました。

鴨居玲、根強い人気のある画家と言えるかもしれません。没後、ほぼ5年間隔にて回顧展が開催されています。

今回の展示は東京では25年ぶりとありますが、つい隣の横浜では5年前にそごう美術館で回顧展もありました。ゆえに必ずしも見る機会の少ない画家とは言えません。

[没後30年 鴨居玲展 踊り候え 巡回予定]

北海道立函館美術館:2015年7月26日(日)~9月6日(日)

石川県立美術館:9月12日(土)~10月25日(日)

伊丹市立美術館:10月31日(土)~12月23日(水)

しかしながら今度は何か異様な迫力がさらに増しているようにも見えました。何故でしょうか。ひょっとすると、特に階下、レンガ壁の展示室に鴨居の作品が驚くほど良く似合っているからかもしれません。

「鴨居玲 死を見つめる男/講談社」

「鴨居玲 死を見つめる男/講談社」ステーションギャラリーという個性的な場所の力を借りての鴨居の回顧展。私もそごう美術館以来の展示でしたが、改めて作品の放つ不思議な魔力に吸い込まれるものを感じました。

7月20日まで開催されています。

「北陸新幹線開業記念 没後30年 鴨居玲展 踊り候え」 東京ステーションギャラリー

会期:5月30日(土)~7月20日(月・祝)

休館:月曜日。但し7/20は開館。

料金:一般900円、高校・大学生700円、中学生以下無料。

*20名以上の団体は100円引。

時間:10:00~18:00。毎週金曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで

住所:千代田区丸の内1-9-1

交通:JR線東京駅丸の内北口改札前。(東京駅丸の内駅舎内)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )