都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

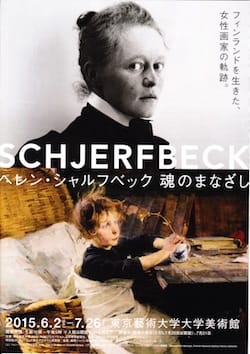

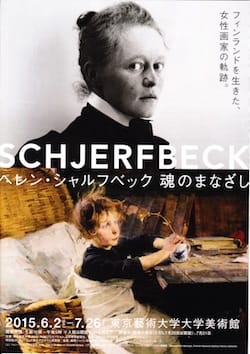

「ヘレン・シャルフベック展」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」

6/2-7/26

東京藝術大学大学美術館で開催中の「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」を見てきました。

これほど画家の描いた「自画像」に後ろ髪を引かれる展覧会も滅多にないかもしれません。

名はヘレン・シャルフベック(1862-1946)。ヘルシンキに生まれたフィンランドの画家です。3歳の時に事故で足を不自由にするも、11歳で絵の才能を見出され、18歳には奨学金でパリに渡ります。そこでマネ、セザンヌ、ホイッスラーなどの影響を受けました。

「少女の頭部」 1886年 油彩・板

フィンランド国立アテネウム美術館

展示は基本的に時系列です。シャルフベックの生き様を作品とともに追いかけています。

パリ行きの奨学金を得ることになったのが「雪の中の負傷兵」です。デビュー作と言ってよいでしょう。雪原に手足を伸ばしては身体を休める兵士の姿を描いています。時に荒々しい筆致はクールベのようです。早くから発揮された画家としての才能を見て取ることも出来ます。

「妹に食事を与える少年」はパリ滞在時に制作されました。いわゆるレアリスムのスタイル。コローの初期の作風を連想させはしないでしょうか。男の子が女の子にスープを飲ませようとしています。靴は木靴、中には藁が入っていました。かなり貧しい家なのかもしれません。しかしながらどこか穏やかな時間が流れているようにも見えます。画家によるモデルへの温かい視線を感じ取れるような作品でもありました。

フランスの後にはイギリスにも滞在します。そこで描かれたのが「快復期」です。アイヴズの少女をモデルにした作品、まさに病み上がりでしょうか。表情は定まらず、視線も虚ろな女の子。ついさっきまで床に伏せていたのかもしれません。髪の毛は乱れています。そして大きな椅子に腰掛けては、陶器の上の植物に見やっていました。これは結果的にシャルフベックを世に知らしめた代表作となります。翌年、1889年のパリ万博での銅賞の栄誉に輝きました。

「洗濯干し」 1883年 油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

シャルフベック、常に変化を志向していたのでしょうか。画風は必ずしも一定しません。時が経つ毎にスタイルを変えています。

最初の変化の切っ掛けはフィンランドへの帰国です。ヘルシンキからやや離れたヒュヴィンカーという町に母と移り住みました。

解説では「フランス美術の影響」とありましたが、どうでしょうか。それだけではないかもしれません。例えば「鎧を着た少年」はバーン=ジョーンズを思わせる面もあります。また「断片」では画肌にフレスコ画のような質感を取り込んでいます。言わば実験的な取り組みです。それに「古い醸造所」はやや抽象的な構成をとっています。さらに「サーカスの少女」の甘美なスタイルはローランサン風です。素早い線で女性を象った「モダン・スクールガール」はスーチンを見るようでもあります。

その中でも明らかに特定の画家に影響を受けたと思われる作品に目が止まりました。それが「お針子(働く女性)」です。

「お針子(働く女性)」 1905年 油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

木の椅子に腰掛けては手を前に組みながら目を瞑る女性。疲れを癒すのか、軽く眠っているようにも見えます。背景は一面のグレー、そして特徴的な横からの視点。明らかではないでしょうか。つまりホイッスラーです。かの「灰色と黒のアレンジメント」に対をなすような構図と画題ではありませんか。当時、ホイッスラーはヨーロッパの画壇でも注目の的だったそうです。シャルフベックも大いに触発されたに違いありません。

「諸島から来た女性」 1929年 油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

自らの心象を写すかのような自画像をシャルフベックは約40枚ほど残しています。また画家は身近な人物を好んでは肖像画に描きとめました。

うち「エイナル・ロイター」はシャルフベックを語る上でも重要な作品です。元々、ロイターは画家仲間の一人。19歳年下ながら、作品を大いに評価します。熱の入りようはシャルフベックの伝記を執筆するほどだったそうです。

そのロイターにシャルフベックは恋心を抱きます。しかし間もなく叶わぬ恋だと気がつきました。ようはロイターは別の女性と婚約してしまうのです。「ロマの女」はその頃の彼女のや心境を表した一枚です。手で頭を抱えては悲嘆にくれています。激しい身振りです。もはや顔の表情すら伺うことも出来ません。

さらにシャルフベックは「未完成の自画像」において、顔にナイフで切り込みを入れるという行為に出ました。言わば絵画上での自傷行為とも呼べるのではないでしょうか。実際にも画家は失恋のあまり、二ヶ月間も通院生活を送ったそうです。ロイターとの失恋がシャルフベックの制作にも影響を与えたに相違ありません。

1923年に母を亡くしたシャルフベックは、体調の優れない中、リゾート地のタンミサーリに居を移します。画家は孤独でした。ここにはかつて好んで描いた肖像画のモデルもいません。

制作として行き詰まりを見せていたのでしょうか。この頃、出入りしていた画商の提案によって、シャルフベックは旧作のリメイク、つまり作品の再解釈を試み始めます。

「パン屋」と題された2点の絵画はどうでしょうか。一枚は1887年、まだ20代半ばの作品、パン屋の店内を具象的に描いています。そしてもう一枚がその50年以上後に描かれたものです。構図こそ似ているものの、具象とは大きく異なっています。ようは抽象性が増しているわけです。

「天使断片 (エル・グレコによる)」 1928年 テンペラ・油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

さらにグレコにも感化されます。「天使断片」における恍惚とした女性の姿はまさしくグレコを連想させるもの。素材にはテンペラも用いていますが、塗りは薄く、衣服などは断片的。言わば明瞭に描いていません。シャルフベック独自の感性も伺えます。

ちなみに画家はグレコの本物を一枚も見たことがなかったそうです。おそらくは画集なり挿絵から見ては描いていたグレコ風の作品。再解釈は何も旧作のレプリカではありません。画家が晩年になって改めてどのように自作を見つめ直したのか。相互を比較することで浮き上がってくるものも少なくありませんでした。

シャルフベックが亡くなったのは第2次大戦後の1946年のことです。83歳にて生涯を終えます。そしてこの最晩年の自画像こそ一つのハイライトとしても過言ではありません。

1944年からスウェーデンのホテルで療養生活に入ります。おそらくは必ずしも広くない一室。そこでシャルフベックは何を見やったのでしょうか。それが鏡なりを通して写し出された自らの顔、自画像であったということかもしれません。

「自画像、光と影」 1945年 油彩・カンヴァス

ユレンベリ美術館

「正面を向いた自画像」では老いて頬のこけた姿を何ら包み隠さずに描いています。さらに「自画像、光と影」はもはや幻影のようです。光や色に溶けて消えゆくような自らの姿を何とかキャンバスにつなぎ止めています。

「黒いりんごのある静物」 1944年 油彩・カンヴァス

ディドリクセン美術館

ホテルにあったのでしょうか。腐ったリンゴをモチーフにしているのには驚きました。「黒いリンゴのある静物」です。色は時に輪郭線をはみ出しては互いに混じり合っています。初めは黒く丸い物体が何かわかりませんでした。ずばりこれが腐ったリンゴです。きっと鼻をつくような臭いを放っていたことでしょう。その感覚までが作品から伝わってきます。

作品は全部で84点。これほどまとまった数でシャルフベックを見られる機会はおそらく今後も当面ありません。

「ヘレン・シャルフベック 魂のまなざし/求龍堂」

「ヘレン・シャルフベック 魂のまなざし/求龍堂」

その意味でも一期一会の展覧会と呼んで差し支えないのではないでしょうか。例え頬はこけようとも、眼差しには強い意思をも感じるヘレン・シャルフベック。率直なところ、初めは名前すら知りませんでしたが、展覧会を見終えると、心を大いに引き付けられていたことに気がつきました。

[ヘレン・シャルフベック展 巡回予定]

宮城県美術館:8月6日(木)~10月12日(月・祝)

奥田元宋・小由女美術館:10月30日(金)~2016年1月3日(日)

神奈川県立近代美術館葉山館:2016年1月10日(日)~3月27日(日)

7月26日まで開催されています。まずはおすすめします。

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」 東京藝術大学大学美術館

会期:5月2日(火)~7月26日(日)

休館:月曜日。但し7/20(月)は開館。翌21日(火)は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」

6/2-7/26

東京藝術大学大学美術館で開催中の「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」を見てきました。

これほど画家の描いた「自画像」に後ろ髪を引かれる展覧会も滅多にないかもしれません。

名はヘレン・シャルフベック(1862-1946)。ヘルシンキに生まれたフィンランドの画家です。3歳の時に事故で足を不自由にするも、11歳で絵の才能を見出され、18歳には奨学金でパリに渡ります。そこでマネ、セザンヌ、ホイッスラーなどの影響を受けました。

「少女の頭部」 1886年 油彩・板

フィンランド国立アテネウム美術館

展示は基本的に時系列です。シャルフベックの生き様を作品とともに追いかけています。

パリ行きの奨学金を得ることになったのが「雪の中の負傷兵」です。デビュー作と言ってよいでしょう。雪原に手足を伸ばしては身体を休める兵士の姿を描いています。時に荒々しい筆致はクールベのようです。早くから発揮された画家としての才能を見て取ることも出来ます。

「妹に食事を与える少年」はパリ滞在時に制作されました。いわゆるレアリスムのスタイル。コローの初期の作風を連想させはしないでしょうか。男の子が女の子にスープを飲ませようとしています。靴は木靴、中には藁が入っていました。かなり貧しい家なのかもしれません。しかしながらどこか穏やかな時間が流れているようにも見えます。画家によるモデルへの温かい視線を感じ取れるような作品でもありました。

フランスの後にはイギリスにも滞在します。そこで描かれたのが「快復期」です。アイヴズの少女をモデルにした作品、まさに病み上がりでしょうか。表情は定まらず、視線も虚ろな女の子。ついさっきまで床に伏せていたのかもしれません。髪の毛は乱れています。そして大きな椅子に腰掛けては、陶器の上の植物に見やっていました。これは結果的にシャルフベックを世に知らしめた代表作となります。翌年、1889年のパリ万博での銅賞の栄誉に輝きました。

「洗濯干し」 1883年 油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

シャルフベック、常に変化を志向していたのでしょうか。画風は必ずしも一定しません。時が経つ毎にスタイルを変えています。

最初の変化の切っ掛けはフィンランドへの帰国です。ヘルシンキからやや離れたヒュヴィンカーという町に母と移り住みました。

解説では「フランス美術の影響」とありましたが、どうでしょうか。それだけではないかもしれません。例えば「鎧を着た少年」はバーン=ジョーンズを思わせる面もあります。また「断片」では画肌にフレスコ画のような質感を取り込んでいます。言わば実験的な取り組みです。それに「古い醸造所」はやや抽象的な構成をとっています。さらに「サーカスの少女」の甘美なスタイルはローランサン風です。素早い線で女性を象った「モダン・スクールガール」はスーチンを見るようでもあります。

その中でも明らかに特定の画家に影響を受けたと思われる作品に目が止まりました。それが「お針子(働く女性)」です。

「お針子(働く女性)」 1905年 油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

木の椅子に腰掛けては手を前に組みながら目を瞑る女性。疲れを癒すのか、軽く眠っているようにも見えます。背景は一面のグレー、そして特徴的な横からの視点。明らかではないでしょうか。つまりホイッスラーです。かの「灰色と黒のアレンジメント」に対をなすような構図と画題ではありませんか。当時、ホイッスラーはヨーロッパの画壇でも注目の的だったそうです。シャルフベックも大いに触発されたに違いありません。

「諸島から来た女性」 1929年 油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

自らの心象を写すかのような自画像をシャルフベックは約40枚ほど残しています。また画家は身近な人物を好んでは肖像画に描きとめました。

うち「エイナル・ロイター」はシャルフベックを語る上でも重要な作品です。元々、ロイターは画家仲間の一人。19歳年下ながら、作品を大いに評価します。熱の入りようはシャルフベックの伝記を執筆するほどだったそうです。

そのロイターにシャルフベックは恋心を抱きます。しかし間もなく叶わぬ恋だと気がつきました。ようはロイターは別の女性と婚約してしまうのです。「ロマの女」はその頃の彼女のや心境を表した一枚です。手で頭を抱えては悲嘆にくれています。激しい身振りです。もはや顔の表情すら伺うことも出来ません。

さらにシャルフベックは「未完成の自画像」において、顔にナイフで切り込みを入れるという行為に出ました。言わば絵画上での自傷行為とも呼べるのではないでしょうか。実際にも画家は失恋のあまり、二ヶ月間も通院生活を送ったそうです。ロイターとの失恋がシャルフベックの制作にも影響を与えたに相違ありません。

1923年に母を亡くしたシャルフベックは、体調の優れない中、リゾート地のタンミサーリに居を移します。画家は孤独でした。ここにはかつて好んで描いた肖像画のモデルもいません。

制作として行き詰まりを見せていたのでしょうか。この頃、出入りしていた画商の提案によって、シャルフベックは旧作のリメイク、つまり作品の再解釈を試み始めます。

「パン屋」と題された2点の絵画はどうでしょうか。一枚は1887年、まだ20代半ばの作品、パン屋の店内を具象的に描いています。そしてもう一枚がその50年以上後に描かれたものです。構図こそ似ているものの、具象とは大きく異なっています。ようは抽象性が増しているわけです。

「天使断片 (エル・グレコによる)」 1928年 テンペラ・油彩・カンヴァス

フィンランド国立アテネウム美術館

さらにグレコにも感化されます。「天使断片」における恍惚とした女性の姿はまさしくグレコを連想させるもの。素材にはテンペラも用いていますが、塗りは薄く、衣服などは断片的。言わば明瞭に描いていません。シャルフベック独自の感性も伺えます。

ちなみに画家はグレコの本物を一枚も見たことがなかったそうです。おそらくは画集なり挿絵から見ては描いていたグレコ風の作品。再解釈は何も旧作のレプリカではありません。画家が晩年になって改めてどのように自作を見つめ直したのか。相互を比較することで浮き上がってくるものも少なくありませんでした。

シャルフベックが亡くなったのは第2次大戦後の1946年のことです。83歳にて生涯を終えます。そしてこの最晩年の自画像こそ一つのハイライトとしても過言ではありません。

1944年からスウェーデンのホテルで療養生活に入ります。おそらくは必ずしも広くない一室。そこでシャルフベックは何を見やったのでしょうか。それが鏡なりを通して写し出された自らの顔、自画像であったということかもしれません。

「自画像、光と影」 1945年 油彩・カンヴァス

ユレンベリ美術館

「正面を向いた自画像」では老いて頬のこけた姿を何ら包み隠さずに描いています。さらに「自画像、光と影」はもはや幻影のようです。光や色に溶けて消えゆくような自らの姿を何とかキャンバスにつなぎ止めています。

「黒いりんごのある静物」 1944年 油彩・カンヴァス

ディドリクセン美術館

ホテルにあったのでしょうか。腐ったリンゴをモチーフにしているのには驚きました。「黒いリンゴのある静物」です。色は時に輪郭線をはみ出しては互いに混じり合っています。初めは黒く丸い物体が何かわかりませんでした。ずばりこれが腐ったリンゴです。きっと鼻をつくような臭いを放っていたことでしょう。その感覚までが作品から伝わってきます。

作品は全部で84点。これほどまとまった数でシャルフベックを見られる機会はおそらく今後も当面ありません。

「ヘレン・シャルフベック 魂のまなざし/求龍堂」

「ヘレン・シャルフベック 魂のまなざし/求龍堂」その意味でも一期一会の展覧会と呼んで差し支えないのではないでしょうか。例え頬はこけようとも、眼差しには強い意思をも感じるヘレン・シャルフベック。率直なところ、初めは名前すら知りませんでしたが、展覧会を見終えると、心を大いに引き付けられていたことに気がつきました。

[ヘレン・シャルフベック展 巡回予定]

宮城県美術館:8月6日(木)~10月12日(月・祝)

奥田元宋・小由女美術館:10月30日(金)~2016年1月3日(日)

神奈川県立近代美術館葉山館:2016年1月10日(日)~3月27日(日)

7月26日まで開催されています。まずはおすすめします。

「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」 東京藝術大学大学美術館

会期:5月2日(火)~7月26日(日)

休館:月曜日。但し7/20(月)は開館。翌21日(火)は休館。

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1500(1200)円、高校・大学生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園12-8

交通:JR線上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分。京成上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )