都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館

MOA美術館

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」

2/5~3/14

MOA美術館で開催中の「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」の特別内覧会に参加してきました。

約11ヶ月の改修工事を終えたMOA美術館が、2月5日にリニューアルオープンしました。

展示スペースの設計は新素材研究所。杉本博司と榊田倫之によって設立された建築事務所です。「古いものがもっともあたらしい」をコンセプトに、屋久杉や黒漆喰、ほか真鍮など、主に日本の伝統的な素材を利用した空間に生まれ変わりました。

エントランスのドアからして圧巻です。高さは4メートル。漆喰でした。手がけたのは人間国宝の室瀬和美です。この扉を杉本は「ロスコの絵画にも、東大寺の根来にも似て、そのどちらでもない。」と称しています。確かに独特の揺らぎのある表面は根来のようにも見えなくはありません。

反面、外から向けばまるでモノリスのように立ちはだかります。これほど存在感のあるドアをほかに知りません。

次いでメインロビーです。以前より明るく感じられるのではないでしょうか。白を基調とした内装です。熱海の海を一望出来るロケーションこそ変わりませんが、よりロビーが光で満たされているように感じられました。

展示室へのアプローチです。全てが一新、床は敷瓦です。あえて古い時代の技法で焼かれました。だからでしょうか。色は疎らです。既に古色を帯びているように見えます。踏んだ感覚も一枚一枚で僅かに異なっていました。

最初の展示室です。お分かりいただけるでしょうか。中央に何と壁が築かれています。これも漆喰です。黒にややグレーが混じります。江戸黒とも呼ばれているそうです。質感にはムラがあり、均一ではありません。表面はざらついています。さらに下部にレンガがはめ込まれていました。高さは4メートルを超えます。空間を完全に二分していました。

重要文化財「雪月花図」 勝川春章 江戸時代 18世紀

それにしても何故に壁が作られたのでしょうか。展示ケースを見て驚きました。映り込みがほぼありません。皆無と言っても良いでしょう。結論からすれば漆喰の壁の効果です。ケースの背後に壁を置くことで、一切の光源をシャットアウト。映り込みを限りなく防いでいます。

ガラス自体も低反射の特別仕様です。いわゆるつなぎ目のスリットがなければ、すぐにはガラスがあることすら分かりません。

「柳橋図屏風」 桃山時代 17世紀

露出展示の試みもあります。うち1つが「柳橋図屏風」です。右隻より左隻へと大きな橋が架かっています。柳橋とは宇治橋を意味するそうです。時は桃山。柳がさも触手を伸ばすかのように枝を振り乱しています。なおケースの有無を問わず、写真は全て手持ちのスマートフォンで撮影しましたが、画像だけではどちらにガラスがあるのか見分けるのが難しいかもしれません。そのくらいガラスの映り込みが少ないわけです。

重要文化財「樵夫蒔絵硯箱」 伝本阿弥光悦 桃山〜江戸時代 17世紀

展示の設えにも注目です。至る所で屋久杉や吉野檜などの木材が使われているのが特徴です。中には奈良時代に由来する當麻寺の古材もありました。キャプションも木製のトレーの上に設置。展示ケース全体を床(とこ)にイメージしています。

国宝「紅白梅図屏風」 尾形光琳 江戸時代 18世紀

恒例の「紅白梅図屏風」もお出ましです。こちらはケース入り。とはいえ、この作品のために作られたケースです。よってガラスのスリットが屏風に重ならないように設計されています。

さて作品の足元にも目を向けてみましょう。一見すると畳敷きです。むしろ畳にしか見えません。私も畳と信じて疑いませんでした。

実のところ紙で畳を模した展示台でした。しかも一段高くなっているのは免震装置を兼ねているからです。あくまでも主役は作品です。作品保護のために最新の技術が用いられています。

陶芸などの立体展示も見事でした。伊万里や鍋島などの優品がずらり。いずれも個々の独立した免震台の上に置かれています。天糸は一切ありませんでした。

重要文化財「色絵桃花文皿」 江戸時代 17世紀末〜18世紀初期

特に惹かれたのが「色絵桃花文皿」です。葉のついた桃が3つ。白い花をつけた桃の枝と共に描かれています。赤い桃の表面はやや毛羽立っています。無数の点描です。極めて精緻です。いかにも鍋島らしい格調の高い一枚ではないでしょうか。

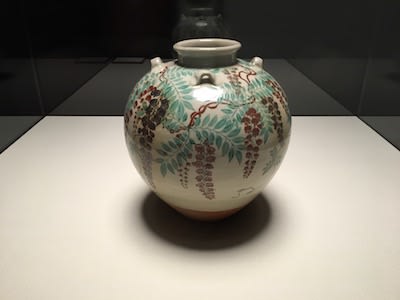

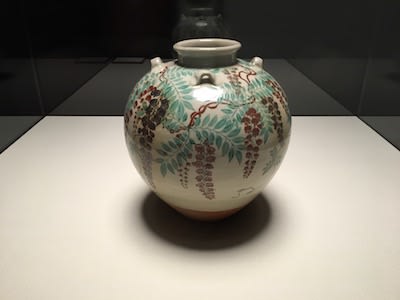

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

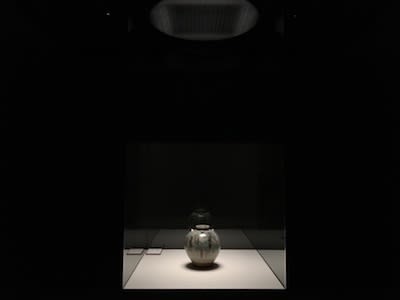

杉本のこだわりが顕著に表れているのが「色絵藤花文茶壺」の展示でした。突如、現れるのは黒いボックスです。もちろん先の壁と同様の黒漆喰仕上げです。開口部は2箇所。名付けて特別室です。その中にただ1点、これまた特別に作られたケースの中に「色絵藤花文茶壺」が収められています。

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

ケースは巨大です。天井の付近にまで達しています。照明は上部のみ。柔らかな光が降り注いでいます。例えれば月明かりでしょうか。最下部からの小さなスポットライトは一切ありません。藤壺は光で包まれていました。

展示環境の進化とともに、くっきりと作品の際立つ展示は、ほかの美術館でも見る機会が増えました。しかしMOAのリニューアルではあくまでも作品のありのままの美しさを引き出そうとしています。確かに造りや照明は凝ってはいるものの、過剰なまでに演出することはありません。

リニューアル前よりも空間に余裕を持たせた結果、出品点数自体は減ったようです。それでも80点。ラストを飾るのは杉本の「海景」から熱海の海をテーマにした連作でした。所蔵の仏教美術とのコラボレーションした映像も展示されています。

さらに館内の階段部分などの細かな仕上げも変化。真鍮を用いています。空間デザインは細部にまで及びます。展示室だけに留まりません。

ミュージアムショップ、カフェほか、サインシステムも一新しました。ショップのデザインも新素材研究所です。ポストカードなどのオリジナルグッズから、伝統工芸作家による器などの限定商品が販売されます。

最後に写真の情報です。リニューアル以降は原則、コレクションであればどなたでも自由に撮影が出来るようになりました。(杉本作品は不可。)但し露出展示にはセンサーがあり、近づきすぎると警報音が鳴ります。ご注意ください。

エントランスから本館へ向かう途中の「円形ホール」には、巨大な万華鏡のインスタレーションも設置されました。手がけたのは依田満・百合子です。世界最大の万華鏡の祭典で2年連続グランプリを受賞した世界的な万華鏡作家でもあります。

熱海は既に梅の見頃を迎えています。恒例の「紅白梅図屏風」だけでなく、選りすぐりのコレクションを、「最高の光りと場」(美術館サイトより)で見せようとする「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」。多くの方で賑わうのではないでしょうか。

3月14日まで開催されています。まずはおすすめします。

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館(@moa_museum)

会期:2月5日(日)~3月14日(火)

休館:会期中無休。

時間:9:30~16:30 *入館は16時まで。

料金:一般1600(1300)円、65歳以上1400円、大学・高校生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は10名以上の団体料金。

住所:静岡県熱海市桃山町26-2

交通:JR線熱海駅8番乗り場より伊豆東海バスMOA美術館行にて終点下車。熱海駅よりタクシー5分。

注)写真は特別内覧会の際に美術館の許可を得て撮影したものです。

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」

2/5~3/14

MOA美術館で開催中の「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」の特別内覧会に参加してきました。

約11ヶ月の改修工事を終えたMOA美術館が、2月5日にリニューアルオープンしました。

展示スペースの設計は新素材研究所。杉本博司と榊田倫之によって設立された建築事務所です。「古いものがもっともあたらしい」をコンセプトに、屋久杉や黒漆喰、ほか真鍮など、主に日本の伝統的な素材を利用した空間に生まれ変わりました。

エントランスのドアからして圧巻です。高さは4メートル。漆喰でした。手がけたのは人間国宝の室瀬和美です。この扉を杉本は「ロスコの絵画にも、東大寺の根来にも似て、そのどちらでもない。」と称しています。確かに独特の揺らぎのある表面は根来のようにも見えなくはありません。

反面、外から向けばまるでモノリスのように立ちはだかります。これほど存在感のあるドアをほかに知りません。

次いでメインロビーです。以前より明るく感じられるのではないでしょうか。白を基調とした内装です。熱海の海を一望出来るロケーションこそ変わりませんが、よりロビーが光で満たされているように感じられました。

展示室へのアプローチです。全てが一新、床は敷瓦です。あえて古い時代の技法で焼かれました。だからでしょうか。色は疎らです。既に古色を帯びているように見えます。踏んだ感覚も一枚一枚で僅かに異なっていました。

最初の展示室です。お分かりいただけるでしょうか。中央に何と壁が築かれています。これも漆喰です。黒にややグレーが混じります。江戸黒とも呼ばれているそうです。質感にはムラがあり、均一ではありません。表面はざらついています。さらに下部にレンガがはめ込まれていました。高さは4メートルを超えます。空間を完全に二分していました。

重要文化財「雪月花図」 勝川春章 江戸時代 18世紀

それにしても何故に壁が作られたのでしょうか。展示ケースを見て驚きました。映り込みがほぼありません。皆無と言っても良いでしょう。結論からすれば漆喰の壁の効果です。ケースの背後に壁を置くことで、一切の光源をシャットアウト。映り込みを限りなく防いでいます。

ガラス自体も低反射の特別仕様です。いわゆるつなぎ目のスリットがなければ、すぐにはガラスがあることすら分かりません。

「柳橋図屏風」 桃山時代 17世紀

露出展示の試みもあります。うち1つが「柳橋図屏風」です。右隻より左隻へと大きな橋が架かっています。柳橋とは宇治橋を意味するそうです。時は桃山。柳がさも触手を伸ばすかのように枝を振り乱しています。なおケースの有無を問わず、写真は全て手持ちのスマートフォンで撮影しましたが、画像だけではどちらにガラスがあるのか見分けるのが難しいかもしれません。そのくらいガラスの映り込みが少ないわけです。

重要文化財「樵夫蒔絵硯箱」 伝本阿弥光悦 桃山〜江戸時代 17世紀

展示の設えにも注目です。至る所で屋久杉や吉野檜などの木材が使われているのが特徴です。中には奈良時代に由来する當麻寺の古材もありました。キャプションも木製のトレーの上に設置。展示ケース全体を床(とこ)にイメージしています。

国宝「紅白梅図屏風」 尾形光琳 江戸時代 18世紀

恒例の「紅白梅図屏風」もお出ましです。こちらはケース入り。とはいえ、この作品のために作られたケースです。よってガラスのスリットが屏風に重ならないように設計されています。

さて作品の足元にも目を向けてみましょう。一見すると畳敷きです。むしろ畳にしか見えません。私も畳と信じて疑いませんでした。

実のところ紙で畳を模した展示台でした。しかも一段高くなっているのは免震装置を兼ねているからです。あくまでも主役は作品です。作品保護のために最新の技術が用いられています。

陶芸などの立体展示も見事でした。伊万里や鍋島などの優品がずらり。いずれも個々の独立した免震台の上に置かれています。天糸は一切ありませんでした。

重要文化財「色絵桃花文皿」 江戸時代 17世紀末〜18世紀初期

特に惹かれたのが「色絵桃花文皿」です。葉のついた桃が3つ。白い花をつけた桃の枝と共に描かれています。赤い桃の表面はやや毛羽立っています。無数の点描です。極めて精緻です。いかにも鍋島らしい格調の高い一枚ではないでしょうか。

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

杉本のこだわりが顕著に表れているのが「色絵藤花文茶壺」の展示でした。突如、現れるのは黒いボックスです。もちろん先の壁と同様の黒漆喰仕上げです。開口部は2箇所。名付けて特別室です。その中にただ1点、これまた特別に作られたケースの中に「色絵藤花文茶壺」が収められています。

国宝「色絵藤花文茶壺」 野々村仁清 江戸時代 17世紀

ケースは巨大です。天井の付近にまで達しています。照明は上部のみ。柔らかな光が降り注いでいます。例えれば月明かりでしょうか。最下部からの小さなスポットライトは一切ありません。藤壺は光で包まれていました。

展示環境の進化とともに、くっきりと作品の際立つ展示は、ほかの美術館でも見る機会が増えました。しかしMOAのリニューアルではあくまでも作品のありのままの美しさを引き出そうとしています。確かに造りや照明は凝ってはいるものの、過剰なまでに演出することはありません。

リニューアル前よりも空間に余裕を持たせた結果、出品点数自体は減ったようです。それでも80点。ラストを飾るのは杉本の「海景」から熱海の海をテーマにした連作でした。所蔵の仏教美術とのコラボレーションした映像も展示されています。

さらに館内の階段部分などの細かな仕上げも変化。真鍮を用いています。空間デザインは細部にまで及びます。展示室だけに留まりません。

ミュージアムショップ、カフェほか、サインシステムも一新しました。ショップのデザインも新素材研究所です。ポストカードなどのオリジナルグッズから、伝統工芸作家による器などの限定商品が販売されます。

最後に写真の情報です。リニューアル以降は原則、コレクションであればどなたでも自由に撮影が出来るようになりました。(杉本作品は不可。)但し露出展示にはセンサーがあり、近づきすぎると警報音が鳴ります。ご注意ください。

エントランスから本館へ向かう途中の「円形ホール」には、巨大な万華鏡のインスタレーションも設置されました。手がけたのは依田満・百合子です。世界最大の万華鏡の祭典で2年連続グランプリを受賞した世界的な万華鏡作家でもあります。

熱海は既に梅の見頃を迎えています。恒例の「紅白梅図屏風」だけでなく、選りすぐりのコレクションを、「最高の光りと場」(美術館サイトより)で見せようとする「特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」。多くの方で賑わうのではないでしょうか。

本日リニューアルオープン.リニューアル記念名品展+杉本博司「海景-ATAMI」2017.02.05[日]-2017.03.14[火]会期中ー無休.低反射高透過ガラスにより肉眼に近い状態で観賞することができます... https://t.co/Lq3cI9bNOk

— MOA美術館 (@moa_museum) 2017年2月5日

3月14日まで開催されています。まずはおすすめします。

「リニューアル記念 特別名品展+杉本博司『海景ーATAMI』」 MOA美術館(@moa_museum)

会期:2月5日(日)~3月14日(火)

休館:会期中無休。

時間:9:30~16:30 *入館は16時まで。

料金:一般1600(1300)円、65歳以上1400円、大学・高校生1000(700)円、中学生以下無料。

*( )内は10名以上の団体料金。

住所:静岡県熱海市桃山町26-2

交通:JR線熱海駅8番乗り場より伊豆東海バスMOA美術館行にて終点下車。熱海駅よりタクシー5分。

注)写真は特別内覧会の際に美術館の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )