可愛川に架かる現在の速谷橋であり、この橋の歴史をたどると明治8年(1875)に速谷神社の参道として改修され神橋という木橋が架けられていたものとみられる。

昭和5年(1930)に参道が改修され鉄筋コンクリート造の速谷橋が架けられた。昭和26年(1951)のルース台風で流出して、その後にこの橋が架けられたもので、何度か改修されて現在に至っている。架橋工事中には脇に木造の仮橋が設けられてバスやトラックが通っていたのを思い出した。

旧宮内村は明治23年(1890)隣接する村境の7ケ所に村境界石碑を建立しており、この石碑は越峠垰の旧宮内村と旧平良村境に設置されていたものである。

スポーツセンター前の峰高陸橋を架橋する時に撤去され一時近くの民家で保存されていたが、現在は旧地に近い峰高公園の第2駐車場上部の片隅に建立されている。

原地区の国道433号線の改良工事で、元JA原支店前から原公民館前までの工事が完了してから随分日にちが経過しているけれど、いまだに通行できるようになっていない。

高い所の市道は通行できるがなぜか不可解な高い位置に道路造りがなされている。公民館用地と同じ高さにすれば約2m低く出来たのであるがなぜ・・・

極楽寺本堂脇にあるコンクリートで造られた覆屋の中に、市重文の梵鐘が保存されている。

この梵鐘は江戸期廿日市の鋳物師である山田貞栄の鋳造したものである。今は全部の銘文を見ることができないけれど、銘文によると前々の鐘が賊に奪われたとあり、このような山上で重たいものを盗んでどのようにして運んだのだろうか。

七尾中学校の校門を入ってすぐに大きな楠があり、当校HPトップ写真と校内風景として駐車場の名物楠とある。

当ブログ主が在校していたころはこの場所は講堂の前庭だったところのようであり、当時の記念写真には写っておらないのでいつごろ植えられたものだろうか。

国道2号線と西広島バイパスが合流する手前の海側高台はかつて沖山といって景勝の地で、一帯には会社や銀行などの保養所があったところである。現在も生命保険会社の保養所が1ケ所残っているようである。

沖山は海に突出した岬で、岬先にはホウライ岩、カクレ岩、ヘイシ岩、ナガ岩、スヤダシなどの岩礁があって景勝の地であったようである。

現在の可愛橋で平成18年(2006)9月に新しく架け替えられたものである。

江戸時代には西国街道の河井川土橋が架けられており、長さ4間(約7.9m)の土橋であった。明治10年(1877)には国道となっているが木橋のままで、昭和4年(1929)に鉄筋コンクリートの永久橋が架けられたのである。

昨年スイカの台木を伸ばして夕顔の実が沢山出来たが、その種が畑に散らばって今年芽が出てきたので、それを育てて今年も沢山の夕顔の実が出来た。

今年は干瓢を作ってみようと挑戦してみたが、薄く削り取る機具もないので包丁での作業となり、肉厚のものとなったのだがどのような干瓢に・・・

大頭神社境内にある報国神社前に建立されている旧大野村の日清役凱旋記念碑で「征清凱旋」と刻されている。

明治29年(1896)10月に建立されたもので、従軍者の氏名が刻されている。この石碑は元桑原にあった大頭神社旧地から移されたようである。

厳島神社の回廊など各所にはかつて奉納された数多くの絵馬がかつて掲額されていたが、現在はその一部が千畳閣に掲げてある。

この絵馬は享保18年(1733)に土佐派の絵師である土佐光秀が描いた「曳馬の図」で、祭礼の行列であろうか神馬の口取り綱を左右の二人で曳いている図である。

JR前空駅前から前空団地内を通る道沿いにずらりと車が続いて駐車されており、歩道に違法駐車をしているのかと思った。

よく見るとこの道路沿いの宅地は高い位置にあり階段で上がるようになっており、道路の脇には駐車スペースが帯状に続いているのである。この道路沿いの宅地開発は景観的に問題がありそうだ。

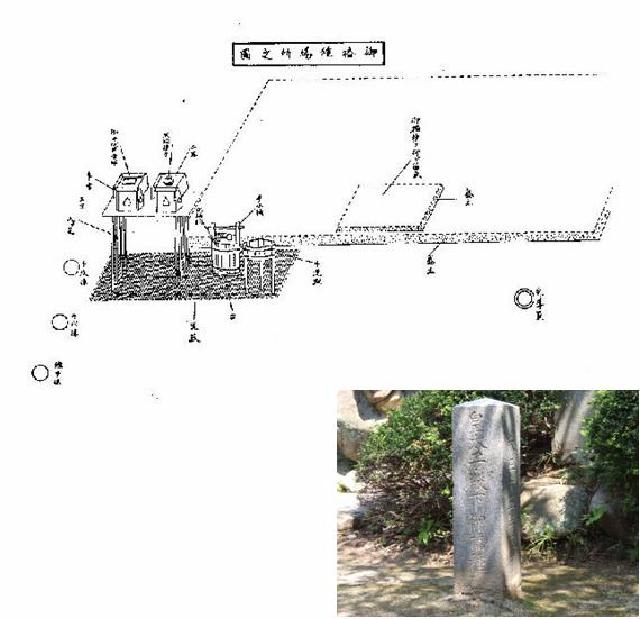

以前紹介した天神地区の「皇太子殿下御播種松」の石碑についての新資料が見つかったので紹介します。

皇太子殿下裕仁親王(後の昭和天皇)は、大正15年(1926)5月25日午前11時55分に広島県会議事堂の玄関前に図のように設けられた御播種場所で、黒松の種1升4合を播かれた。

これを育成した苗木が県下各市町村や学校などに配布されており、この松が植えられていたもののようだが何時まで存続していたのかは不明である。

宮島サービスエリアに接続する山陽自動車道の側道で、普通自動車が歩道スペースに入ってやっとすれ違えるような細い道である。

ところが宮島SAのスマートインターチェンジの設置で1日約2000台の出入りがあるようであり、歩行者が安心して通れるよう早急な安全対策が望まれる。

原地区にある一景苑団地は団地が造り始められた草創期のもので古い団地である。

当時は宅地の規制も緩くこのような急傾斜地でも可能だったようである。瀬戸内が遠望できて眺望はすばらしいが、冬季の積雪、凍結などではこの傾斜道路は要注意である。