昨日、閂を紹介したので申(猿)年に因んで土蔵などに使用されているサル鉤・サル錠を紹介しよう。土蔵などのサル錠は通常二重ロック方式となっているようで、L型の長さを変えてサル錠を作れば独自の錠前となる。

サル鉤は鉄棒をL型に折り曲げ先端に爪をつけたもので、先端の爪でサル錠の横木凹みに引掛けて回転して横に移動させると横木の枘が縦木から抜ける。次にサル鉤先端の爪で縦木の円弧凹み部分に引掛けて回転させ持ち上げると縦木の枘が敷居部分から外れて解錠となるのである。

以前紹介した大竹市の中津原厳島神社境内に神輿倉庫があり今ではあまり見ることのないカンヌキがみられた。

カンヌキは両開きの扉にカンヌキ金物を取り付けて両扉にまたがる横木を通して扉が開かないようにする装置のことで、現在ではシャッターやサッシュとされているので見かけることは少なくなっている。

先日紹介した大竹市黒川町並みの折れ曲がり道付近の道路に見たことのないマンホール蓋があった。当ブログ主は各地を探訪したらその地の名所や名産がデザインされているマンホール蓋を見ることも楽しみの一つである。

銘文によると国土地理院の水準点のようで下画像の国土地理院地図の中央付近に2.8とある水準点に相当する。この水準点は基準点成果情報によると一等水準点で標高2.7843mのようである。

大竹市小方地区の西国街道沿いの町屋があった地下に江戸期初期の亀居城跡の石積み列、石垣が出土し先日見学会があったので探訪した。

江戸期の地誌ほかに桝形櫓台小方岩国屋境内、亀居城古絵図10間×10間とあるのがこの石積み列のようであり、石積み列とその先にある石垣の表面には20数ケ所刻印がみられるようであるがすべての確認は出来なかった。

大竹市小方の西国街道町並みに続く黒川の町並みに折れ曲がり道がある。この付近に亀居城に関わるとみられる堀の内という地名が江戸期の地誌絵図にみられ、かつての城下を西国街道が横切っている。

このような折れ曲がり道は遠くからの見通しを悪くして防御をしやすくした古い町並み独特の道路形態である。各地の古い町並みでは「あて曲げ」「まがり」「桝形」「折り目」「鍵曲がり」「矩折り」などと呼ばれているようである。

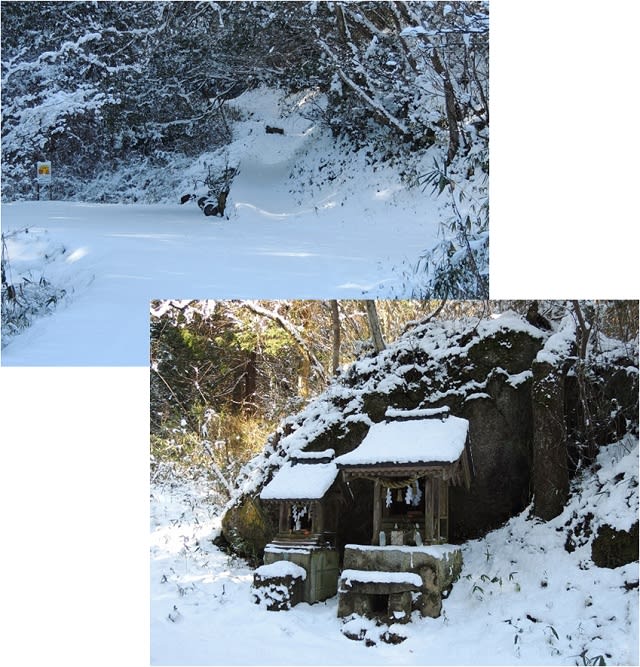

上平良地区にある梅雨太郎さんは梅雨時期のものであるが雪の梅雨太郎さんをと昨日訪れてみた。雪道には車の轍があったが駐車場手前で途切れており梅雨太郎さんと梅雨太郎水には誰も訪れていなかった。

水温計を持っていなかったが梅雨太郎水は手の切れるほどの冷たさではなく当ブログ主宅の井戸水と同じような水温であった。

上画像は大竹市木野地区にある大元神社で社伝では天正年間以前の創建とされているが定かでない。元文5年(1740)に社殿再造の棟札あるようであるがいつの時代かに厳島大元神社が勧請されたものとみられる。

下画像は立戸地区にある大元神社で碑文によると文政7年(1824)に立戸新開の鎮守神として祀らたようで後に烏帽子新開の鎮守神として祀られたようである。

大元神社は各地に祀られており石見国内の山間集落には厳島大元神社が勧請されて560余の大元神社が祀られており、どのように信仰され祀られていたものであろうか。

大竹市の木野中津原地区の町並みでいつも小瀬川の土手道を通っていたので、このような趣のある町並みがあるとは知らなかった。

明治期の木野村戸数の7割が和紙生産に関わって繁栄していたようで商店跡、醤油・味噌醸造場や「帝桜」「喜久娘」の酒造場跡などの大きな町屋が建ち並んでおり、町屋の多くは近代以降に建築されたものみられる。

昨日、原地区の伊勢神社付近から沖合をみると広島ガス廿日市工場に巨大なLNGタンカーが接岸していた。画像手前に走っているトラックと比べてみても巨大さがわかるのである。

このLNGタンカーはパシフィックLNGトランスポート社(バハマ国)の「DWIPUTRA」で全長272m、幅47.2m、総屯数104,968G/Tのようである。

極楽寺からの帰り途中廿日市参道から分かれて山字切畑と山字水越谷境の尾根道を通り切畑谷に下った。この尾根道は昭和前期ごろまで上平良からの観音道として使用されていたようであるが現在は山林化している。

切畑谷に高さ7~8m位の滝があったがこの谷筋は短く水量が少ないものである。滝の周辺には小さなつららが沢山みられた。

一昨日の雪で極楽寺山には多くの雪があるのではと思い昨日登山して極楽寺に参詣したが、意外と積雪量は少なく境内の参詣道は除雪されていた。

北西方向からの風雪であったものとみられ木の片側に着雪している樹木が参詣道の途中でみられた。以前紹介した暖冬で咲いていたつつじは下画像のようであった。

大竹市中津原地区の町並み裏手の山にある厳島神社でここから町並みが一望できる。江戸期の地誌には氏野大明神がみられるが厳島神社の由緒など定かでない。近世後期から近代前期に厳島神社を勧請して改祀されたようである。

境内には摂末社の天満神社、胡子神社、人丸神社、金比羅神社、稲荷神社、祇園神社が祀られている。

県境を流れる小瀬川沿いにある岩国市小瀬の宗玄寺本堂に架けられている喚鐘で、廿日市で鋳造活動をしていた山田家の作品である。

刻銘によると「宝永3年(1706)8月2日、冶工芸州廿日市之住、山田氏貞能」とあり、山田貞能の鋳造作品は14ケ所の梵鐘、喚鐘、宝珠、九輪、相輪、釣燈籠などの鋳造をしたことが知られている。

江戸期の地誌上平良村絵図で高尾山の後方に天狗石と記されているので山中を探査していたら画像のような大きな岩があった。これが天狗石ではないかと思われるのであるがなぜ天狗石と言われているのか定かではない。

この場所は山字水越谷の最奥部に位置し付近には極楽寺23丁遺跡があり弥生土器片を採集している。このような高地で生活の痕跡があり古くから何らかのいわれなどがあったのかも知れない。

JR下関駅のプラットホーム上屋の骨組みは古レールを曲げ加工して組み立てたもので、築造当時は斬新なデザインであったものとみられレトロ感のある上屋である。長いホーム上屋はかつて長く連結されていた列車が発着していたことを窺わせる。

急ぎ旅でないので普通列車に乗り下関駅から2度乗り継いで3時間40分かかって宮内串戸駅に着いた。