昨日紹介した広原公民館・広原老人集会所前を県道460号栗谷河津原線が通っており、画像右側の道が県道で広原集落を縦断しているが普通車でも離合出来ないような狭い道路である。

真っすぐの道路は広島紅葉カントリークラブが築造したバイパス的な広い道路で自由に通ることができるが車幅制限ゲートがあるので大型車は通行出来そうにない。(H26年9月撮影)

大野地区内にある大竹市飛地の広原地区にある栗谷小学校広原分校跡で、昭和15年(1940)に栗谷小学校広原分教場として設置され昭和22年(1947)に分教場を分校に改称、昭和46年(1971)に本校に統合して閉校となった。(栗谷小学校HPより)現在は広原公民館・広原老人集会所として使用されているようである。

敷地の角に石碑がみられ刻銘によると石橋11ケ所の石材料寄付を称える記念碑のようで大正14年(1925)に建立されている。

早朝、上平良地区をウォーキングしていると田んぼで鷺の群れ20数匹が餌を食んでおり、群れのいる所は道路から遠く離れて安心感があるのだろうか数日早朝に同じ所でみられた。

田んぼにはオタマジャクシや水生の昆虫類が沢山いるので格好のえさ場であったのだろう。

友田地区乙丸の山斜面上にある龍王神社で江戸期の地誌に祭神は龍神とあるのみで由緒など不明である。参道石段や鳥居、社殿など比較的新しいものであり他所から移転されたものであろうか。

農民にとって水は最も重要なものであり、祭神は龍神で水神の象徴であるので龍王神社は水神として祀られたものではなかろうか。

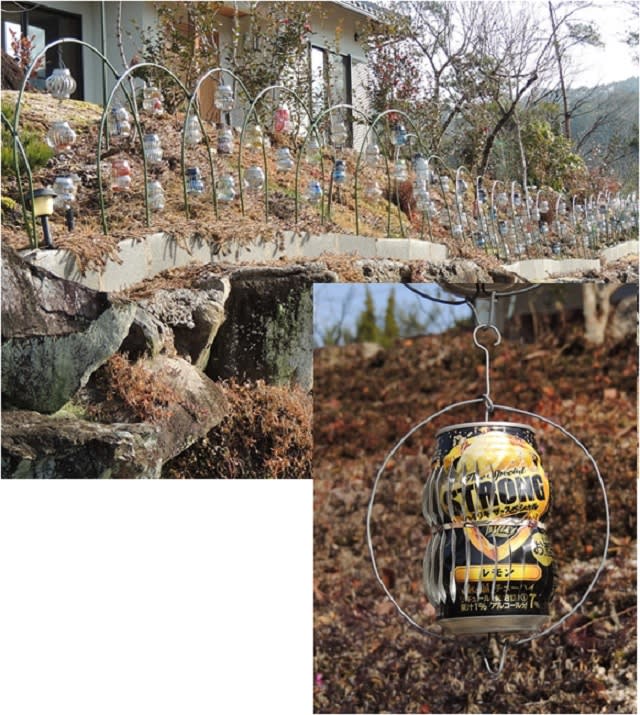

渡の瀬ダム湖畔に大野地区の集落があることを以前に紹介したが湖畔の団地内にある民家の敷地周囲にアルミ缶の風車がずらりと並んでいた。

現在はネット検索をすれば色んなアルミ缶風車の作り方が紹介されているので当ブログ主も挑戦してみたがスムースに回転する風車は出来なかった。

友田地区尾上の民家裏手の山斜面にある大元神社で江戸期の地誌に祭神は国常立尊とあるのみで由緒など不明である。地誌絵図には田んぼのある平地に描かれているがいつの時代かに移転されたものとみられる。

石見国内の山間集落には厳島大元神社が勧請されて560余の大元神社が祀られており、どのように信仰され祀られていたものであろうか。

・・・ちょっぴりの雪景色でちびっと涼を・・・

畑の片隅に2~3年前に植えていた皇帝ダリアの根から今年も5~6本茎が伸びてきており先の台風11号で倒れてはと支柱を立てておいたが、花が咲くまでは長く先行きが心配である。

以前にも紹介したが葉茎は各段毎に90度ずれて互い違いになっており、葉茎の付け根が不思議な形状で最初の葉茎は両側に出ているが成長につれて付け根が次第に繋がり膨らんでいくようである。

以前に紹介した洞雲寺と関わりのある大竹市栗谷地区の瑞照寺本堂軒下に吊り下げられている喚鐘で、刻銘によると文政4年(1821)10月可部鋳物師の三宅惣左衛門宣義が鋳造している。

三宅宣義の鋳造作品はこの喚鐘と他に鉄燈籠が知られるのみであり、唯一現存のこの喚鐘は花文様があるのみの単純な作風である。可部鋳物師については「安芸国鋳物師の鋳造活動」に詳述している。

小学生たちは夏休みに入って各地でラジオ体操が行われる予定であろうが、毎日梅雨空のような天候でまだ開催されているところは少ないのではなかろうか。

山陽道高架下の公園では雨天を気にしなくてよいので当地域の子供会がラジオ体操を行っており、出席ハンコを押してもらうために当ブログ主も・・・

所山地区にある河内神社の拝殿に掲額されている「山姥の図」で嘉永7年(1854)9月に奉納されたようであるが、絵師の名前は退色して不鮮明であり判読できない。

山姥と坂田金時を表しており下画像は厳島神社に奉納されている「山姥の図」の模写図で深山に住む鬼気迫る姿であるが、河内神社の絵馬は優しい老婆のようである。

先日廿日市駅北区画整理事業が進んでいる歩道に植えてある街路樹の根元を保護するため「たまちゃん」のデザインされた樹木保護蓋が設置されていたことを紹介した。けん玉発祥の地とされる当市で一昨日けん玉ワールドカップの決勝があったようである。

以前紹介したものは鋳物の地肌物であったが別の通りの歩道にはカラー化された「たまちゃん」のデザインされた樹木保護蓋が設置されていた。

厳島港のJR桟橋にはかつて社殿風の浮桟橋があったが現在無くなっており、厳島港港湾整備事業の看板には撤去となっているのでどうなったのであろうかと思っていた。

ところが国道2号線深江交差点付近の観音崎にかき養殖作業場が数軒あり、その地先に社殿風の浮桟橋が係留されて漁業用具などが置かれていた。漁協に払下げか譲渡、貸与されたものであろうか。

原地区の散歩途中にある畑に椿の木が並木のように植えられており花が咲く頃には色とりどりの花で目を楽しませて頂いている。

先日散歩しているとこの椿の葉が黄色く変色した木が多くみられた。当ブログ主も畑の隅に椿の木を7~8本植えているがこのような葉の変色は見られず、ネットなどで検索すると何らかの原因があるようであるが次シーズンも色とりどりの花を見たいものであるが・・・

瑠璃光寺では4~5台のバスで多くの外国観光客が・・・一時外国にいるのではと錯覚するほどの多さであった。下画像は山口県有形文化財の瑠璃光寺正法眼蔵でこの正法眼蔵は洞雲寺に伝えられていたものであるが、洞雲寺住職の遷化にあたり瑠璃光寺住職が秉炬師(導師)を勤めその謝礼遺物として享禄2年(1529)に洞雲寺から瑠璃光寺に寄進されたようである。

桂公園北麓の妙見社と北辰妙見社、興隆寺梵鐘と元地御前神社梵鐘の仏教経典の偈、勧請された二ケ所の厳島神社、洞雲寺と瑠璃光寺の関係など中世には廿日市と山口は深い繋がりがあったことがこれらから窺うことができるのである。

山口市宮島町にある御堀厳島神社で江戸期の防長寺社由来には厳島大明神は大内家芸州厳島を勧請とある。社殿内には市重文の小さな多宝塔があるようで、これは山口厳島社から移されたようである。

山口厳島社は防長寺社由来によると応永14年(1407)大内盛見が芸州厳島より勧請したようであるが、幕末の混乱期元治元年(1864)に藩庁が萩より現在の県庁場所に移されてこの地にあった山口厳島社は御堀厳島神社に合併されたようである。