何度か紹介している熊崎地区の湯之元神社で、この地では古くから雪を溶かすような温泉が湧出していたものとみられ、耕地地名図に湯ノ本がみられる。江戸期の地誌には湯牛王大明神の記載がみられ湯壺もあったようで、その名残りであろうか小祠の脇に小さな湧出池があり温泉(?)が湧出している。

何度か紹介している熊崎地区の湯之元神社で、この地では古くから雪を溶かすような温泉が湧出していたものとみられ、耕地地名図に湯ノ本がみられる。江戸期の地誌には湯牛王大明神の記載がみられ湯壺もあったようで、その名残りであろうか小祠の脇に小さな湧出池があり温泉(?)が湧出している。

熊崎地区でかつて湯之元神社に隣接して営業されていた湯の川温泉跡地にホテル等建築予定と表示された建物が建てられていた。表示板によると簡易宿所営業21室とあるので、冬季、めがひらスキー場の宿所として使用されるのであろうか。

羅漢峡沿いの国道186号線を走っていると緑の樹木の中にピンク色の花の咲いた樹木があった。今時期何の花かと一時停車して写真撮影しネットで調べるとネムノキ(合歓の木)のようであった。

先日紹介した定ヶ原宝篋印塔がある平坂集落を通っていると、民家のケラバに漆喰細工のエビス像が施されたものがあった。土蔵に施されている蔵飾りは多く見られるものであるが、民家のケラバに漆喰細工が施されているものはあまり見たことがない。

広島空港の駐車場にレトロな外車が駐車されていた。ネットでみるとフランスのシトロエン2CVのようであり、1948年から1990年までの42年間大きなモデルチェンジのないままに製造され、単一モデルとしては、世界屈指のベストセラー車・ロングセラー車だったようである。

ナンバープレートをみるとなんと先日国内最高気温の41.1度を記録した埼玉県熊谷ナンバーであり、なぜ遠く離れた広島空港駐車場に・・・

昨日紹介した定ヶ原宝篋印塔の近くに薬師堂と表示された辻堂があった。安芸地方ではあまり見ることがないもので、辻堂は村落の往還筋や人通りの多いところに建てられており、旅人の休み場や宗教的な行事の場などとして活用されてきたようである。この辻堂はガン封じの仏様として地域の人達に信仰されていたようである。 (湯原の辻堂)

孫達の迎えのため早めに広島空港に向かい近くにある竹林寺に久しぶりに行ってみようと思ったが、今回の大雨により通行止めとなっていた。そこで先々月に参詣した棲真寺に関連した定ヶ原宝篋印塔を40数年ぶりに訪れた。棲真寺は土肥実平・遠平父子が,源頼朝の娘といわれる遠平夫人の妙仏を弔うために建てたといわれている。定ヶ原宝篋印塔は妙仏の母である寿庵尼の墓碑といわれ、娘の妙仏の早世をいたみ落髪して棲真寺に住んでいたようである。

連日、うだるような暑い日が続いており、画像の滝しぶきでちょっぴりの涼を!?

国道186号線沿いにある小瀬川の羅漢渓谷最大の滝であるが容易に滝を見物できるようになっていない。雑木の生えた小さな広場があり滝沿いには柵が設けられているが、そこに至るには自己責任で高いガイドレールを乗り越えないと見ることはできない。

連日、うだるような暑い日が続いており、画像の滝しぶきでちょっぴりの涼を!?

飯山地区の飯山ダムから流れる野田川にある瀧の口滝で、上部にも小さな滝があるが雑木があって全景をみることができない。古くは津田、所山を経由して滝前の橋を渡って宇佐方面への往還道が通じており、旅人は橋の上から眺めて一服していたのではなかろうか。

連日、うだるような暑い日が続いており、画像の滝しぶきでちょっぴりの涼を!?

太田川の支流で十方山から流出している瀬戸谷にある瀬戸滝で、市域では落差最大の滝で咬龍の滝ともいわれているようである。滝に至るまでひと汗をかくが滝しぶきの天然ミストシャワーでひと時の涼を・・・ 若いころ滝上から滝つぼを見たが、滝は下から眺めるものだ。

連日、うだるような暑い日が続いており、画像の滝しぶきでちょっぴりの涼を!?

国道186号線沿いの小瀬川にある夫婦滝であるが国道からは画像のような全貌は見ることはできない。大きな岩の両側を流れ落ちている滝である。画像のような全貌を見るためには少し下流のヶ所から川の中を渡ってしばらく岩伝いに遡ると夫婦滝の全貌が現れる。

連日、うだるような暑い日が続いており、画像の滝しぶきでちょっぴりの涼を!?

所山地区から助藤方面に向かう途中の小瀬川支流大虫川の渓谷にある「万古渓」ふぶきの滝である。ふぶきの滝呼称は昭和16年(1941)頃に「万古渓」と命名同時に呼称されたようで、江戸期の地誌には「大魚切と唱へ来申候」とある。

鎗出の道しるべ碑

砂原土橋の道しるべ碑

芸州吉田行程記(福尾氏所蔵)

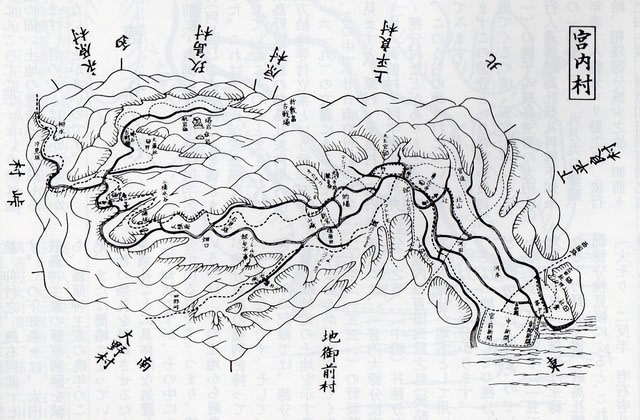

江戸期地誌の絵図

先日紹介した畑口橋手前の畑口橋交差点袂に道しるべ碑があり、表側「南無阿弥陀仏、右ハ石列道、左ハ九州道」、右側「寛政五癸丑、願主自覚」、裏側「コレヨリ、右ハ石刕、左ハ九刕」と刻されている。西国街道と津和野街道の分岐点については時代により位置が替わっており、明暦3年(1657)には「そうり田土橋」、正徳4年(1714)から明和8年(1771)にかけては「鑓出口土橋」(芸州吉田行程記参照)、文政2年(1819)から安政6年(1859)にかけては「佐原田土橋」が(江戸期地誌の絵図参照)分岐点になっている。

御手洗川は畑口、鎗出付近では流れが急で、カーブを描いている場所なので自然護岸に架けられた土橋は大洪水の度に流出していたものとみられ、御手洗川の氾濫でこのように分岐位置が替わっていたようである。寛政5年(1793)の銘文があるこの道しるべ碑は前述などから鑓出口土橋のたもとに建立されていたものとみられるのである。公式的な津和野街道の分岐は前述のようにされていたが、このような度重なる災害により砂原土橋から御手洗川を渡らない津和野街道のバイパス的な道が造られて、砂原土橋のたもとに道しるべ碑が建立されていたのである。この道しるべ碑には「右 石州道、左 九州道」とある。

※ 昨日、当ブログを開設してからトータル閲覧数400万PVの大きな節目を迎えることができました。一般受けするブログではありませんが多くの方々に閲覧をして頂き大いに励みとなります。老化防止のために頑張りますので今後ともご来訪のほど宜しくお願い致します。

町場で子供さんが少なくなって子供会の俵みこしが無くなったようで、親睦のために町内会で俵神輿を復活させたいとのことで俵づくりのお手伝いをすることになった。10月初めの完成予定でぼちぼちと藁のアクタ取りをして薦編み台で俵の薦編みを始めた。