洞雲寺の鐘楼門に掲げられている「洞仙園」扁額で、明治24年4月22日付の芸備日々新聞の記事によると筆者は頼山陽とあり、額の落款を見ると山陽の号である襄の字が認められるので筆者は頼山陽とみられる。古記録によると鐘楼門には「応龍山」の扁額が掲げられていたようである。かつて洞雲寺と山陽本線の間にあった小山は公園地とされていたようで、園名は「洞仙園」と呼称されておりこの扁額は当初公園地に掲げられていたもののようである。

上画像は廿日市駅北土地区画整理事業が行われる以前の田んぼも作られていた平成19年(2007)9月頃の洞雲寺で下画像は現状である。昨日紹介したように洞雲寺門前を弾丸列車が疾走する計画であったが、現在は自動車が疾走する街路畑口寺田線となった。

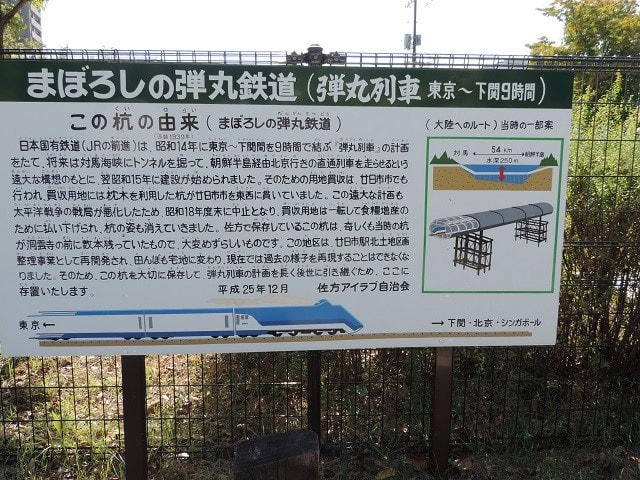

上画像・中画像は廿日市駅北土地区画整理事業が行われる前に田畑でみられた弾丸鉄道用地杭である。土地区画整理事業内の用地境杭は昨日紹介したモニュメントとして移設されているが、洞雲寺便所脇の擁壁内には不自然な形で1本残されている。昭和後期頃の字図をみると弾丸鉄道用地であったところの2ケ所に国鉄と(赤角)記されており、現在残されている用地境杭は北側境界線上(赤丸)のものとみられる。

昨日は扱いだ籾の芥や藁ゴミを取り除く中国から伝来した唐箕を紹介したが、古くから手箕も使用されていたようである。親が穀物や豆類のゴミ選別に使用していた手箕が3ケ物置に残されていた。農作業や土木作業の小運搬に使用していた竹製の小さな籠も手箕と言っていたようで、現在ではプラスチック製になっている。

当ブログ主は従来通りの稲ハゼ掛けをしており昨日多くの手(猫の手はなかった)があったので二便の稲扱ぎをした。子供の頃「せんば」があったが稲を扱いでいた記憶がなく、鉄の千歯はみたことがあるが以前は竹製の千歯があったようである。足踏みの稲扱ぎ機は子供の頃手伝ったことがあり、煙草の残り火で全焼したのを鮮明に記憶している。以前原地区に足踏みの稲扱ぎ機が残されていたがもう朽ちてしまっている。(千歯画像-津和野の民俗資料)

大正天皇の御大典は、大正4年(1915)11月10日に京都御所で行われ、これを記念して天満神社境内に一対の大典記念松が植樹され記念碑が建立されたようである。本日は令和天皇の即位礼正殿の儀が行われ、来月14日の大嘗祭のふたつの儀礼をセットにしたのが「御大典」のようである。

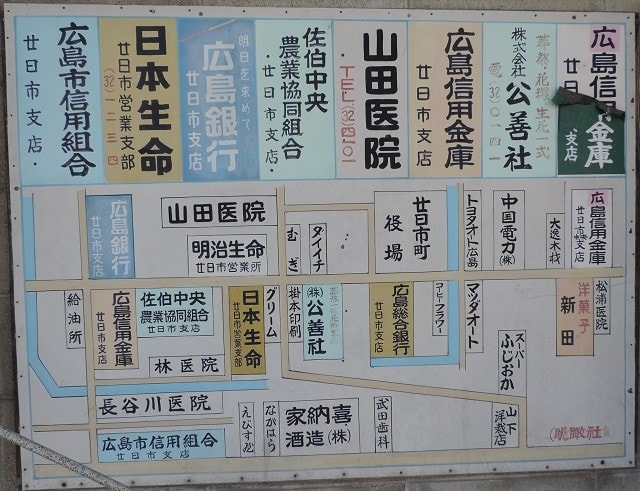

廿日市港沿いの国道2号線にあった広電バスの廿日市停留所待合所跡に掲げられている廿日市商工案内図で一部を以前紹介したことがある。5枚の案内図がみられ商店や銀行・医院・市場・企業名等々をみていくと懐かしい名前も見られ街並みが新陳代謝していることを伺うことが出来るのである。表示内容を精査していけば大体の設置年が分かるのではなかろうか。

水稲の最後の稲刈りも終わったので時折り紹介している陸稲も刈り取った。天日干しをして少しばかりの収穫をしよう。初めての栽培で畑づくりが良くなかったのか稲の長さが短いが稲穂は少しばかり付いているので良しとしよう。

昨日紹介した岩組速田神社・天王神社の拝殿に掲額されている絵馬で、太平記巻三十二(その一)の長山遠江守が赤松氏範との一騎討ちで斧術を駆使した場面が描かれているようである。この絵馬は慶応2年(1866)5月に奉納掲額されている。

岩組地区に祀られている速田神社で天王神社を合祀されている。江戸期の地誌には「鎮座年間等ハ相知不申」祭神飽速玉命とあり、古い時代に平良の速田神社(現速谷神社)を分祀して祀られたものとみられる。この地は田舎地帯であるが稲藁の入手が難しくなったのか、造り手がいなくなったのであろうか注連縄が藁風ビニール注連縄とされていた。