洞雲寺本堂脇の池の中にある小祠で古くは鎮守堂と記されている。寺院の土地、境内、建物の護り神として当寺と関わりの深い厳島明神を祀ったものとみられる。

現在の厳島社は小祠であるが江戸期には檜皮葺の堂で向拝に鰐口が吊るされていたようである。

菰巻きの単体2本を捩りながら綯っていくのであるが、太さがあり柱に結わえ付けて7人がかりで綯った。3本目も捩りながら綯っていく力のいる作業であり、人手が要ったので作業途中の画像を撮ることが出来なかった。

3本を捩り綯っていくと注連縄の形となったが、菰編みの際の藁の継ぎ目が飛び出しているので鋏で切り取って下画像のように綺麗になった。来月14日に飾り房など仕上げて拝殿に架ける予定である。

菰編み作業が終わって①藁芯をつくる作業で中心にビニール紐を通し中央部分の径が最大になるようにして周囲に藁を巻いて紐で縛り3本作る。②藁の周囲を整えながらビニール紐で締めていき藁芯が出来上がる。中央と周囲のビニール紐は芯材の藁束がバラバラに抜けないようにするために使用しているものである。③④形の整った藁芯に菰を巻き付けて編み紐の端で縛り付け綯う前の単体が出来上がる。

前日からの菰編み作業を続けて3枚編み上げた。菰編み作業をする時に編み紐を巻いておく鼓のような形の名称を80代の先輩に聞いたら上平良地区では「ツヅラコ」「コマ」などと言っていたようである。

佐伯地区では「カチコ」、旧湯来町では「ツロロ」、旧千代田町では「ツヅラコ」、島根県の旧津和野町や旧日原町では「ツツロ」などと言われていたようである。

新春に向けて社殿などに架ける注連縄づくりの準備作業が昨日から地域の有志によって始まった。

拝殿に架ける注連縄は菰巻きとするために菰を編む作業を始めたが1年ぶりのために作業要領を忘れており上出来ではないが1枚編み上げた。

時折り紹介している上平良地区にある河野原大歳神社に昨日参詣してみたら境内はイチョウの葉が落ちて黄色いじゅうたんのようになっていた。

毎年春の桜を紹介しているが桜の木の紅葉とイチョウの木の紅葉を撮影する時期を失した。

新駅舎の工事が行われているJR大野浦駅にある既設の跨線橋で、通常跨線橋は線路に対して直角に設けられているが当駅の跨線橋は斜めに設けられている。

跨線橋の骨組みは古レールを使用したものであるが厚い塗装で刻銘などは読み取れない。新駅舎が完成したら取り壊されるものとみられる。(下画像は過去に撮影)

現在JR大野浦駅舎の新築工事が行われており橋上駅舎の姿は見えてきたのであるが自由通路の工事が今からのようである。既存の市道があるため南口の自由通路は変則的になるようである。

看板表示によると平成29年3月までが工期となっているので新年度から供用開始となるのであろうか。

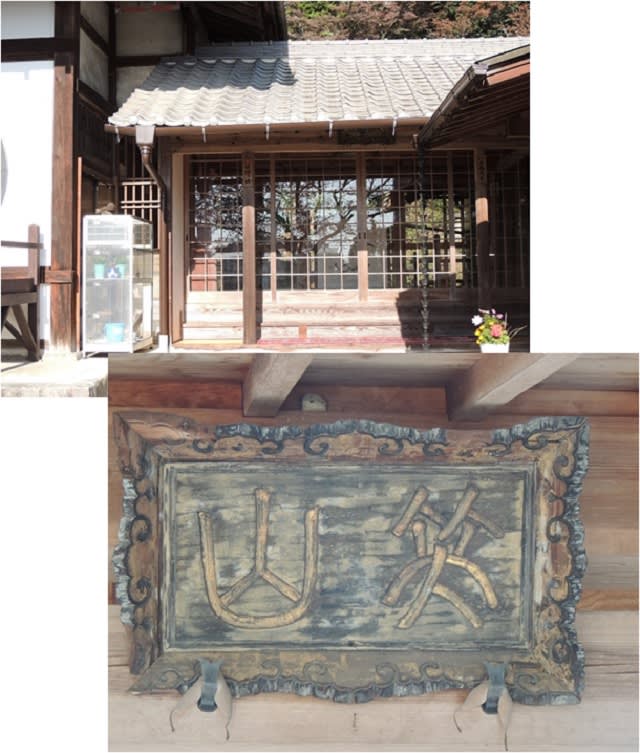

洞雲寺の本堂横にある金岡水囲い上に掲げられている「金岡水」扁額で画像は平成初年頃に撮影したものである。

この扁額は資料によると「当寺廿二代圓巌和尚之書」とあるので、当寺の二十二世圓巌瑞明(~1775)の揮毫のようである。

洞雲寺の本堂裏にある開山堂入口上に掲げられている「真常殿」扁額で、下画像は平成初年古い開山堂があったころのに撮影したものである。

この扁額は資料によると「和州宇治興聖寺玄楼和尚書」とあるので、宇治の興聖寺二十二世奥龍玄楼(1720~1813)の揮毫のようである。

洞雲寺の本堂と庫裡の渡り廊下に設けられた入口上に掲げられている「笑山」扁額で笑山は毛利元清の法号である。

この扁額はもと毛利家の位牌堂(位牌殿)に掲げられていたものであるが位牌堂がどこにあったのかは定かでない。

洞雲寺の本堂入口に掲げられている「方丈」扁額で昨日紹介した山号の「応龍山」扁額の後方に掲げられている。木目などから「応龍山」扁額が掲げられた同時期に古い扁額(中画像)が修復されたようである。

江戸期には客殿(書院、茶堂、方丈とも)に掲げられていたようであるがどこの位置にあったのかは定かでない。資料によると異朝の張即之書といわれている。

洞雲寺の本堂入口に掲げられている扁額で当寺山号の「応龍山」とある。この扁額は平成10年ごろに製作され掲げられたようであるが筆者は定かでない。

昨日も紹介したが江戸期には山号の「応龍山」扁額が楼門に掲げられていたようであるがいつの時代かに失われたようである。

洞雲寺の鐘楼門に掲げられている扁額で「洞仙園」とある。この扁額の筆者は頼山陽で額の落款を見ると頼山陽の号である襄の字が確認できる。

かつてJR廿日市駅と洞雲寺の間にあった山は向山と称され明治24年(1891)に公園化され園号を「洞仙園」とされた。公園の門にこの扁額が掲げられていたがいつの時代かに鐘楼門に掲げられたようである。それ以前には「応龍山」の扁額が掲げられていたようで江戸期の資料には山門之額・楼門額として「応龍山」がみられる。

先日、洞雲寺を参詣したら鐘楼門脇のイチョウが黄色く紅葉しており、東墓地から紅葉のモミジ越しに見る本堂・開山堂は絶景であるが当日は少し早すぎたようである。

東墓地付近にはモミジの木が10数本あるので今日あたり見ごろではなかろうか。