廿日市市吉和地区と安芸太田町との境付近に旧筒賀村坂原集落があり、かつての坂原小学校・筒賀中学校坂原分校跡には校舎などが残されている。

筒賀小学校・中学校のサイトによると坂原小学校は昭和43年(1968)児童2名で廃校統合されたようで、筒賀中学校坂原分校は昭和33年(1958)に廃校統合されたようである。廃校になって相当年数が経っているが地域で使用されているのだろうか校舎や校庭などきれいに維持管理されているようである。

栗栖地区を走っていると材木会社の敷地内に板を逆V型にきれいに重ね並べられている列が何列もみられる。

杉の木であろうか丸太を板割りにして古来から行われている天日で乾燥させる方法のようで乾燥まで何ケ月かかるのであろうか。

先日ラッキョ畝、ワケギ畝、切葉松本地大根畝がイノシシに掘り返されたことを紹介した後に、再度ラッキョ、ワケギを植え直し、切葉松本地大根の種を蒔いて周囲にネットを巡らせていた。ところがネットを飛び越えてすべてを掘り返され、隣接の植え付けしていない畑も掘り返された。(上・中画像)広範囲に防護の柵やネットなど2重、3重にも防護しているのであるがどこから侵入するのやら・・・

ラッキョ、ワケギは3度目の植え付けと切葉松本地大根は3度目の種蒔きとなり、(下画像)今度は上部にもネットを張り巡らせた。

汗を流し手間暇かけてこの状態・・・個体数を減らすよう自己防衛するしかない。猪御用だ!

来月9日の秋祭りに子供会で伝統行事の俵みこしを氏神速谷神社に奉納するために歌われている俵もみ歌の練習が集会所で始まっている。子供会の子供達や親御さん、OBなどが所望、木遣り、道中流し歌、祝い納め歌など地元に伝わっている俵もみ歌の練習をしていた。

♪ イヤハエー 安芸の宮島 ソコセー ハリセー 廻れば七里 ソコセー ハリセー イヤー 七里七浦 ヤンデ 七恵比須 ハリャー ヤートコセー ヨーイヤナー アレワイセー コレワイセー サァー ナンデェーモセー ♪

極楽寺には2個の茶釜が残されており上画像は寛延3年(1750)に鋳造された茶釜で冶工廿日市山田氏と陽刻されている。この頃山田貞幹が鋳造活動をしていたので貞幹の鋳造作品と思われる。

下画像は元文4年(1739)に鋳造された茶釜で鋳工名がないが山田貞能か繁富が鋳造したものとみられる。

廿日市鋳物師の鋳造作品で梵鐘、喚鐘、鰐口、燈籠、宝珠、九輪、露盤、擬宝珠、前述の茶釜など信仰に関わるものは銘文が刻されて鋳造が確認できる。しかし、長年大量に鋳造していたと思われる生活用品の釜や鍋、筒壺、釜輪、生産用具の犂先などは残っていても銘文もなく、信仰に関わるものだけでは鋳造活動の全貌は明らかにできない。

極楽寺本堂にかつて架けられていたとみられる県重文の大きな鰐口が残されており、この鰐口は明応2年(1493)に大工久信が鋳造している。鰐口を鋳造した大工久信は昨日紹介した前の梵鐘も鋳造しており、名字が刻してないけれど山田氏とみられこれらについては「安芸国鋳物師の鋳造活動」に詳述している。

極楽寺本堂脇の覆屋の中に置かれている市重文の梵鐘は、延宝6年(1678)に廿日市鋳物師の山田貞栄が鋳造したもので、この梵鐘の銘文をみると前の梵鐘の銘文が刻されており、銘文をみるとさらに前の梵鐘は賊に奪われた為に厳島神主藤原宗親の寄進で明応5年(1496)に大工久信が鋳造したことが刻されている。

これらからみていくと現在鐘楼に架けられている新しい梵鐘は4代目とみられる。

極楽寺山にある極楽寺本堂の宝珠は昨日紹介した浄教寺梵鐘を鋳造した山田貞能が宝永元年(1704)に鋳造している。宝珠の銘文は確認することができないので文献に依った。

宝珠下の露盤には陽刻された文字が確認でき慶長4年(1599)に鋳造されているが鋳造者の名が見えない。山田宗次郎秀久(善右衛門)か以前紹介した寺原八幡神社梵鐘の銘切りをした山田広国と思われるが定かでない。当寺には廿日市鋳物師山田氏の鋳造作品が多くみられるので順次紹介していくことにする。

広電の草津駅近くにある浄教寺の梵鐘は享保元年(1716)に廿日市鋳物師である山田治右衛門貞能が鋳造したものである。山田貞能の鋳造作品は14か所が判明しており4ケ所の鋳造作品が現存している。

鐘楼門の上に架けられておりかつては梯子があり上部で拝見できたが現在は画像のような状態でしか見ることが出来ない。

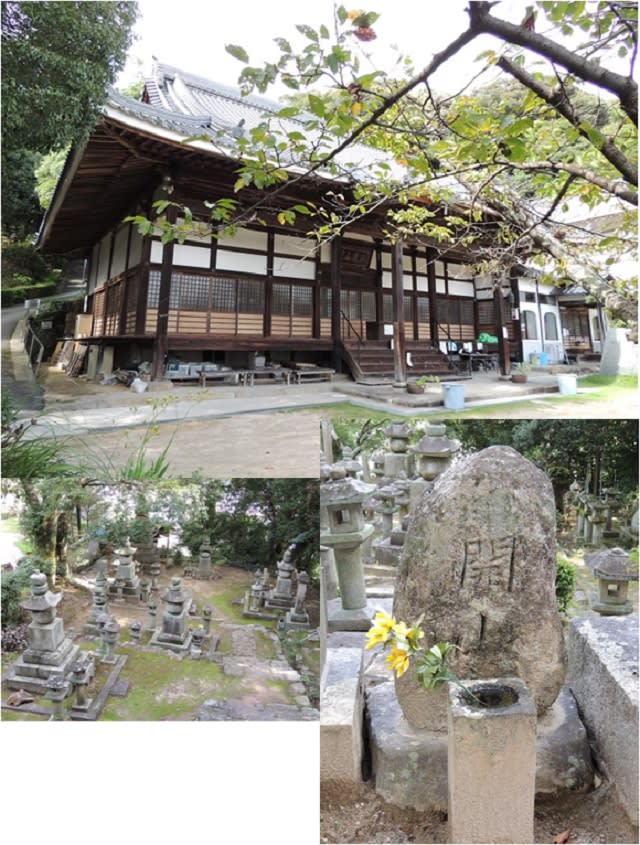

西区田方1丁目にある洞雲寺末寺の海蔵寺で、広島藩第三家老で東城を治めていた東城浅野家の菩提寺であり境内墓地には巨大な五輪塔が林立している。

海蔵寺開山は洞雲寺18世の大洲安敦で同寺2世は洞雲寺19世晦巌忍随が、また4世、5世、19世の住持も洞雲寺住持が関わっており、洞雲寺と関係の深かった寺であったようである。

昨日紹介した上本家(旧石橋家)住宅の近くの山中にある寺原八幡神社を久しぶりに参詣した。この神社には廿日市鋳物師が関係する梵鐘が残されている。

銘文などからこの梵鐘は各地の寺を流転したことがわかり最終的に当神社に至っているのである。この梵鐘を鋳造した鋳物師は不明であるが流転の途中、寛永16年(1639)に廿日市鋳物師の山田広国が銘文を刻しており、廿日市鋳物師の唯一の銘切り作品である。

※ 流転の詳細は:「寺原八幡神社の梵鐘について」広島県文化財ニュース第158号を参照して下さい。

高速道路の浜田道を何度か走っていると旧千代田町内で茅葺民家の屋根が見え気になっていたのでこのほど訪れてみた。その茅葺民家は町重文の上本家(旧石橋家)住宅で江戸末期の上層農家の民家が保存公開されていた。水曜日のみ開館されているようであり偶然にも見学することができたのである。(上画像)

下画像は寺原地区にあった瓦葺きの箱棟を乗せた茅葺民家であるが周囲の状況などから現在は無住のようである。

夕方雨が止んでいたので畑の見廻りをすると今度はラッキョ畝、ワケギ畝、本日紹介した切葉松本地大根畝が掘り返され全滅とジャガイモ畝の一部が掘り返されていた。

防護網は破られておらず飛び越えて入ったようである。このイノシシは当ブログを読んで仕返しをしたのだろうか・・・

上画像は6月に廿日市11代目の桜島大根の種を採っていたものを今月7日に種蒔きをし現在双葉が出てきた。これから間引いて廿日市12代目桜島大根4~5株に育てる予定であり、下画像は切葉松本地大根の種を採っていたもので廿日市2代目切葉松本地大根に育てる予定である。

前シーズンには隣合わせで栽培していたので互いに交配しているものと思われ両大根がどのように出来るのか楽しみである。今回は離れた場所での栽培としている。

先日里芋畑が掘り返されたことを紹介したがまた同じところを掘り返された。前回掘り返されていたが芋は残っていたので再度植え直しておいたところで防護網を張っていたのであるが・・・

汗を流し手間暇かけてこの状態・・・有害鳥獣の駆除を依頼しても対応が鈍いので個体数を減らすよう自己防衛するしかない。猪御用だ!