広電バスの原線運行は昭和18年(1943)に郊外バス事業者の統合でマキノバスの廿日市~原線の運行を引き継いでおり、マキノバス時代の原線運行開始については定かでない。また当時国立原病院も開設されていなかったのでどこまで運行されていたのかも不明である。昭和22年(1947)に国立広島療養所分院として発足しているので、この頃に原(原療養所口)停留所が設けられたものであろう。

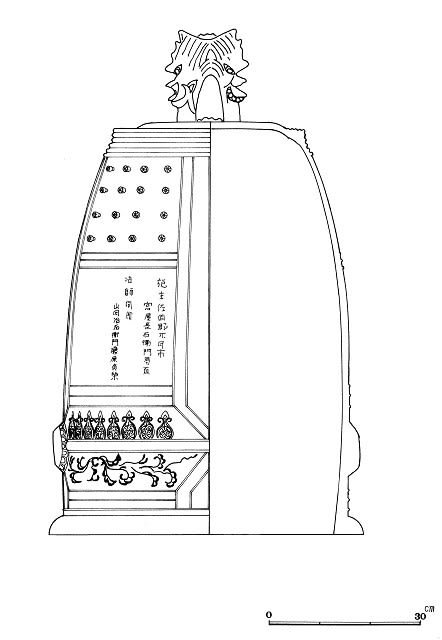

昭和37年(1962)5月頃、広島バスセンターから原(原療養所口)行きが11便あり、ここから折り返していたが、それ以前の昭和35年(1960)頃にはすでに川末まで行く便もあったようである。(このバス停は現在原小学校上となっている)下画像は昭和20年代後期頃、原地区の中心地である橋本を通る広電バス(元原公民館HP画像より)