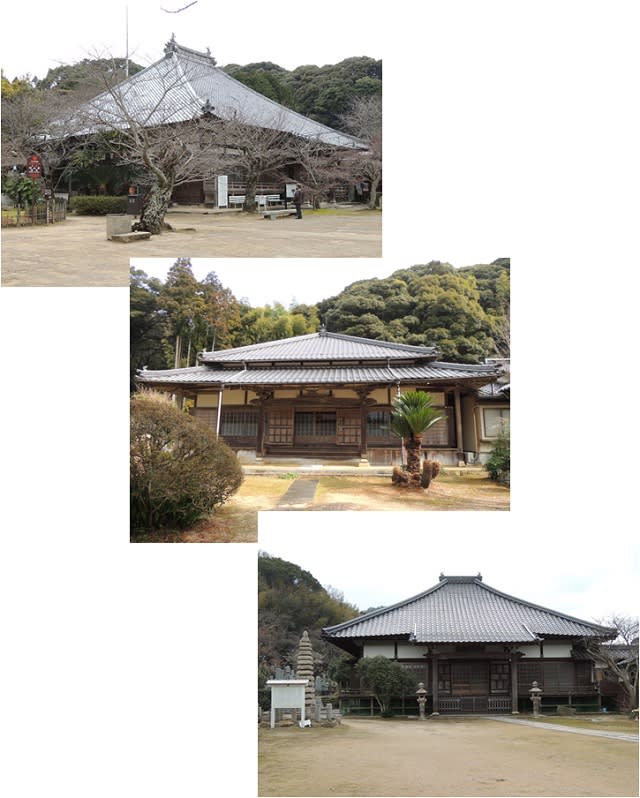

上画像は下関市長府にある功山寺で、長府に移封された毛利秀元の帰依を受けた洞雲寺12世三庭龍達が荒廃していた長福寺を復興し、自ら三世となり洞雲寺13世大雲守的が4世、洞雲寺17世基外嶺雄が5世となっている。

中画像は下関市井田にある来福寺で功山寺を弟子の基外嶺雄に譲った三庭龍達が開いた寺で、洞雲寺18世大洲宗敦が2世となっている。下画像は長府の笑山寺で荒廃していた潮音院を三庭龍達が再興して師の天翁玄播を開山とし自ら中興2世となっている。このように移封された毛利氏に従って多くの寺院に関わった洞雲寺住持がいたことがわかる。

下関市豊田町にある毛利元清継室の澤氏墓碑で、澤氏(法号栄長院)は石見国佐波氏の息女で千代姫と呼ばれていた。元清の室来島氏が没した後に継室として嫁していたが、元清が没した後に徳川家康の媒酌により元清長男秀元の姉とされ、筑前黒田藩家老栗山利安に再嫁された。

黒田騒動で栗山家は断絶したので、秀元は継母の澤氏を引還られ現豊田町高山を居住地にされた。澤氏は94歳の長寿で波乱万丈の生涯を終えて栄長寺(現在廃寺)に葬られた。

昨日紹介した殿居厳島神社の参道入口脇にある洋風建築の旧殿居郵便局舎で看板表示によると大正12年(1923)10月に落成したようである。

2階建の八角搭屋屋根部分やケラバ(妻側屋根下の三角部分)は斬新繊細なデザインで、当時田舎でも洋風建築が取り入れられて地域の人達は目を見張ったのではなかろうか。

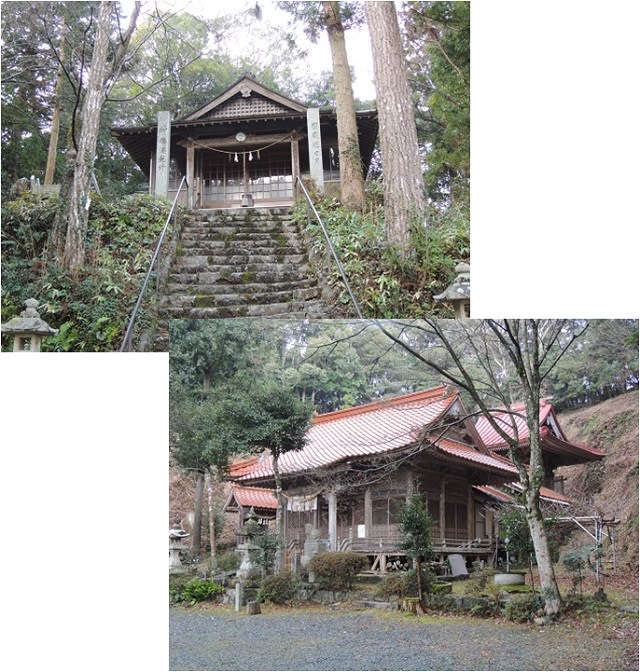

上画像は美祢市大嶺町東分の高台にある厳島神社であるが由緒など定かでない。下画像は下関市豊田町殿居にある厳島神社で江戸期の地誌に安芸国厳島神社を勧請したとあり、文安5年(1448)の棟札が残されているようである。

両神社及び一昨日紹介した轡井厳島神社も山間地にありどのような経緯で勧請され信仰されたのであろうか。

昨日紹介した轡井厳島神社・冨士浅間神社への県道からの入口付近に庚申塚があり、我々が手掛けた注連縄より少し小さいくらいのものが折り畳まれて庚申塚前に結わえつけられていた。

当市域では庚申信仰はされていなかったのか庚申塚を見ることはほとんどないようであり、他地域でみたものに注連縄があるものは初めてである。

先日、所用で下関市に行きいつもの徘徊癖が疼きだし各所を巡ったので紹介します。

下関市菊川町轡井にある厳島神社・冨士浅間神社で神額には「厳島大明神・冨士浅間社」とあるが由緒など定かでない。

この神社には鐘楼門が残されており元禄15年(1702)に鋳造された梵鐘が吊り下げられている。鐘楼門、拝殿、本殿の屋根はかつて草葺き屋根であったものに鉄板覆い葺きとされたものであろうか独特の屋根である。

一昨日、安佐南区の火山(標高488m)に登り地図上の旧山道を進んだので一時藪こぎ状態となった。本通りより脇道探訪が好みであったが若くないので藪こぎは卒業しなくては・・・

山頂は古代の烽燧(ノロシ)が設置されたところと言われるが定かなところは不明である。山頂には烽火伝説地碑が建立されており、付近には折損した陸軍輸送港域第二区標石がみられる。山腹には巨岩の上面に瓢箪が彫られたものや巨岩の立石、展望のできる巨岩には山の境を表したものか多くの刻字がみられた。

上平良地区と原地区に現役でレトロな郵便ポストがある。正式名は郵便差出箱2号(掛箱)で昭和26年(1951)から使用されているようである。

上平良地区にある郵便ポストには何度も赤い塗装がされているが、当初の銘文をかすかに読み取ることができ、昭和44年(1969)9月納とあるので46年間使用されているようである。

山縣通り石州往還の七曲り道を登っていくと標高594mの七曲峠で、かつては瀬戸内が見通せたものとみられ潮見峠とも言われていた。

峠を過ぎるとすぐに峠の清水があり傍らに小さな祠が2つあるが片方は朽ちており、また、上部が破損している石仏もみられる。かつて峠には道祖神が祀られていたようで神祠があることで御水とも言われていたようである。

葛原地区からの帰り道にかつての山縣通り石州往還を通った。昭和27年(1952)の地図によるとこの頃も七曲り道が使用されていたようである。

現在は国道433号線と後畑道の分岐点付近から七曲り道の名残りが残っているが、七曲り峠(潮見峠)の手前付近は山崩れで当時の道は全く無くなっている。

昨日紹介した葛原集会所前の空き地に、かつてこの地に民家があったものとみられる懐かしい津田式の手押しポンプと五右衛門風呂釜が残されていた。

当ブログ主が子供のころ五右衛門風呂に入るときに底板の中央付近に乗らないと底板が浮き上がり熱い風呂釜に触れて飛び出していたことが思い出される。

大沢峠から尾根筋を通っていたが積雪のために中電管理道から葛原地区に廻った。画像正面の繁った森の中に旧葛原村村社であった客人神社があるが由緒などについては定かでない。

森の横に縦道がありその入口左側にある集会所の地は、砂谷小学校の葛原分校があったようであるが詳しいことは不明である。現在もまだバス停留所名に葛原分校とあった。

江戸期の地誌によると上平良境から川末出合まで25丁(約2.7km)、出合から大沢峠まで13丁(約1.4km)とある。

石だらけの谷川から外れてつづら折りの道となって大きな岩があり、岩の割れ目に樹木の根が入り込んで岩を崩壊させている。峠の手前付近には約20m位の石畳もみられ、標高629.2mの大沢峠には積雪があった。

原橋本地区にある辻地蔵の台座石には右山縣道、左石州道とあり、江戸期の石州道は川末地区の出合で泉水峠経由と大沢越え経由の二手に分かれていた。

先日は大沢越え道を大沢峠まで登って行った。川末最奥部の民家付近には往還道のなごりの道が良く残っているが、山の中に入っていくと石が露出した荒れ道となり、峠に近付いて行くと川末川の源流域で道がなくなって石だらけの谷川となっている。

時折JR廿日市駅の改築工事について紹介しているが、現在、橋上駅舎と自由通路の基礎部分の工事が行われているようである。

橋上駅舎と自由通路は営業線路上の難工事であり看板表示によると工期は平成28年3月31日までとなっており1年余先に完成のようである。