宮内の黒折地区でみられた灰小屋でかつては石積みの上に土天井を設け藁葺き屋根であったものと思われる。

灰小屋は「ハンヤ、クグシ小屋」とも言われており、冬になると灰小屋の中で山の柴(山野の小さな雑木)を燃やして焼き灰を作ったり、稲の切り株などに土をかぶせて焼き土を作って自給肥料としていた。

昨日早朝散歩をしていると十数匹の猿の群れに出会ったがカメラの準備をしている間に竹藪に逃げ込んだ。ところがボス猿であろうか威嚇するように一匹近づいてきたので大きな石を投げたら逃げて行った。

昼前に200m位離れた当ブロク主のあばら家付近が騒々しいので外に出て見ると猿の群れが来ており、子猿を背負ったものもおり国道や畑を走り去ってゴゴロ山に逃げて行った。

群れの数が多いのできび団子の準備が大変だ!

上平良地区では所々で田植えの準備が行われており、田んぼ水の吐口で昔ながらの藁を使ったものが3か所でみられた。

田んぼ水の吐口は「ムナクト」「ミナクト」などと言われており、田んぼの水位調節や吐口から田土が流れ出ないように稲藁束を捩り折り曲げたものを畦土に塗り込んでいる。水のあたり口は「ミズクチ」「ミナクチ」と言われている。

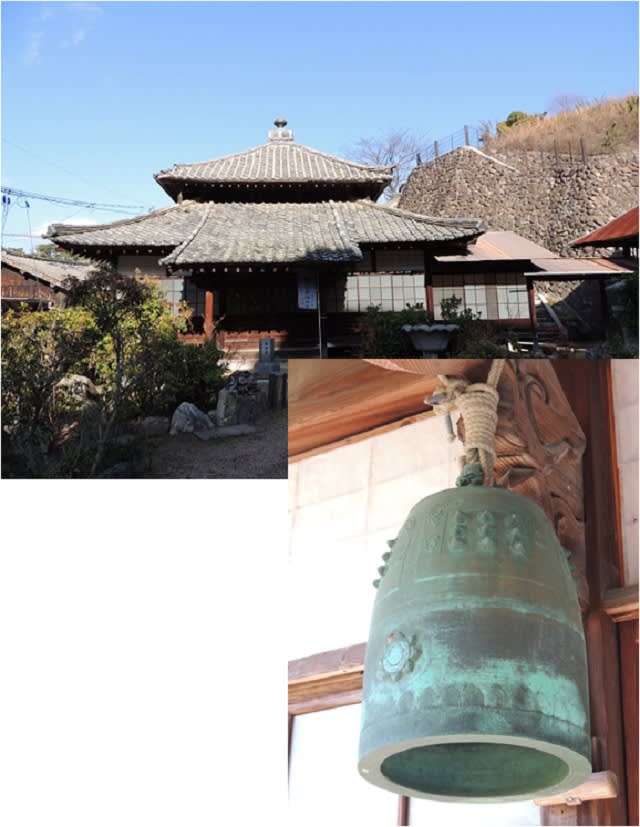

宝寿院本堂(旧護摩堂)に架けられている喚鐘で享保16年(1731)に海田鋳物師植木直義が鋳造したものである。

この喚鐘は朝鮮鐘に似た擬朝鮮鐘形で下帯部分の文様は卍くずしの図案化文様、上部分には蓮弁内に蕨手と方形を図案化した文様でこのような文様は植木氏の鋳造作品でもう一例みられる。海田鋳物師植木氏については『安芸国鋳物師の鋳造活動』に詳述している。

宮内地区の馬ケ原バス停付近に江戸期の津和野街道名残りの小道が残されている。バス停ケ所から左側宅地石垣に沿った小道がかっての津和野街道であったが現在道巾は狭くなっており少し進んでいくと道がなくなっている。

ここより少し佐伯町方面に向かうと以前に紹介したかつて津和野街道沿いにあった馬ケ原馬頭観音が祀られている。

大山祇神社に拝礼して境内裏手にある神仏習合時代の奥の院(元神宮寺)の参詣通路にある生樹の御門を通り奥の院に参詣した。

表示によると樹齢3000年、根周り31mの老楠で、樹洞が奥の院の参詣通路になっており生樹の御門と称されているようである。下画像は境内の神木である乎知命御手植の楠で樹齢2600年と表示してあった。

初夏を思わす昨日、平良小学校の運動会が開催され将来を担う平良っ子たちが元気良く競技をしていた。当ブログ主は運動会が大の苦手であったが孫たちには遺伝していないようである。

開会式で1年ぶりに平良小校歌を歌った。

♪ 平和を心のまもりとし たがいに仲良くむつまじく 学びの道にいそしみて 文化の華につちかわん ♪

瀬戸田港から耕三寺に向かう商店街にある江戸後期から明治初期頃に建てられたという町屋でしまなみ交流館「汐待亭」として使用されていたが現在は喫茶店となっている。しまなみ海道により人の流れが変わり長い商店街はシャッター通り化している。

町屋の造りで厨子二階の格子が捻り子格子(格子を45度斜めにしたもの)で塗り込めとした与力窓で、当島内の他でもみられる手法であり地域色のあるものである。

向上寺山門を過ぎてすぐに鳥居があり鳥居の先は大きな石積みであり岩信仰の磐座か??と思った。地域の人に尋ねてみたら向上寺への参道が造られお宮(稲荷神社?)にはこれを利用するためにお宮参道が廃止されこのようになったようである。

下画像は向上寺三重塔に向かう登山道途中からの耕三寺遠望で、何度か行っているので今回はパス。

瀬戸田の町並み北側、瀬戸内を見下ろす潮音山の新緑に映える朱塗りの国宝向上寺三重塔である。鐘楼に架けられている梵鐘の銘文には、豊臣秀吉の文禄・慶長の役で鉄砲鋳造のため領主の徴発に島中民衆の懇願によって供出が免れたことが刻してある。

史料によると防長の寺院にあった梵鐘の多くが文禄・慶長の役で徴発されて一部は廿日市の鋳物師によって国崩し(大砲)が鋳造されていたようであり、これらについては『安芸国鋳物師の鋳造活動』に詳述している。

昨日、地域の人達としまなみ海道沿い瀬戸田、大三島方面を訪れ、例のごとく徘徊癖が疼きだしマニアックな所を探訪した。

耕三寺に隣接した戦国時代生口水軍の拠点であった俵崎城跡の東麓にある鹿田原厳島神社で、江戸期の地誌には建暦2年(1212)に勧請するとあり海とのつながりが深かったことが窺われる。

県道30号廿日市佐伯線の明石七曲りの最後に残った急カーブ部分に掘割状バイパス工事が行われていたが一部完成したようで暫定供用されている。

佐伯方面には従来の急カーブ道路を通り廿日市方面には掘割状のバイパス道路を通行するようになっていた。

時折り国道433号線改良工事の進捗状況を紹介しているが現在道路側溝や歩道の縁石などの工事が行われているようである。

山陽自動車道の側道交差点には既に信号機や道路案内表示板など設置されているが、信号機は点灯運用されていない。現在T型側道交差点は宮島SAインターや宮園方面などからの交通量が多く危ない交差点であるが運用はいつになるのだろうか・・・

原地区の散歩コース途中の田んぼに麦が植えてあり少し色づいているのでもうすぐ麦にとっての収穫の「秋」となるであろう。

当ブログ主が子供のころには麦踏みを手伝わされており、ご飯には押し麦の入ったまずい麦ご飯を食べさせられていたことが思い出される。

東北・道南地方独特の伝統的な民家の写真を撮りたかったが車中からはうまく撮れない。弘前城を散策していると外堀沿いに国重文の石場家住宅があった。

この民家には雪国特有の「コミセ」と呼ばれる張り出し通路が設けられており、雪や雨の時にさけて通れるようにしていたようである。当ブログ主が小さい頃の民家では「ヤダレ」という空間があった。