平成25年(2013)3月30日に開園したさくらのおか公園は2周年となった一昨日、平良地区山林委員会の人達により公園内の草刈り作業が行われた。

当日公園内の桜のなかで「陽光」という品種の1本のみ満開で小鳥が蜜を吸っていた。そのほかの桜は数輪満開になっていたが数日のうちに満開になるものとみられる。

阿賀港で情島に渡る情島通船の時間待ちをしていたら反対側に宮島管絃祭の漕ぎ船の艇庫があった。

看板表示によると旧暦6月15日に乗り手は阿賀の住吉神社に参詣した後に阿賀港で2艘の漕ぎ船を3回旋回してから厳島神社に向かうようである。

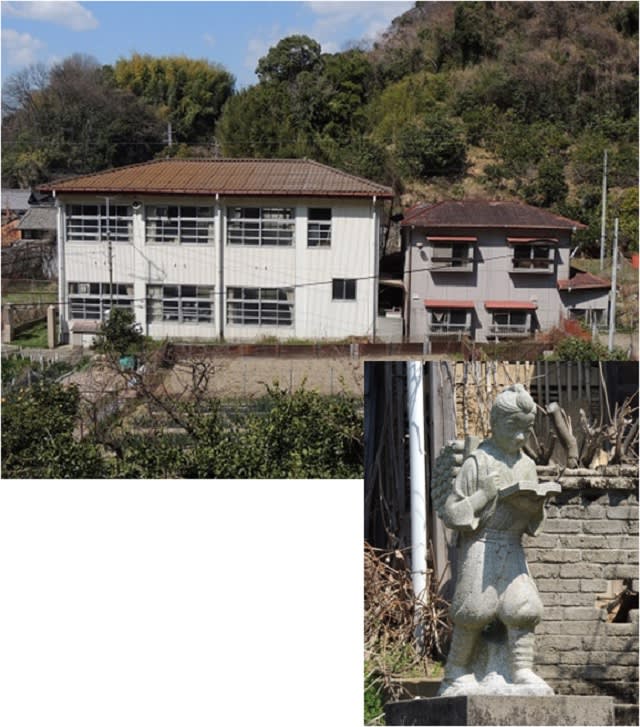

情島集落内の小路を進んでいくとかつての情島小学校校舎と付属舎があり小さな校庭の隅に花崗岩製の二宮金次郎の像があった。

かつて情島には小学校と中学校もあったようであるが昭和58年(1983)に廃校となっており、小学校は平成2年(1990)に休校になっている。人口は高齢者の5名であるが市教委HPによると現在も休校のようである。

集落の集会所裏にある神社拝殿前の看板には新宮神社とかすかにみられるがその他は剥落して読み取ることはできない。

拝殿後方には新宮神社の本殿と他に小祠が2棟と石造の小祠がみられるが何が祀られているのか定かでない。石造の小祠は廿日市市域では北山黄幡社脇にみられるがこの地方ではあまり見ることはない。

一昨日呉市阿賀沖に浮かぶ情島を探訪したが波が高いために後便は欠航するかもしれないとのことで滞在時間が1時間しかなく、探訪目的地は干潮時でないと行かれないとのことで狭い集落内をぶらぶらした。

漁村特有の狭い路地に面して民家や作業場などが建ち並んでいるがほとんど無住で崩れかけているものが多くみられた。現在5名が居住しておられるようである。

紅葉谷川の護岸にみられる石銘板で「滝町下水道、昭和9年12月竣工」と刻されている。

昭和9年(1934)に竣工とあるので現在の終末処理場のある下水道ではなく滝町の下水を流した下水路だったのではなかろうか。現在はヒューム管となっているがかつては土管だったのだろう。

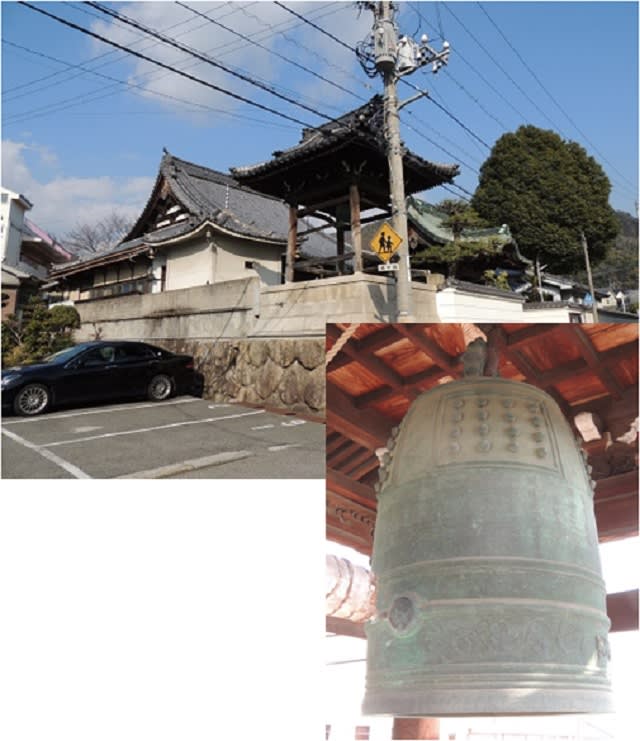

呉市吉浦町にある誓光寺の梵鐘で貞亨5年(1688)に廿日市の鋳物師山田貞栄が鋳造したものである。この梵鐘は元広島の長安寺のものであったが当寺への移転経緯は不明のようである。

廿日市の庄屋で本陣を経営していた鋳物師山田貞栄の鋳造作品は16口が判明しており、この梵鐘のほか廿日市市内の極楽寺、蓮教寺の梵鐘など8口が現存している。

登山道が掘れ込んで道の位置が変わったりしているので8丁碑、9丁碑、11丁碑は確認することが出来ない。

10丁碑には「(梵字)ギーク、10丁」「樋上幸七」「天明元(1781)辛丑五月日」と刻され、12丁碑には「(梵字)キリーク、12丁」「辻 宮屋」と刻されている。13丁碑から17丁碑は確認することが出来ず18丁碑から37丁碑までは以前に紹介している。

極楽寺参道脇にみられる山林境界の樹木で長年守られてきたようであり、隣には現在のプラスチック杭がみられる。

昔は山林の境として樹木の芯を切って脇枝を繁らせていたり貝殻を埋めたりしていたが、現在山に入る人が少なくなってこのようなことが忘れられかけている。

5丁碑には「(梵字)ア、五丁」「木津屋平左衛門」と刻されており、6丁碑には「(梵字)ヂク、六丁」、7丁碑には「(梵字)オン、七丁」「萬屋武吉」と刻されている。

西広島バイパスが築造されてからは小野地区からの登山道を利用するようになって7丁碑手前で本来の参道と出合っていた。長年新登山道を通るようになってからは本来の登山道は廃道となり藪化していたが現在は復旧されている。

時折国道433号線改良工事の進捗状況を紹介しているが、現在平良・原地区境を流れる長野川に仮称長野川橋の架橋工事が行われている。

看板表示によると構造形式はポストテンション方式PC単純コンポ橋ということで、PCコンポ橋は桁高を高くし主桁上フランジ幅を広くし主桁本数を減らして主桁間にプレストレスが導入されたPC版を設置してその上にコンクリート路盤を打つ工法のようである。

西広島バイパスの側道脇から極楽寺参道への登り口がありしばらく進むと本来の登山道となる。かつてこの登山道は廃道となって藪化しているところもあったが現在は復旧されている。

本来の登山道に入ってしばらく登っていくと宝珠を持った観音菩薩像が安置されており、台座石には「立石又兵衛」「宝暦十三(1763)癸未六月廿七日」と刻されている。昔この石仏は結婚式のときに持ち出されていたということである。50m位登っていくと4丁碑があり「四丁」「立石屋藤五良」と刻されている。

昨日紹介した里程基石標に「享保廿一丙辰三月吉日」「廿日市西濱町、常夜燈中」とあったが、これは享保21年(1735)頃に西浜町で常夜燈中という天神山にあった常夜燈の維持管理組織が出来ていたことがわかるのである。

江戸期、廿日市の湊には交易のために諸国から商船が入津しており、夜間の入津の目印に見晴らしのよい天神山に常夜燈が設置されていた。現在残されているものは明治23年(1890)5月に設置されたもので海上安全と大きく刻られている。

かつての極楽寺廿日市参道の起点は広電弘法踏切のところであったが、現在は西広島バイパスまでの間面影は残っていない。

バイパス側道脇のお菊地蔵近くに江戸期の里程碑3基が移設してある。弘法踏切脇にあった里程基石標には「是ヨリ、極楽寺道」「享保廿一丙辰三月吉日」「廿日市西濱町、常夜燈中」とある。1丁碑には「一丁」「天明元年丑五月吉日」「廿日市発起連中造立」とあり、2丁碑には「二丁」「島屋直五郎」とある。もう一基は昭和5年に建立された参道案内碑である。