家納喜酒造の前身である丸亀酒場の酒ラベルの正宗とある下側にYANAKIMASAMUNEとあり、個人醸造の頃から家納喜の呼称がされていたようである。大正7年(1918)10月に合資会社丸亀商店が設立されており、銘酒家納喜を醸造していたようで以前にも紹介した丸亀商店の磁器製酒樽には登録商標として家納喜がみられる。

家納喜酒造の前身である丸亀酒場の酒ラベルの正宗とある下側にYANAKIMASAMUNEとあり、個人醸造の頃から家納喜の呼称がされていたようである。大正7年(1918)10月に合資会社丸亀商店が設立されており、銘酒家納喜を醸造していたようで以前にも紹介した丸亀商店の磁器製酒樽には登録商標として家納喜がみられる。

ウォーキング途中に民家の倉庫前に磁器製の2種類の酒樽が置かれていた。酒樽には廿日市町宮城商店とあり資料で見たことが無い始めてみる酒造場で、酒樽の裏側には銘酒正宗とあった。下画像はかつての家納喜酒造の前身である丸亀酒場の酒ラベルで登録商標の正宗の字体が宮城商店のものとそっくりであり、宮城商店と丸亀酒場は何らかの関係があったものとみられるのである。

原地区の国道433号線沿いの田んぼにみられる用地買収で画像のような狭小残余田んぼが残されており、田んぼとしては使用できない使い道のない土地となっている。当ブログ主も道路用地買収で道路の向う側に2.06㎡の土地が残されたが全く使い道がない土地となった。

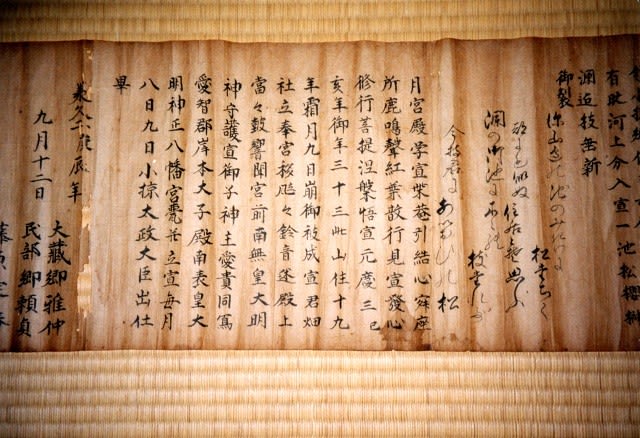

先日来紹介してきた宇佐八幡神社と玉蔵寺は西中国山地で挽造活動していた木地屋との関りがあった。匹見町の某家所蔵の筒井公文所木地屋由緒書(縁起書)の末尾に「・・・文政二己卯龍五月吉日、此木地師小椋十七八、周防国玖珂郡山代宇佐八幡宮神主、広瀧口、藤原勝猛、七十壱歳」とあり、筒井公文所が発給した承久二年とある由緒書を文政2年(1819)に何故か宇佐八幡宮神主が複写しているのである。

玉蔵寺の境内墓地には2基の木地屋墓碑がみられ、また当寺に葬られたと記されているが墓碑を確認できなかったものもあり、当寺は山代木地屋の菩提寺であったようである。

拙稿「西中国山地の木地屋」参照(廿日市の文化 第24集)

宇佐八幡神社に隣接している玉蔵寺は曹洞宗の寺であるが現在無住であり梵鐘の無い鐘楼の屋根は崩れかけている。寺社由来によると八幡神社の棟札に「碧龍山玉蔵禅寺住叟祐鎮本願、静室祐鎮」とあり、古い時代の玉蔵寺は八幡神社の社僧を務めていたようである。江戸初期に荒廃していた玉蔵寺は曹洞宗徳門寺の末寺となり再興されたようである。

昨日紹介した厳島大明神夏焼社脇の覆屋の中にある鉄燈籠の笠、火袋、中台、基礎部分が残されており、錆で表面はボロボロになっている。江戸期の寺社由来によると当神社には4基の鉄燈籠があったようでその内の一基である。寺社由来にかつての銘文が記されており「永享九丁巳年八月吉、山代庄宇佐村長兼、大工藤原朝臣安信」とあり、この鉄燈籠を寄進した長兼は宇佐の刀祢職を務めた讃井氏(後に宇佐川氏を称す)とみられ、大工の安信は、「信」の通し字を用いている廿日市鋳物師の山田氏とみられるのである。 拙稿「宇佐の鉄燈籠鋳工についての一考察」参照(山口県地方史研究 第65号・安芸国鋳物師の鋳造活動 所収)

本殿脇に祀られている境内社の厳島大明神夏焼社はかつて夏焼地区に祀られていた中御前社で、祭神は市杵島姫命が祀られており、祭日が6月17日と厳島神社と同じである。明治期に中御前社から夏焼社と改号し他二社と合祀しており、何時の時代かに境内社として祀られ厳島大明神夏焼社と称されるようになったようである。

宇佐八幡神社の拝殿内周囲に東(春)西(夏)南(秋)北(冬)、その他の素敵な切り絵が張ってあった。切り絵は魔除けとして飾られこれらの内を聖域とされているようである。切り絵は各地方で色々な呼び方があるようで天蓋飾り、長押飾り、切り飾り、彫り物(えりもの)、切り紙(きりこ)などといわれているようである。

宇佐八幡神社の境内にある絵馬庫に「招雲昇天之龍」と題した迫力ある龍漆喰細工の鏝絵が掲額されている。宇佐郷の縄手誉吉氏が大正9年(1920)に制作奉納されたようである。拝殿内には絵馬がみられないが以前は掲額されていたものとみられ、改築されてからこの鏝絵絵馬が別棟の絵馬庫に移されたようである。

岩国市錦町宇佐地区にある宇佐八幡神社を参詣した。宇佐地区は過疎地であり人に会うことはなかったがコロナ感染予防の啓発のためだろうか狛犬にマスクがしてあった。江戸期の寺社由来によると正和元年(1312)に豊前国の宇佐八幡神社(宇佐神宮)から分祀して祀られ大内氏や毛利氏など歴代の領主に尊崇されていたようである。

上平良地区にある民家土蔵の両妻にある蔵飾りで、上画像は七宝の入った大きな袋を背負い打出の小槌を振り上げ俵の上に座っているような大黒さんが漆喰細工で表されている。下画像は恵比寿さんと大きな鯛が表されており、両手で鯛を抱えているのではなくて両手を上に添えている。通常多くではこのような漆喰細工は鏝絵と称されているが、当ブログ主は蔵飾りと称している。

山陽自動車道の側道であまり通ることのないケ所でフェンスの上枠を喰いついた一見ユーモラスな樹木があった。数年先には上枠を喰い込むかも知れないが自動車道の法面であり、喰い込みが先か伐採が先だろうか。側道脇には アッ‼ バラバラ・・・

ウォーキング途中で何度も紹介している原地区にある伊勢神社の参道や境内に「がんばろう日本」とある幟がたてられており、その中になぜか「がんばらう日本」とあるものがあったが・・・

周南市長穂地区にある龍文寺は洞雲寺の本寺で、洞雲寺を開いた金岡用兼はここ龍文寺4世大庵須益に師事し、後に5世為宗仲心に師事して永平寺の復興などに尽力している。金岡用兼は師である龍文寺5世の為宗仲心を洞雲寺の勧請開山とし自らは中興2世となっている。龍文寺の本堂裏にある金岡水で洞雲寺開山の金岡用兼が仏祖に供える湯茶水のために岩を砕いて造ったと言う金岡水である。下画像は明治29年(1896)の龍文寺全図で赤丸部分に金岡水がみられる。