中道集落の過疎化については先日来ふれてきた。集落最奥部の道路脇には元の居住者によって過疎化を憂う句碑が建立されている。

「みそなはす 山野安けく 緑満つ」とあり、かつて生活していた我が故郷が自然に戻っている様子を詠ったものであろうか。句碑の脇には先日紹介した四国八十八ケ所ミニ霊場めぐりの石仏がみられる。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区にある集会所であるが舞台が設けられ映写も出来る学校の講堂を思わすような本格的な公共施設である。

昭和49年(1974)の住宅地図をみると公会堂とあり、集会や講演会など大人数が集まる目的で設けられたものとみられる。中道地区ではかつて多くの人達が居住されこの施設が設けられていたのであろうが現在は10数世帯しか居住されていないようである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区にある民家土蔵のケラバ(妻壁で屋根下の三角形部分)に設けられている蔵飾りで飛び鶴が漆喰細工で作られている。

鶴は縁起物であり羽ばたく姿は当家の飛躍繁栄を祈念して設けられたものとみられる。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区の奥部にある地蔵堂で江戸期の地誌によると大明庵の庵跡に建立されたようである。

堂内には木造の地蔵座像など3躯の仏像が安置されている。大明庵を開いたとされる慶雲和尚の由来が伝えられているが何に基づいたものかは定かでない。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区でみられた一石五輪塔であるが素人が刻したものであろうか幼稚ぽいものである。

五輪塔は墓塔として使われており空輪、風輪、火輪、水輪、地輪からなって複数の石を組合せているが、一石五輪塔は一つの石を彫り込んだものである。本来は一石に空輪、風輪、火輪、水輪、地輪が彫り込まれているがこれらは簡略化されたものである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区の道路・農道脇、羅漢山の登山道脇などや一ケ所に集められた石仏が数多くみられる。

石仏には番号が刻されており、四国八十八ケ所のミニ零場めぐりがかつて行なわれていたようである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

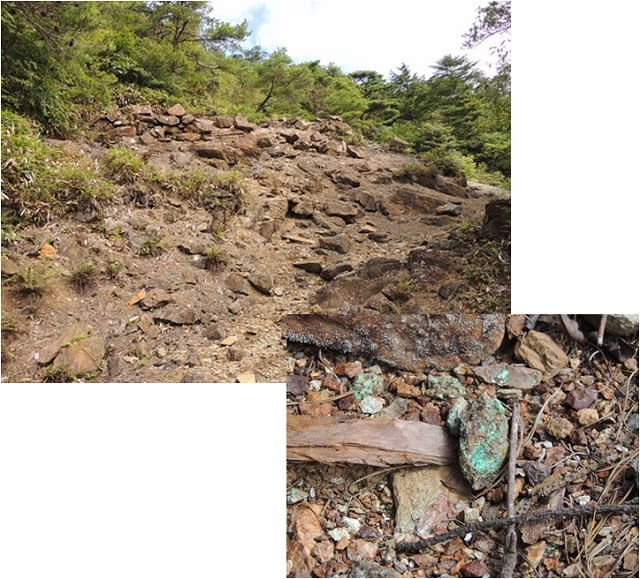

羅漢山登山道のうち鉱山跡コースを登っていると石積みと鉱山のズリがみられるが、どのような鉱物を採掘していたのかは定かでない。ズリの中には青緑色の緑青がみられるので銅の成分も含まれた鉱石であったようである。

昭和30年代の地質調査所月報によると鉱山名は羅漢山重石旧坑とあり地質及び鉱床は細粒花崗岩中の石英脈とある。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

羅漢山山頂に磁石岩があることは以前にも紹介したが、今回は磁石2個を持参して磁石岩であることを確認した。

下画像の下側が北であるが左側磁石の磁石針は南南東を指しており、右側磁石は南を指しているのでこれらの岩は磁性を帯びているために磁石針が正しく北を指していないことがわかった。右側高度計は1100m付近を指している。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

久しぶりに標高1108.9mの羅漢山に登った。山頂には三角点と展望台、磁石岩と東側には国土交通省のレーダ雨量観測所の大きなドーム塔が設置されている。

江戸期の地誌によると秋掛村では「ぢねん石ノらかん御座候故」「羅漢石有之ニ付」などにより羅漢山と呼ばれ、大原村では生山(いき山、なま山)及び車前子ケ垰山(オバコガタオ山)と呼ばれていたようである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

昨日は彼岸の入り、上平良地区を流れる都井手の泥上げ敷きには沢山の彼岸花が咲いている。

現在の井手はコンクリート製のU字溝とされているので泥上げ敷きといっても知っている人はほとんどいないであろう。かつて井手は土羽で度々泥上げをする必要があり管理道兼泥上げ敷きが必要であった。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区の三島原にある元三島神社の鳥居と社殿で過疎化により御神体は一昨日紹介した河内神社に合祀されている。今は誰も訪れる人も無く参道や境内は山林化しつつある。

三島神社は地域の鎮護、五穀豊穣を祈願して建立されたようで、河内神社には宝暦11年(1761)と文政9年(1826)の三島大明神棟札が残されている。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

昨日紹介した中道河内神社の境内にある小祠で近所の方にお聞きしても何神社か不明であった。河内神社に残されている棟札の中に文政9年(1826)と慶応2年(1866)の大元大明神のものがあり、小祠の正面には大の字が刻まれているので大元神社とみられる。

同棟札によると猪鹿害を防ぎ五穀豊穣を祈願するため文政9年に厳島大元社を勧請して小社を建てたようである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

中道地区奥部に位置する集落にある中道河内神社で、中道地区は過疎化が進んでおり平成6年頃の氏子数は23戸であったようであるが現在は10数戸のようである。

明和8年(1771)及び文化8年(1811)の棟札によると中道村鎮守河内大明神中御前神社は厳島大明神の摂社とあり、厳島神社の分祀が祀られていたものであろうか。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~

国道186号線を吉和方面に向かってスパ羅漢を過ぎしばらく進むと、中道方面への県道119号線の分かれ道があり栗栖川に架かる出合橋がある。

通常橋の幅員は起点から終点まで同じであるがこの橋は中道方面に向うと真ん中から巾が拡がっており、中道方面から渡ると真ん中から狭まっている橋であまり見たことがないものである。

今日も元気で徘徊。。。。 ~~~

~~~