ウォーキング途中、原小学校隣接の民俗芸能伝承館横にある昨日のイチョウの黄葉で、前日に紹介した大歳神社のように落葉はしていなかった。民俗芸能伝承館の場所にはかつて小学校の講堂があった所で学校用地に植えられていた銀杏の木のようである。

ウォーキング途中、原小学校隣接の民俗芸能伝承館横にある昨日のイチョウの黄葉で、前日に紹介した大歳神社のように落葉はしていなかった。民俗芸能伝承館の場所にはかつて小学校の講堂があった所で学校用地に植えられていた銀杏の木のようである。

時折り紹介している上平良河野原地区にある大歳神社のイチョウの葉が昨日の風で落ちて境内から周辺にかけて綺麗な絨毯状になっていた。木についた黄葉画像と思ったが少し遅かったようである。

広原神社

原神社

佐古田神社

先日紹介した大竹市の飛地である広原の広原神社・奥谷尻の原神社・後原地区の佐古田神社においては珍しい山鎮めの神事が行われている。悪霊を迎え神楽で囃しての鎮めの儀式で悪霊力を藁蛇に乗り移らせて神木などに巻き付けて鎮送するという神事が行われている。

新年に向けて速谷神社に奉納する注連縄の準備が地域のOLD倶楽部有志により始まった。境内の神池周辺のモミジは綺麗に紅葉していた。

注連縄づくりには稲藁の芯を使うためにアクタを取り除いて準備をする作業で、藁のくずをアクタと先輩たちは言っておられた。地方によると藁すぼといわれ藁の芯を藁しべというところもあるようである。

①

②

③

④

大竹市の飛地である後原地区は大野地域内山間部の中にある小さな集落であり、広原、奥谷尻地区とは少し変わった道切り習俗である。この地域では関札は御幣(佐古田神社で祈祷した御幣)で集落に通じる村境と井手口に関札を立てる習俗が行われている。①画像は北口に立てられた関札、②③④画像は井手名不明であるが井手口に立てられた関札である。

大竹市の飛地である奥谷尻地区は大野地域内山間部の中にある小さな集落で、広原地区と同じように集落に通じる村境に悪霊や悪疫の侵入を防ぐため関札(原神社で祈祷した御札)を立てる習俗が行われている。①画像は北口に立てられた関札、②画像は南口に立てられた関札、③画像は東口に立てられた関札である。④画像は西口に立てられた関札であるが、以前は小瀬川の渡り口に立てられていたが県道の改修で現在は田んぼの脇に立てられるようになっていた。

昨日は勤労感謝の日で、速谷神社ではその年の新穀を神前に供えて収穫に感謝する新嘗祭が斎行され、境内には七五三参りの子供さん連れの御家族が多く見られた。境内参道のモミジの紅葉やイチョウの葉がきれいに紅葉していた。

①

②

③

大竹市の飛地である広原地区は大野地域内山間部の中にある小さな集落で、古くから集落に通じる村境に悪霊や悪疫の侵入を防ぐため関札(広原神社で祈祷した御札)を立てる習俗が行われている。①画像は北口に立てられた関札、②画像は南口に立てられた関札である。西口には現在猪侵入防止の金網が設置してあり近づくことができないので最近関札が立てられているのかは不明である。③画像は過去に訪れた時の画像である。

山林を歩いていると倒木にみたことが無いような茶色と白色のくそナバが生えていた。Googleレンズで検索してみたが茶色のキノコはシュタケ、ヒイロタケ、アケボノオシロイタケ、マスタケなどのどれであろうか。白色のキノコはシハイタケであろうか。⁉

ウォーキング途中の原地区森宗から極楽寺山南麓を遠望。矢印のある高い山が中世の山城である星ケ城跡で広島湾、廿日市、五日市の平地部や石内筋が展望できる場所であり見張所的な城だったのであろうか。右側矢印ケ所は弥生中期から後期頃の高地性集落があったとみられている高尾山遺跡である。

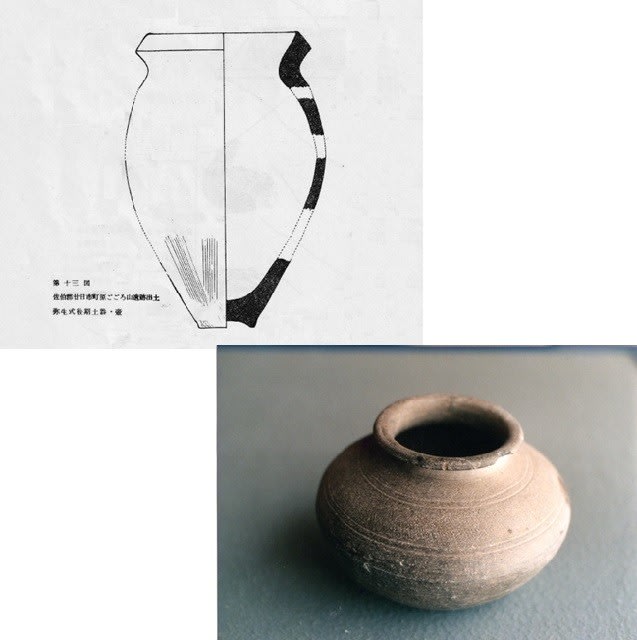

平良地区と原地区の境にある標高156mの小山で、江戸期の原村の地誌に「ごごろ山」とある。戦前にゴゴロ山の西麓で弥生式壷形土器(下画像上側-廿日市の文化第1集)が出土したようであり、また、古くはゴゴロ山丘陵の先端であったと思われる田んぼで須恵器(下画像下側)が出土しているのである。

ウォーキング途中の原地区国実の県道294号虫道・廿日市線から瀬戸内方面を遠望。道路脇にあるイチョウが紅葉していた。県道の先にはゴゴロ山がみられその先には木材港南の広島ガスの丸いタンクがみられ、広島湾の先には安芸の小富士に似た江田島の大須山がみられる。

平良丘陵開発用地に向かう市道堂垣内広池山線で可愛川に架かる橋梁の下部工事が行われており、看板表示によると現在場所打杭の工事が行われているようである。この工事個所より東側では一部分の道路整備が進んでいた。

今秋は比較的に好天に恵まれ秋の収穫が終わったので例年の如く米俵を作った。稲藁の芯を使うためにアクタを取り除いて準備をする。俵の胴体部のコモを編む機具(コモカセ・コモガセ)で、ヒモの上に藁をのせて紐を法則的に交差させ、藁の向きを交互にして必要目数まで順次編み上げていく。

編みあがったコモを筒状に編み紐で結ぶ。コモの端部分を折り曲げて紐で亀の甲状に編み上げていく。片端部を編み上げて袋状になったコモの中に米袋を入れて新米を詰める。米を詰めてコモの上端を折り曲げて他端と同じように紐で亀の甲状に編み上げていく。胴部分の両端ケ所に横縄を二周回して男結びとする。

2本の縦縄を十の字として端部の編み上げ端を通し、横縄部分で一回りして他端中央で飾り縄に紐で結び、横縄を中央部に回して男結びとする。突起の飾り縄部分に色紙を巻き水引で結んで完成である。新米の米俵は今年も元気であった証としてしかるべき所に・・・

時折り平良丘陵開発予定地の山林が伐採されて一部掘削されている画像を紹介しているが、下画像は藤掛交差点付近からの遠望である。大きく掘削されている広池地区から右端の掘削されている間の山林も用地内であり伐採掘削されるのである。後方の高い山が星ケ城跡で右側が極楽寺のある山である。