昨日は旧暦の5月5日端午の節句であり、地御前神社では御陵衣祭が催された。客人本殿に続いて大宮本殿で神事が行われ、大宮本殿前の拝殿で舞楽の陵王と納曽利が奉納された。

神事に続いてかつては流鏑馬神事が行われていたが現在は拝殿前で白馬に乗った流鏑馬装束の射手が天地と四方に騎射の形をするのみである。

昨日は旧暦の5月5日端午の節句であり、地御前神社では御陵衣祭が催された。客人本殿に続いて大宮本殿で神事が行われ、大宮本殿前の拝殿で舞楽の陵王と納曽利が奉納された。

神事に続いてかつては流鏑馬神事が行われていたが現在は拝殿前で白馬に乗った流鏑馬装束の射手が天地と四方に騎射の形をするのみである。

宮内地区の宮園小学校校庭の法面にチガヤが群生しており成熟した穂花は真っ白の綿毛となり、もうすぐ綿毛とともに種子は風を受けて飛んで行くのだろう。

チガヤはやっかいな雑草であるが若い穂は噛むと甘く、田舎で物が少ない子供の頃ズボーナといってチューインガムの代用として噛んでいたものだ。

遠くに安芸の宮島の山々が

雲一つない青空の昨日、平良小学校の運動会が開催され将来を担う平良っ子たちが元気良く競技をしていた。昔は応援テント下で地区の子供や親たちが一緒に昼食をしていたが現在は家族ごとに運動場脇などのレジャーテント村で・・・ 開会式で1年ぶりに平良小校歌を歌った。

♪ 平和を心のまもりとし たがいに仲良くむつまじく 学びの道にいそしみて 文化の華につちかわん ♪

手前山中御殿平の石積み、山上の郭を遠望

花の壇-復元侍所

山中御殿平-石積み遺構

安来市広瀬町にある尼子氏の居城である富田城跡(月山城跡)で最初に訪れたのは50数年前で今回で5度目であろうか30数年ぶりに探訪した。

山中御殿平には多くの石積み遺構が残されているが尼子氏時代以降に築造されたもののようである。山中御殿平から整備された七曲り道を登って行くと山上の郭で西袖ケ平、三ノ丸、二ノ丸、本丸などの郭跡があり、山上の郭から広瀬の街並みが俯瞰できる。

昨日紹介した神魂神社の境内に見たことがないような神事の痕跡がみられたが、松江市のHPによると当神社で行われている「祷家神事」のお柴(神籬)のようである。

お柴(神籬)は榊の神木に御弊を付け藁の蛇体を巻き付けたもので、祷家氏子たちが新嘗祭に供える神饌や出雲国造が常食される穀物の増産を祈願する神事で、祷家氏子たちが一年をかけて御供田で田作りから収穫、神事に至るまでの行事を行うようである。

神魂神社本殿

出雲大社千木(左)、阿須伎神社千木(右)

松江市大庭町にある神魂神社に参詣した。本殿は天正11年(1583)に再建され先々週参詣した出雲大社より大社造りの古い様式を残しているようで国宝に指定されている。

本殿の屋根上の千木をみると先日参詣した出雲大社、阿須伎神社のものと先端や穴の上下の切り方が違っていた。出雲大社、阿須伎神社の千木先端や穴の上下は垂直に切られているが神魂神社のものは水平に切られていた。ネットによると祭神が男神と女神によって切り方が違っているようである。

一昨日同好の士と東部出雲路方面を探訪、安来市広瀬町の布部町並みにある旧布部郵便局で昭和14年(1939)に建築され昭和62年(1987)まで使用されていたようである。

古い町並みが続く中で各所に斬新なデザインが使用された洒落た建物である。半円状庇上の壁面にはファンライト(扇型欄間)様のデザインが設けられ、さらにその上部窓上の庇も半円状の洒落たデザインが多用されている。

平良・原地区内で唯一の麦作であろうか、麦の穂が実っておりもうすぐ収穫期を迎える時期のようである。

先日出雲路を探訪したときに出雲盆地では麦作の田んぼが多くみられたが当地域ではほとんど見ることがない。

桜尾本町の旧西国街道沿いに唯一残っている往還松で、昭和30年代後半頃には下画像のように4~5本位残っていた。

往還筋松植場所本数並松苗数積帳写(上田家文書)によると文化6年(1809)ごろ海老塩濱境から岩戸土橋までの沖手片側に往還松10本、岩戸土橋から津和野藩御船屋敷までの両側に往還松40本が3間間隔で植えられていたようで、旅人を暑さや風、雨、雪などから守り快適な旅ができるように植えられていたようである。

桜尾1丁目の中国醸造用地内にかつていも焼酎を入れていたものとみられる酒瓶の山がみられる。

若いころJR廿日市駅からトラックでさつま芋を中国醸造に運んでいたのを見たことがあり、国道2号線を通っている時いも焼酎の醸造している匂いがしていたことが思い出される。

廿日市市天神地区の旧西国街道三叉路脇に廿日市招魂社があり、その右手に明治天皇御用品奉置殿と表示した西洋様式を思わすような小さな建物がある。

この建物は元佐伯郡役所敷地内にあった奉安庫であったが県より譲り受けてこの地に引き移転して明治天皇御用品奉置殿として使用されたようである。

「元佐伯郡役所奉安庫(明治天皇御用品奉置殿)」

天満神社石手摺(上側)、佐方八幡神社狛犬(下側)

佐方八幡神社石燈籠(左側)、正覚院行者堂石燈籠(右側)

江戸期、元文元年(1736)ごろ津和野藩御船屋敷には廿日市詰の家士、船頭、水主、小者など93人が居住していたようであり、彼らは広島藩の法を守ることとされ治外法権的な特権はなく廿日市町民と同じとされた。

これらを裏付けるように家士の田原小左衛門が寄進した天満神社石手摺、佐方八幡神社狛犬、正覚院行者堂石燈籠があり、堀田仁助が寄進した佐方八幡神社石燈籠がある。また正蓮寺、常国寺、洞雲寺などには津和野藩御船屋敷関係者の墓碑がみられ、船屋敷の人々は廿日市町民の生活の中に融合していたものとみられる。

津和野太鼓谷稲成神社

昨日紹介した津和野藩御船屋敷跡碑からすぐ先の変則的な三叉路脇にある稲生神社で津和野藩御船屋敷の鎮護のため津和野太鼓谷稲成神社を勧請して祀られたものとみられるが、なぜか神額には稲生神社とある。

この稲生神社は治外法権的な御船屋敷内にあったために廿日市の古文書にはみられない神社であり、右側にみられる石燈籠は津和野藩士増野源興保が寛政3年(1791)に寄進したものである。

津和野藩御船屋敷跡碑

廿日市町史資料編附録絵図

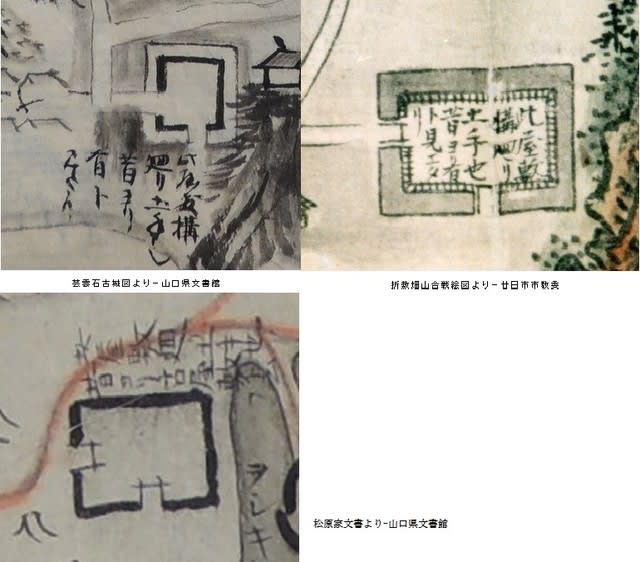

折敷畑山合戦絵図(市教委蔵)、芸雲石古城図・松原家文書(山口県文書館蔵)

桜尾本町の変則的な三叉路脇に津和野藩御船屋敷跡碑が建立されており、江戸期にはこの付近一帯は石州津和野藩の御船屋敷があったところであるが屋敷の痕跡は全く残されていない。

津和野藩御船屋敷は中世の桜尾城居館跡が使用されていたものとみられるのである。江戸期の廿日市絵図をみると津和野藩御船屋敷の周囲には土塁状の竹藪が描いてあり、江戸期に描かれた折敷畑山合戦絵図(市教委蔵)などで、津和野藩御船屋敷について「此屋敷構廻リ土手也昔ヨリ有ト見エタリ」などとあり、これらからみると桜尾城居館跡が江戸期に津和野藩御船屋敷として使用されていたことがわかるのである。

「廿日市の文化第19集 津和野藩御船屋敷(屋敷位置復原の試み)参照」

廿日市12代目桜島大根

廿日市2代目切葉松本地大根

廿日市12代目桜島大根と廿日市2代目切葉松本地大根の花が咲き始めたことを先日紹介したがもう少しで種の収穫となりそうである。

両大根の種を採って次シーズンに廿日市13代目桜島大根と廿日市3代目切葉松本地大根を栽培する予定である。ただ見るだけのために手間暇かけて・・・