『江戸の坂・東京の坂』その72。前回の続き。横見坂を登り、左に曲がるとちょうど谷になっており、左にも右にも上り坂となるが、この谷は傘谷と呼ばれていた。

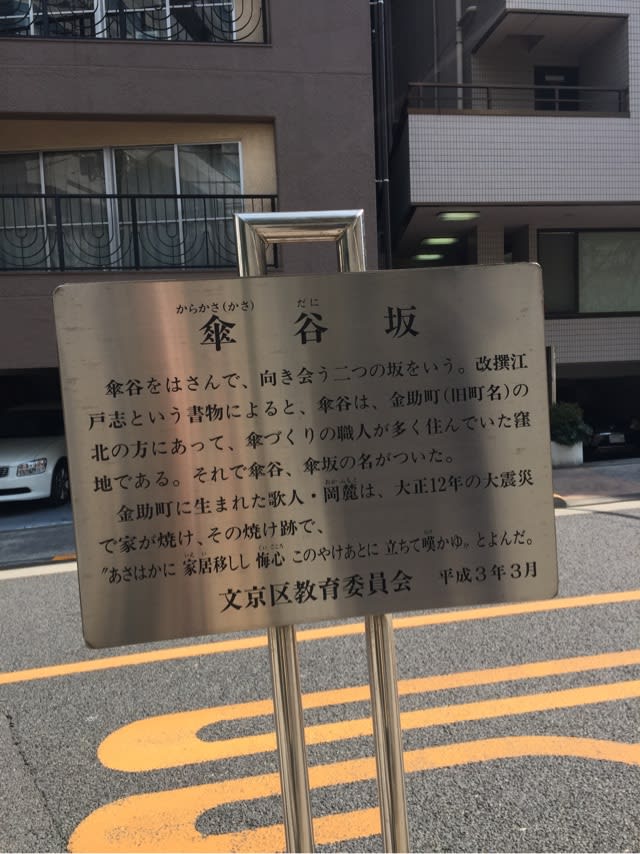

案内板は左に行ったあたりにある。それによるとこの窪地あたりに傘作りの職人が多く住み、窪地を傘谷、坂を『傘谷坂』(からかさだにさか、かさだにざか)といったとのこと。なお、ちょうど日本サッカーミュージアムがあるあたりである。

傘谷坂を登り、蔵前橋通の湯島1丁目交差点を左に曲がり、清水坂下の交差点まで歩く。その先が『新妻恋坂』、これは関東大震災後に蔵前橋通りが作られたもので、裏にある妻恋坂に並行するため、この辺り名前が付けられた。

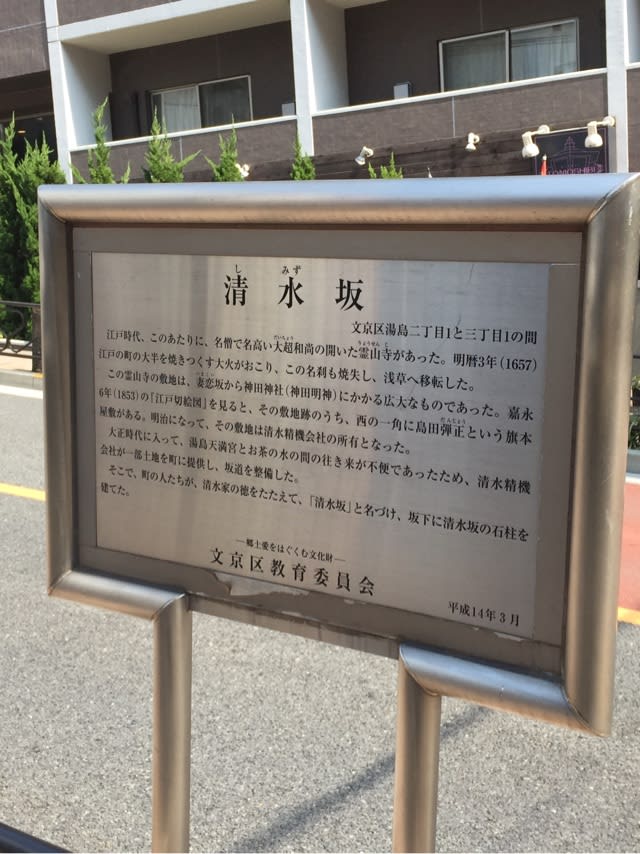

清水坂の交差点を左に行く坂が『清水坂』。この辺りには江戸時代には霊山寺という名刹があったが、明暦の大火が焼失、浅草に移った。

その後、明治になり清水精機という会社の所有となったが、湯島天神と御茶ノ水の往来が不便であったため、清水精機が土地を提供して坂道を整備、これを讃えて『清水坂』と呼んでいる。

清水坂を少し上り、次を右に行くと妻恋神社がある。妻恋神社は日本武尊が東征の際に三浦半島から房総に行く途中で暴風雨に遭い、お妃の弟橘姫(おとたちばなひめ)が身を海に投じ海神の怒りを鎮めたと言われている。

その後。日本武尊が湯島に滞在したので郷民が姫を慕い、日本武尊と弟橘姫を祀ったという来歴がある。同じように2人が祀られている神社には三浦半島にある走水神社などがある。

この神社の前にあるため、『妻恋坂』とついたのだが、この坂道は妻恋神社を越えたあたりから急な下り坂になる。また、妻恋神社が来る前には霊山寺があったのだが、当時は霊山寺の開祖大超和尚の名前を取って『大超坂』と呼ばれていたらしい。

妻恋坂を下っていき、左に曲がると途中から階段になる坂があるが、これは『立爪坂』と呼ばれている。あまり詳しくは分からないが、この名前の坂は爪を立てて上るほど険しい坂であったのではないかと考えられる。今はそれほど厳しくもないのだが。(以下次回)