今回、立山カルデラ砂防体験学習に参加して残念なことはただ一つ。有峰ダム(写真上)を目の前にしながら、十分な見学ができなかったこと。日本でも屈指のこの巨大ダムは、この体験学習会のプログラムからすれば全く蚊帳の外だったことだ。

確かに北陸電力が設置する有峰ダムは、発電専用のダムなのだが、有峰第一発電所は26万キロワットの電力を生み出し(水力発電所では国内第5位、単機による一般水力発電では日本一)、このダムの水を利用する5か所の発電所における発電量は53万キロワットを超える国内でも屈指の発電施設を抱えるダムでもある。

目的は違えども、もちろん治水にも大きな力を発揮しているし、富山平野を守るというという観点からすると砂防も治水も同じ目的を持っている。「有峰ダムは立ち寄らないのか?」とガイドに質問したが「寄りません」と一言だけの返事。まあカルデラの区域外だし、電力会社の持ち物だから仕方ないですけどね。

まあ、ボヤキはそれくらいにして、今回の常願寺川物語の最後として紹介しておきたいのが、やはりこの川の砂防事業に大きな影響と功績を残した先人たちがいたこと。これは各地を訪ねる旅に自分自身勉強になるし、感動を覚える宝となっている。

以下に、3人(実際は4人)の功労者を紹介しておく。もちろん、それ以外にも多くの技術者や政治家、地元の方々がこの川への思いと英知をつぎ込んでいるのであるが、個人的に特に印象的な人たちということでご理解いただきたい。

まずは、オランダ人土木技師のローウェンホルスト・ムンデルと、先にも紹介したヨハニス・デ・レーケ(写真上)。デ・レーケが先輩で来日も早いが、常願寺川への調査に入ったのはムンデルが先。デ・レーケの言葉とされていた「これは川ではない、滝だ」というのは、実はムンデルが言ったことである(その川も、常願寺川ではなく、隣の「早月川」だそうだ。)

ムンデルが富山県に入ったのは1883年(明治16年)、調査に入った5つの川の中で常願寺川のあまりの急こう配に驚いたという。堰堤を築き、護岸工を施す、河道を改良するといった、後に富山に入て直接技術指導にあったデ・レーケが実施する対策を先駆けて提案している。

1891年にまたも大洪水を起こした常願寺川に送られたのが、日本での砂防工事において経験豊富なデ・レーケ。送り出したのは内務省土木局長で初代・土木学会長の古市公威。この頃お雇い外国人技師は次々帰国しデ・レーケだけになっていたとか。常西合口用水でも紹介したデ・レーケにより常願寺川に近代土木工事の第一歩が踏み出されたのは確かだが、国の直轄事業としての必要性を訴えるきっかけを作ったのもデ・レーケである。

1893年、ムンデルやデ・レーケが訴えてきた常願寺川下流の富山県の砂防工事は終了した。しかし、水害は収まらない。それもそのはず、この時点では上流部には手が加えておらず、土石の崩落により荒廃している状況を看過できないことに気づく。

1902年(明治35年)富山県知事に就任した李家隆介(りのいえ・たかすけ、写真上)は、自ら立山に登って常願寺川の上流部を視察した。この調査により、李家知事は常願寺川上流の砂防工事の必要性を訴え、県会では一つの質問もなく上流部の砂防工事諮問案は可決されたという。

1906年、国の補助のもとにいよいよ県営の「立山砂防」が始まる。先に紹介した国の重要文化財である泥谷の堰堤群などがそれにあたるが、危険な工事現場、物資資材を運ぶのさえ大変な場所、しかも洪水は繰り返し起こり立山砂防は早くも暗礁に乗り上げることになる。

砂防法の改正はしばらくたってからの1924年(大正13年)で、常願寺川のように単独県(富山県)の圏域のみを流れる川も国直轄でできるようになった。今でいう「一級河川」ということになる。いよいよ国により常願寺川上流部の立山砂防が始まる。

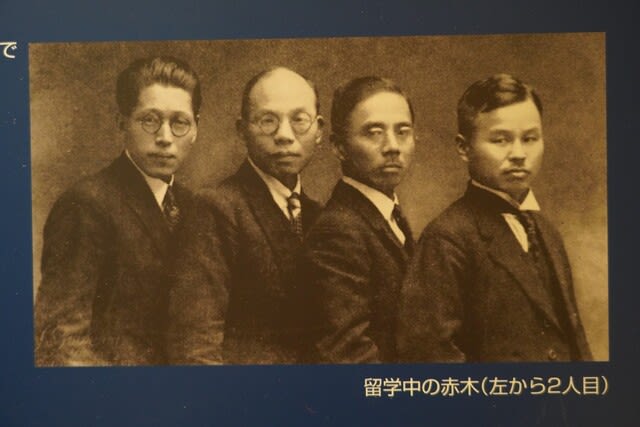

ここで登場するのが赤木正雄である(写真上:左から二人目)。旧制一高から東京帝国大学を経て、内務省に入省するも自費でオーストリア留学。ウィーン農科大学や欧州各国の砂防現場で学び、のちに「砂防の神様、砂防の父」ともいわれる、まさしくエースの登場である。1925年のことである。

初代立山砂防事務所長に就任した赤木は、資材の運搬道路、前回紹介した専用軌道の敷設、そして山を歩き回って白岩堰堤の必要性を見出し、自ら設計し、建設の指導に当たった。富山県民の「護天涯」、「山静川清」の悲願に向けての実質的な一歩である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます