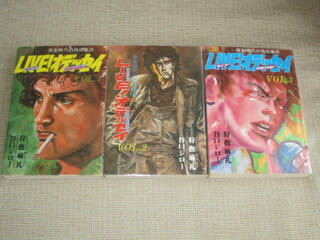

作・狩撫麻礼/画・谷口ジロー 昭和57年 双葉社アクション・コミックス 全3巻

これは去年5月の古本まつりで3冊揃いで買ったマンガ。

『事件屋稼業』といっしょに並んでてねえ、そっちはタイトルくらいは知ってたのに対し、こちらはまったく知らなかったんだけど、勢いでこいつもいっちゃえと買った、まあ、谷口ジローに対する信頼がそうさせたんだろうな。

話はバンドマンのことでした、オデッセイと呼ばれている男、アメリカに行ってたのが5年ぶりに帰ってくるってとこから始まる。

今ぢゃマンガ家になったりとそれぞれ商売替えしてる、昔の仲間たちが出迎えに行くんだが、颯爽と登場なんてんぢゃなく、機内で胃けいれん起こして運ばれてくる。

回復したら、ぢゃあ音楽活動始めるかっていうと、その気で帰ってきたんぢゃなくて追われるようにアメリカあとにしてきただけで、オデッセイはやる気をなくしてる。

それどころか仲間がバンドの話を持ち出すと、それを言うなとばかりに怒り狂っちゃう状態。

かつてのバンドは、なんでも「五年前 ライブファンなら誰でも“憂歌団” “サウス・トゥ・サウス” “オデッセイ・バンド”をベスト3にしてたのよ」ということで、一部では人気絶頂だったらしいんだけど。

っていうか、人気絶頂だったとき17歳で、まだ22歳って設定かよっておどろく、17歳でハイエースにメンバー乗り込んで全国ツアーしてたのか。

で、音楽活動再開しないでなにするかっていうと、探偵やったりしてる、ボクシングに関する挿話もあったりして、狩撫麻礼的ハードボイルド世界。

第2巻のおしまいのほうになって、ようやく本題に入るというか、バンド活動再開する気になって動きだす。

そっからは、ビヤガーデンの演奏で強烈なインパクト与えて、レコード会社のそこそこ偉いひとが会社やめてバンドのプロモーターになってやるとか言って味方について。

そのオッサンの押しの力で、イギリスの人気パンクバンドの公演の音響チェックに参加して、東京・大阪・福岡のライブの前座をつとめることになって、そこで熱狂的支持を得て、ってトントン拍子に進んでく。

なにがどういいのか、よくわからんが、オデッセイの「黒いボーカル」が必殺で人気爆発ってことで、一挙に世界進出しようかって話になる。

展開早っ、って、まあ、天才の話なんでしょう、だけど途中まで探偵なんかしてた、長い助走期間はなんだったのかねって気はちょっとする。

各巻章立ては以下のとおり、音楽やろうとするのは第2巻の「we shot the…」から。第3巻には本編とは関係ない、谷口ジロー作品が3本入ってる(これはトクした気分)。

第1巻

帰還(リターン)

ペントハウス

〈恋の正多面体(ダイヤ)〉

ハード・タイムス

銀の幕

月光のピエロ

スネークマン・ショウ

第2巻

one night

run,run,run

rainbow

night moves

we shot the…

第3巻

the man

miner performer

trouble in

up tempo

super star

live

野獣の夜(作・狩撫麻礼)

ジェロニモ

サバンナの風は赤く

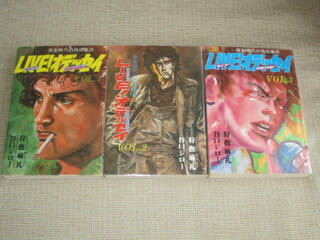

これは去年5月の古本まつりで3冊揃いで買ったマンガ。

『事件屋稼業』といっしょに並んでてねえ、そっちはタイトルくらいは知ってたのに対し、こちらはまったく知らなかったんだけど、勢いでこいつもいっちゃえと買った、まあ、谷口ジローに対する信頼がそうさせたんだろうな。

話はバンドマンのことでした、オデッセイと呼ばれている男、アメリカに行ってたのが5年ぶりに帰ってくるってとこから始まる。

今ぢゃマンガ家になったりとそれぞれ商売替えしてる、昔の仲間たちが出迎えに行くんだが、颯爽と登場なんてんぢゃなく、機内で胃けいれん起こして運ばれてくる。

回復したら、ぢゃあ音楽活動始めるかっていうと、その気で帰ってきたんぢゃなくて追われるようにアメリカあとにしてきただけで、オデッセイはやる気をなくしてる。

それどころか仲間がバンドの話を持ち出すと、それを言うなとばかりに怒り狂っちゃう状態。

かつてのバンドは、なんでも「五年前 ライブファンなら誰でも“憂歌団” “サウス・トゥ・サウス” “オデッセイ・バンド”をベスト3にしてたのよ」ということで、一部では人気絶頂だったらしいんだけど。

っていうか、人気絶頂だったとき17歳で、まだ22歳って設定かよっておどろく、17歳でハイエースにメンバー乗り込んで全国ツアーしてたのか。

で、音楽活動再開しないでなにするかっていうと、探偵やったりしてる、ボクシングに関する挿話もあったりして、狩撫麻礼的ハードボイルド世界。

第2巻のおしまいのほうになって、ようやく本題に入るというか、バンド活動再開する気になって動きだす。

そっからは、ビヤガーデンの演奏で強烈なインパクト与えて、レコード会社のそこそこ偉いひとが会社やめてバンドのプロモーターになってやるとか言って味方について。

そのオッサンの押しの力で、イギリスの人気パンクバンドの公演の音響チェックに参加して、東京・大阪・福岡のライブの前座をつとめることになって、そこで熱狂的支持を得て、ってトントン拍子に進んでく。

なにがどういいのか、よくわからんが、オデッセイの「黒いボーカル」が必殺で人気爆発ってことで、一挙に世界進出しようかって話になる。

展開早っ、って、まあ、天才の話なんでしょう、だけど途中まで探偵なんかしてた、長い助走期間はなんだったのかねって気はちょっとする。

各巻章立ては以下のとおり、音楽やろうとするのは第2巻の「we shot the…」から。第3巻には本編とは関係ない、谷口ジロー作品が3本入ってる(これはトクした気分)。

第1巻

帰還(リターン)

ペントハウス

〈恋の正多面体(ダイヤ)〉

ハード・タイムス

銀の幕

月光のピエロ

スネークマン・ショウ

第2巻

one night

run,run,run

rainbow

night moves

we shot the…

第3巻

the man

miner performer

trouble in

up tempo

super star

live

野獣の夜(作・狩撫麻礼)

ジェロニモ

サバンナの風は赤く

」ってことを、キチンと言えなくちゃいけないのよ。それが女の教養っていうもんなのね。(中巻p.31)

」ってことを、キチンと言えなくちゃいけないのよ。それが女の教養っていうもんなのね。(中巻p.31)