日曜日。この日は「動こう」と考えていました。前にも書きましたが「痩せよう」という気持ちがあります。選手にも「目標設定」の話をしましたが、自分自身もある程度やらないといけないなと。練習会で多少なりとお手本を見せられるように。本当に運動していないですからすぐに息切れがします。だめですね・・・。

とりあえず歩いて緑地公園まで移動。ここは2.5キロくらいでしょうか。そこからはやり走ったほうが良いかなと思ってジョグをすることに。本当に体を動かしていませんでしたから軽くジョグをするだけでもかなりの負荷。それでも気持ち的に「走ろう」と(笑)。陸上競技場の周りに「ジョギングコース」があります。そこに「〇m」という距離表示が書いてあるのでそれを目標に走ることに。長い距離を走るというのは難しいので「1キロ」を走ろうと。何か目的があるかといわれると全くないのですが、「走る」と決めたので走ろうと。

まー「走る」といっても本当にジョグレベル。身体を動かしていない人間にとっては「ジョグで走る」ことさえもかなりの負荷になります。よくよく考えてみると本当に運動していないなと。先日から寝る前に「腹筋」「背筋」「腕立て」をやっています。これだけでもかなりの進歩。基礎筋力を高めて基礎代謝を上げようという感じです。1週間くらい補強をしたので少しくらい走れるかなと思いましたが「全くダメ」です(笑)。連続して走るのは不可能なので1キロ走ったら少し歩くということで。

目標は「5キロ」走ろうと。いきなり長い距離を走るのは無理なので1キロを5回に分けようと。何度も書いていますが「強制」されているわけではなく「勝手に決めて勝手に走っている」だけです(笑)。これが1キロで終わろうが3キロで終わろうが別に関係ない話です。とはいえ、「走ろう」と決めたのでこの日くらいは走ろうかなと。3本走った時点で「いや、これは・・・」という気持ちになりました。「陸上競技部顧問」というだけで「走っている」と思われがちですが本当に動いていません。1キロを走るだけでヘロヘロになるくらいです。

が、「決めたからやろう」という強い意志を持って(笑)。4本走って最後の1本は「少しペースを上げる」という高い目標を(笑)。とはいえ、間違いなくヘロヘロなので「5分を切ろう」というレベルのスピード。走っていると「0.1」「0.2」と距離表示が見えます。とにかくこれを少しずつ増やしていって1キロまで・・・という目標。ペースを上げるというのはできません(笑)。走っていたらジョガーの皆さんに抜かれます。全然です。それでもなんとか走り切り4分55秒くらいで走り終えました。いや、これはしんどい(笑)

走っていて思ったのはやはり「スモールステップ」が重要だなと。距離表示があることで「あと600m」とか「半分まで来た」というのが分かります。自分が少しずつ前に進んでいるのが分かる。こういう部分は選手にも必要だなと。やっていることが「前に進んでいる」ことの確認になるかどうかです。なんとなくやっているというのではなく「やっている」という実感がわくほうが良いなと思います。できないことができるようになっていくというのは「分かりにくい」部分があります。男子がウエイトが好きなのは「目に見えて結果が分かる」からだと思います。他にも何かできるようになればいいなと思います。これもkbt先生と話をしながら「懸垂」を毎日やらせようかという提案をさせてもらっています。やればできるというのを実感してもらいたいなと。

そこからまた歩いて帰宅。この日はトータルで14㎞の歩いたり走ったりしていました。初めて時計の機能が役立ちました(笑)。で、kd先生が光で練習をされているのでそれを見に行く。本当に見に行っただけですが。そしてラーメンを食べる(笑)。

貴重な時間でした。夜は休まずに補強を。まじめに継続していこうと思います。ヘロヘロ(笑)。

土曜日。この日は気分転換も含めてセミナーパークへ。学内だけではなく色々な環境でやっていくことで見えてくることもあります。

気分転換ということもあり最初はマークを使ったゲームを。これはサッカーでよく用いられるようです。スペースを作る。マークをする。広い視野を持ちながら先を見越して動く練習。これがスプリントに直結するとかではなく、様々な形で「考え方」や「視点」を磨いていく。ゲーム性もあるのでかなりの時間を使いました。たぶん予定よりも多く時間を使ったと思います(笑)。

そこからは坂道を使っての「ジャンプ系」で。バウンディングや片足跳びなどを上り下りを使って。前日に「一歩目の重心移動」をやっていて選手もいます。今回はそれを生かしながら「一歩目で歩大きくマークを超える」という形で。上手くできない選手もいるのでグループ分けしてそれぞれに「教えさせる」という時間も。時間に余裕があるからこそできる部分かなと。ここが「弱点」という選手もいます。何とかしてここを克服していく。大きく跳ぶというだけではなく「そこからの流れ」も必要になります。練習を重ねていくことの重要性ですね。ハードルジャンプが得意でもバウンディングが足だけになる。これでは進みません。「腰が残る」タイプの選手はここをどのように改善するかというのが大きいなと思います。結局走れない。

kbt先生と話しながら「女子は片足でどれだけ跳べるか」という部分に。これは以前から書いているような。mtm先生やysd先生と話をする中で「ホッピングの重要性」について出てきます。この部分の強さとスプリントの強さは間違いなく比例すると思っています。男子よりも女子のほうが相関関係が強いと思っています。だからこそ芝生の上でもしっかりと跳ぶことが必要になる。やはり「頻度」をどうするか。練習の中に「縄跳び」を入れていきたい。片足二重跳びなどをしながら「片足で力を発揮する」という部分を経験する。それが少しずつ前に進んでいくことになるのかなと。準備としては重要だと思っています。話をする中で色々なイメージがわいてきます。グランドで話をすることは面白い。

少しだけ平地で。これまでひたすら「縦の動き」をしていました。少しずつ「横の動き」に変えていく。「縦の動き」がしっかりとできていないと進むときに膝が開きます。それにより接地に位置がずれる。前に進むことでやってきた動きがつながらなくなります。「縦の動き」だけでは実際の走りにつながらない部分があります。足長を伸ばして少し進む。やはり時間をかけてやってきたところが身についています。「腰が進まない」選手に関してはこの辺りから苦手です。足だけで進んでしまうので。繰り返しやっていくことが重要かなと思います。それでも間違いなく「変化している」というのがあります。大切。ここに時間を割きました。

そこから短い坂道を20m×4-40m×4-60m×4で。競争形式で実施。ここで勝負できるようにならないと他校と戦う力は身に付きません。「強くなりたい」「記録を出したい」という「想い」があっても競争の中で勝ち上がっていくことは重要。もちろんそれだけではない「努力の積み重ね」も重要ですが、「勝負」の中では「よく頑張った」ということでボーナスポイントはつきません。「勝利至上主義」ではありません。が、実際には「勝つ」か「負ける」かの話になるのです。だからこそシビアに「相手に勝つ」という意識を持っておく必要があります。

長距離を走る方々が多かったので場所を移動して実施。5人1組でリレー形式で。距離的には120mくらいでしょうか。3本を1セットとして3セット。競争ですから全力です。普段とは異なる形式で走るというのは面白い。男女混合のリレーですから差が開いていても一気に詰まることもあります。見ているとずいぶん走れるようになってきているなと感じます。何度も書いていますが、ある程度の時期から「来年ブレイクするな」というのを感じるようになります。動きの変化なども含めてです。毎日毎日の積み重ね。「今日はこれが良かった」「できなかったことができた」という感覚を毎日感じられるようになるといいなと思います。

気分転換も含めて。いい練習だったと思います。

金曜日の練習について。目標設定の部分で時間をもらいました。そのため予定していた練習を少し端折ることに。申し訳ないなと思いますが、必要なことだったと思っています。これがこの場だけのことにならずに次につながっていってくれたらという部分ですが。

目標設定について話している途中で小雨が。予報では朝だけのはずでしたが微妙に降り続けるという感じ。うーん。なかなか難しい。それでもアップサーキットを屋外で。練習の中心に「補強」があります。これは在籍している3人の指導者が共通する部分です。走るために必要な身体作り。丁寧にやっていくこと。ここが練習のベースになります。まだまだ足りない部分がありますが時間をかけて身体をしっかりと作っていければと思っています。

そこからピロティで動きの基礎。壁抜きをしてからハードルドリル。ハードルを使った練習にはいくつもパターンがあります。全ては「股関節周辺の強化」につながっていく。更には動きの切り替えのタイミングや接地のポイント。いくつもの要素が含まれている中での練習になります。連続抜きやワンステップハードルも取り入れられています。何度も書いていますが「なぜその練習をするのか」という部分が明確にならなければ時間をかけても無駄になってしまいます。ここもしつこく言い続ける。

そこから屋外で「片足スキップ」を実施してからのスプリント。動きの感じが良くなってきているなと感じます。この時期からある程度「片鱗」が見えないといけない。いきなり3月になって走れるようになるということはありません。普段の練習から「走れるようになってきているな」と感じられるかどうかは大きいと思っています。ロングスプリント系がかなり動きが洗練されてきた居る印象を受けています。まだまだですが「片鱗」は見えています。元々短い距離のスピードを上げてから距離を伸ばしていくというパターンでやっています。この冬はこの部分も踏まえてある程度のスピード持続ができればいいなと話しています。

本当はここからバトンなどをやろうと予定していたのですが、時間の関係で割愛することに。この段階で「かなり進む」という印象があったのでそのまま専門練習に行こうと。短距離はトーイングをやってから「1歩目の重心移動」を課題としてピロティで。ここはkbt先生が。跳躍系も専門に分かれてkd先生が。私はハードルを。こういう部分も分担ができるので細かく見れます。全員で一緒に見ることもありますが、専門的な指導が受けられるという部分は他ではできないことではないかなと思っています。

ハードルは時間の関係で一歩ハードルから。これを「短め」の設定から始めました。ドリル的な動きもしたいのですが時間がないので割愛。利き足を2本、逆足を1本という形で。ショートハードルの選手であっても多少なりと逆足の練習を入れていいと思っています。バランスです。今は全体的にヨンパを意識した練習内容にしています。頻度を増やしていくことで「越えていける」ようにしたい。3本を1セットとして2セット。そこから少し足長を伸ばしてもう2セット。無難に。

最後に交互にハードルを越える練習を。2歩ハードル。これもあまりやらないかもしれません。実際この手の形でレースで使うことは少ないので。しかし、「技術練習」としては必要だと思っています。「ハードルに特化する」ことができるのでこれができるというのもありますが。これまでであれば「短距離」と「ハードル」、「跳躍」などを見る必要がありました。そうなると「やっておくように」という感じが増えます。それぞれのパートの練習をする必要があるからです。「跳躍」「投擲」を一切やらずにスプリントに特化するというのも必要な選択だと思っています。人数が増えたり種目が多岐にわたることで「細かくできない」という状況が生まれるからです。それが今は「細かくできる」という環境。私自身もやりたいと思うことを試すことができます。ありがたい。

で、2歩ハードル。これは「利き足」と「逆足」を交互に使います。かなり難しい。左右が気にならない選手であれば問題ないのかもしれませんが、どうしても「左右差」がでます。それを自然に交互で越えていけるようにする。意図的にやっています。利き足が上手く跳べても逆足で止まってしまって届かなくなります。抜き足が前まで持ってこれないことと流れが止まってしまうことが大きな要因です。それを体感しないと分からない。同じ足ばかりで逆足であればなんとなくできるようになってきています。しかし、レースの時には「交互」です。特に逆足の時に流れが止まってしまうので次のインターバルが苦しくなります。それを克服するためにも「2歩ハードル」は必要だと思っています。

「利き足だけで行けばいい」という指導者もいると思います。が、ハードルインターバルで2歩増えるというのは「大きな減速」につながります。回数は少なくても逆足を利用することで最低限の減速に抑えることができる。ここも非常に大事な考え方だと思っています。その1回のために逆足を練習すのが無駄な時間と思うのか、必要だと思ってやるのか。考え方次第だと思いますが私は絶対に必要だと思っているのでやるようにしています。大学に進学してやりたいと思う選手もいるでしょうから、その時に困らないように準備していくという意味もあります。

ヨンパの練習について色々と思うことがあります。同じ男子であっても「歩数が違う」という状況が生まれます。そうなると「ハードル間」が変わってきます。15歩で行く選手と17歩で行く選手が同じ距離でやるのは「間違っている」と思っています。それぞれのレース展開によって「用いる歩数」が違う。そうなると「ストライド」も変わってきます。一律でやるのではなく細かくやっていくことが必要になるのではないか。女子も同様ですが。練習自体は「最大公約数」の中で距離設定していきます。本当は10人いれば10人に合わせてやるのがいいのでしょうが。それは難しい。どこで折り合いをつけるのかも考えていきたいと思っています。ショートハードルもヨンパもそれぞれ工夫次第で大きな差が出てきます。面白い部分です。

まとまりがありませんが。ハードルの練習について考えることがあります。この冬はまた違う形でやってみたいなと。ハードルインターバルの設定や歩数の部分も含めて工夫したいなと思っています。チャレンジしながら良い練習になればいいなと。

前の記事の続き。

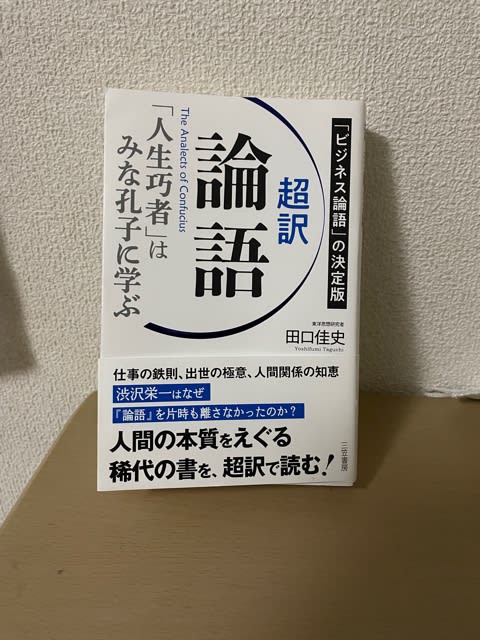

「目標設定」に関して話をしてから「具体的な方法」について簡単に説明をしました。「決めればいい」というわけではなく「なぜその目標を設定するのか」というところが重要です。ここでは「孫氏の兵法」を利用しながら。読んでいた本の中に「五事七計」がありました。これを「目標設定」に生かせないかと考えていました。そのために必要な情報を提供する。考えるための「指針」を示しておけばそれを基準に「具体的な目標設定」につながるのではないかと。

5つの視点で勝利のシュミレーションを 「道・天・地・将・法」を利用して考えるというものです。読んでいた本を参考にしながら、それを利用しながら選手の目標設定につなげていけたらと。

「道」とは元々「大義名分」という意味があるようです。「何のためにやるのか」と置き換えられるかなと。そこでこれを「目標」として1か月後、3か月後、半年後の自分自身をリアルにイメージする。その目標を達成するために情報を集めてよく準備し、よく考え抜いて、詳細でリアルな計画を立てる。単純に「大義名分」を掲げるのではなく、それを達成するために何をしないといけないのか、どれくらいの準備が必要なのかを考えるというものです。

「天」とは本来は「気候や四季」を意味する。それを置き換えて自分自身が置かれている周囲の環境、チームメイトや周囲の学校の状況、指導体制などを考える。その部分を考えながら上の大会に進むためにどれくらいの記録が必要か、今の自分の立ち位置の把握をする。単純為「目標」を掲げるだけではなく「自分がどれくらいの場所にいるのか」を冷静に把握する。環境や指導体制はどこよりも恵まれていると思います。それでも必要なこと、自ら提案していくことはあると思っています。その環境をどのように生かすか。

「地」とは文字通り地理的条件。それを置き換えて自分自身が活躍するフィールドはどこかを考える。今やっている種目にこだわらずに「自分が一番力を発揮できるのはどこか」を考えていく。さらには自分自身の「武器」になるものは何かを理解しなければいけないと思っています。自分自身の資質、能力が生かせる分野はどこか。自分の「武器」を理解してそれを磨いていくための練習ができるか。ここで「自分自身の理解」が必要になります。自分の得意分野、苦手分野を理解する。自分は「できるんだ」という過大評価をすることではなく冷静に「自分を知る」ということが必要。それをきちんと分かって何をするのかを明確にする。

「将」とは本来的には「リーダーの資質」のようです。戦うためにはそれを率いる「将」の能力が問われます。それを置き換えると自分自身が活躍するための「必須能力」になるかなと。目標を達成するために必要不可欠な能力を自分自身が分析してそれを磨いていく必要があります。「地」とは今持っている力と置き換えられますが、「将」は専門種目で活躍するために「必要な能力」です。目標を達成するためにどのような力が必要か。記録や体力値などを具体的に挙げていく。スタートが苦手という選手であれば「瞬発力」や「最初の重心移動」が必要になります。単純に「スタートを直す」というだけではなく、それを修正していくために「必要な能力」を考える。導き出す。それを鍛えなければ「目標」には近づかない。

「法」とは「軍の規律」という意味。これも本に示してありましたが、「己に克つこと」「自分自身を厳しく律する」ことだと。「目標」を決めたらそれに向けて自分自身がどのように取り組まないといけないか。ここは「気持ち」の持ち方の部分だと思います。ここがきちんとしないと決めた目標に対して自分自身が甘くなるところが出てきます。決めたこと、練習を絶対に正しくやり抜くという「心の強さ」が必要です。目標達成のために「自分を律する」という行動指針を決めていく必要があると思っています。

これも紙媒体で作成して渡しました。これを具体的に記入するための「ワークシート」も作成して渡す。これをどのように利用するか。考えてわかるかどうかです。

本当はこれに「七計」の話も加えています。ここは時間的に割愛しました。難しくてわからない可能性もあるので。ここでは「ライバルを決めてどのように戦うか」を示しています。自分とライバルを比較してどうすれば勝てるかを考える。自分だけがやっていてもライバルもやっています。そこに勝つためにどうするか。方法を見出す。

ここをどのようにするか。具体的に目標設定ができるか。より実現可能なものになっているのか。数か月後に自分が強くなっているイメージを持つための目標設定になっているか。期間を区切って達成できる目標になっているか。段階的に積み上げていくことができるか。

ここは重要だと思っています。難しくならないようにかみ砕いて説明しました。伝わるかどうか。自分自身を高めるための「目標設定」をして「必要な能力」や「自己理解」をする。単純に「強くなる」という漠然とした目標を掲げても意味はないと思っています。役に立つかどうか。見ていきたいと思います。