今日は、大晦日。

期間限定?で加入のデズニ―プラスを解約予定で、その前に、ポールのドキュメンタリーを視聴。

この作品も、30分×6の大作だが、見応えのある内容。

ポールの音楽人生を、音楽プロデューサーのRick Rubinがうまく引き出している。

ビートルズアンソロジーの、ポール版と言える。

知られた話のあるし、初耳話もある。

見たことのない映像や、聞いたことのない音源が随所に散らばめられ、ひじょうに魅力的な内容だった。

基本的には、コントローラーを前に会話は進むが、時々、ピアノや、ギターを弾きながらの実演+会話になる。

コントロールボックスの前に、短冊のようなテープがたくさん並んでいたが、何かと思ったら、曲毎に、どのトラックにどの音が入っているかを示しているテープだった。

本インタビューで、大きな役割を果たす。

ミキシングルームにいる感覚を実感できる。

① These Things Bring You Together

Here There And Everywhereの、ハーモニーのみの音源からスタート。

これだけでも、凄い?

All My Loving のジョンのギターの弾き方について、独創性、技術性について論じる。

バスの中で曲を作るので、覚えられる曲を作った。

父が音楽家で、若い時から音楽に触れる機会が多かった。

We Can Work It Out。

ジョンのことを、4 Eyes、ポールのことをPigeon Chestと呼び合う仲だった。

Michaelのコードは、Hsssy'sという楽器店の店員に教えてもらったコードから。

スランス語をかっこよく歌うことを考え、ピアフのミロールをまねて、途中で、テンポをスローに変えた。

ハーモニーは、エブリブラザーズの歌い方を参考にしている。

ビーチボーイズもよく聞き、ペットサウンズから、サージェントペパーズができた。

スタッフを食事をしている時、塩と胡椒を聞き間違えたことからタイトルが決まった。

With a Little Help From My Friend は、リンゴの歌を入れたかったことから、できた。

ベースがいい。

ジミヘンが発売2日後に、サージェントペパーズを演奏しているのを見た。

ビグスビーアームを使いすぎて、チューニングが狂い、会場にいたクラプトンにチューニングを頼んでいたという。

ジョージとアンソロジーを作っていた時、映画館で、家具の広告を見て、ジョージと、Thinking of Linkingという曲を作ったのを思い出したという。

その未発表曲も披露。

While My Guitar Gently Weepsのギターはクラプトン。

ベースが別のメロディになっており曲の魅力を増している。

②The Notes that like Each Other

元々楽譜が読めず、ピアノのC音から始め、コード(和音)にし、コードを5つ、6つに増やしていくことにより、音楽を学んだ。

Jerry Lee Lewisのピアノから学んだ。

左手で、コードと関連する音を出して、ベース音にする。

Let It Be もコードから作った。

バッハには昔から親しんでおり、それからEleanor Rigbyが生まれた。

ジョージマーチンがオーケストラ用の楽譜を作った。

原曲は、全て1オクターブ内に収まっており、ロック音楽だった。

弦楽八重奏を入れ、オーケストラとライブ録音をした。

当時のコントロールボックスには、ポップボタン(アグレッシブ)と、クラシックボタン(メロウ)があった。

それに従わず、独自の音楽を追求した。

TV番組で、ピッコロトランペットを発見し、ジョージマーチンに頼んで、David Masonという名手に頼んだ。

ポールがトランペットのイメージを口ずさみ、メイソンが演奏した。

彼が、そんな高い音が出ないというのを、出させて、曲が完成した。

針をレッドゾーンに行かせて、故意に音を歪ませたりした。

今の機械では、それはできない。

ピアノは、アビーロードスタジオにある、いわゆるミセス・ミルズ・ピアノを使った。

彼女は、ストライド奏法で有名だった。

当時EMIは、世界各地にスタジオを持っていて、Band On The Runは、ラゴスで作ることにした。

バンドメンバーが急に脱退したので、楽天主義を発揮して、3人で作った。

当時はやりのロックオペラのイメージ。

デモテープを強奪されたのは悲しかったが、全部やり直した。

現地のミュージシャンでは、Fela Kutiが凄かった。

Water Fall は、即興で、作曲。

弦楽をシンセ音にしたのは、後悔している。

Life Can Be Hardという曲を即興で、作って披露。

ピアノがあるだけで、いろんなメロディが今でも浮かんでくるようだ。

Black Birdの演奏シーン。

やはり2本指のみで演奏している。

別テイク音源も。

③The People We Loved Were Loving Us

Back In The USSRの別音源でスタート。

ドラムは、ポールだが、リンゴに演奏法を指導したら、You Do It!となり、自分で演奏した。

ほとんどリハはない。

アメリカには、ビートルズの歌がナンバー1を獲得してから行こうと思っていた。

パリ公演の時、その電報が届き、大喜びした。

ハンブルグで、Little Richardの演奏を聴き、影響を受けた。

彼は、オーストラリアで、持っている指輪を全部海に捨てて、物への執着を絶った。

Baby's in BlackのハーモニーもEvely Brothersから。

ポールがPhilで、ジョンがDon。

Phil Spectorが、A面、B面両方にいい曲を入れるのは、曲を捨てていると言われたが、それが、ファンを大事にするビートルズのやり方だった。

And I Love Herのイントロは、ジョージが考えた。

あのイントロなしで、この曲は、成り立たない。

当時、ソングライターが急に増えた。

Roy Orbisonとツアー中、彼が、バスの中で、Pretty Womanを作った。

Royの曲の終わらせ方は、ゴージャスで、観客に曲が終わったことがわかるように作っていた。

The Kinksが好きだった。

You Really Got Meは最高。

Dylanは、アルバートホールで見た。

後半、エレキで歌って、ブーイングを浴びたが、大好きだった。

Jimi Hedrixは、Bag O' Nailsという店で初めて見た。

コンサートが終わると、パブは閉まっていたので、このようなバーによく行った。

リンダと初めて会ったのも、この店。

金曜日、客がいない中、歯で演奏するのを見て驚いたが、火曜日には、満員になっていた。

クラプトンも、タウンゼントもそこにいた。

当時、ラウリー・オルガンという楽器がEMIスタジオにあり、Lucy In The Skyで使った。

2トラックの音しかなかったが、声を張り上げすぎて、音を外しているのがわかる。

曲は、ジュリアンの絵から思いついた。

そこに、好きだった不思議の国のアリスのチェシャ猫の万華鏡の鏡などの言葉を入れた。

マハリシは、子供の頃からTVで見ていた。

インドもいい思い出で、Ob-La-Di, Ob-La-Da などを作った。

Dear Prudenceは、ミアファローの妹のことを歌ったもので、最初からこのメロディだったが、コーラスをできるだけ長くすることにチャレンジをした。

マハリシからマントラ(古代の言葉)をもらえて、感謝している。

④Like Professors In A Laboratory

たぶん、Tomorrow Never Knows の伴奏音源でスタート。

Nowhereman では、ギターを目立たせたかった。

イコライザーで、限界以上に音を上げ、チャネルを変えることにより、エンジニアができないといっていたレベルまで上げた。

Maxwell's Silver Hammer のべ―スは、チューバの音に似せた。

2階に、モーグ・シンセサイザーのモーグがいて、最先端の機械を見た。

これは、使うしかないと思った。

ピアノは、たぶんジョージ。

もしくは、ハーフスピードで録音したか。

A Hard Day's Nightのギターは、早弾きが追い付かなかったので、1オクターブ下げて録音し、倍速にして音源にした。

ジョージマーチンは、航空隊にいたのだが、プロデューサー的なポジションにいた。

いろんなテープの逆回転などのアイデアにも乗ってくれた。

犬にしか聞こえない音を入れたものジョージの発案。

Tomorrow Never Knowsのスローな別バージョンも披露。

ループ音は、どこで、止めるかが難しい。

偶然に左右される。

リンゴとあったのは、ハンブルグ。

バーボンと7アップを飲んでいた。

ハイハットが弾けた。

代役で演奏した時、すぐに凄いと思った。

Get Backのドラミング発案もリンゴ。

Another Girlの音源を聞くと、ギターが間違っているが、当時は、プロデューサーが気づかなければOKだった。

今では、後から直せるが、当時は、そのままレコードになった。

MistakeをEnthusiasticと理解すればいいとRubin。

Abey Roadの制作の時は、Pink Floyd がいて、前衛的な狂気を作っていた。

エンジニアが一緒だったのでスタジオにも行った。

Live &Let Dieは、依頼されて即受けた仕事。

土曜日に原作を読んで、日曜日に曲ができた。

ジョージがオーケストラ部分を作った。

Check My Machineはお気に入り。

グルーヴがある。

ジャズのように繰り返す。

そして、そのビートルズ版であるYou Know My Nameで、エンディング。

⑤Couldn't You Play It Straighter?

Lovely Ritaのベースは、ストレート。

リズムもメロディもあり、オーケストラのようだ。

歌の部分では、静かめに弾く。

グループ結成当初、ギタリストだったが、ステージで上がって、フリーズしてしまった。

ロゼッティ・ラッキー7というギターを入手し、ハンブルグに行ったが、演奏中崩壊して、急遽ピアノを弾いたこともある。

14歳の頃、作曲を始めた。

ギターで、低音部を上げていき、高音部を下げていったりして、小曲を作った。

どうやってそういう発想ができたか、わからない。

ジョンも作曲していて、それが他の友人との違いだった。

エプスタインは、キャバレーで歌うためには、きれいな身なりをして、バラードもできないと言い、This Boyのような曲ができた。

Something のベースは凄い。

その場で、冒険して作った。

できた時からすばらしい曲だと思った。

演奏法についてアイデアを出すと、You Playと言われてしまう。

Taxmanの時のギターがそうだ。

James Jemresonのベースが手本。

メロディアスで、音数が多い(Busy)。

他のリバプールのベースマンは、たいてい太っていた。

Come Together の時は、ジョンが曲が持ってきた時、すぐチャックベリーのYou Can't Catch Me と同じだと思った。

歌詞まで似ていた。

そこで、速度を落として、じめじめした(Swampy)曲にして、ベースを強調した。

ピアノもポール。

解散は、悲しかった(Heart Broken)。

ビジネス上の問題も重なり、解散になってしまった。

永遠に続くものと思っていた。

Junkなどファーストソロアルバムの今日は、全て1人で作った。

DADADAと歌っているところは、歌詞が未完成なのではなく、ジャズ?

Maybe I'm Amazedは、ピアノで作った。

復活するのに、リンダの助けが大きかった。

高音ギターの音がテープに入っているが、覚えていないという。

完成版には、その音は消されている。

ジョンが”Lennon”というタイトルのアルバムを作ると思い込んでいて、タイトルを、”MaCartney”にした。

2~3年で、ビートルズの呪縛からは解かれたと思う。

ジョンの、ポールのベースが革新的で、今のベーシストは、ポールのビートルズ時代のベースのパクリだというコメントを聴き、うれしそう。

Helter Skelterでエンド。

⑥The Long And Winding Road

Yesterdayは、朝起きたら、メロディができていた。

普通、忘れてしまうもの。

家にはピアノしかなかったので、ギターコードに直して、スタジオで、ジョンや、ジョージにこの曲を聴いたことがないか、確認したが、誰も知らなかった。

最初、ポールのギターソロにしようと思っていたが、ジョージが弦楽四重奏を思いついた。

ポールは否定的だったが、やってみることになり、すばらしい出来になった。

曲を作る時、曖昧な指示を出すが、リバプール文化に大きな影響を与えているケルト人は、口伝を重んじると弁解している。

最初は、カバー曲から入った。

James RayのIf You Gotta Make a Fool of Somebodyがかっこいいと思った。

ただ、他のバンドと曲がかぶってしまうことがあり、被らないようにするため、オリジナル曲をやるようになった。

And Your Bird Can Singの別テイクを聴きながら、そのノリの良さに感動。

ベース、ギター、ボーカルが、ドラムの音を消しても、ノリノリであることがわかる。

ケルト風味に聞こえるのは、リバプールはアイルランドの首都だからだと思う。

完成版は、別テイクより、よりストレートに(王道)になっている。

Here There and Everywhereは、最初1人で歌ったが、うまくいかず、ユニゾンにした。

いわば、ダブルトラックと同じ。

ポールが作って、ジョンがほめた。

Help!でオーストリアにロケに行っていた時という。

ジョンがほめることはそう多くない。

Yesterdayより、こちらの方が、気に入っている。

自信作だ。

ジョンとポールは300曲ぐらい曲を作ったが、未完成に終わったのは、驚くべきことに、10曲ぐらいしかない。

A Day In The Lifeのアレンジは、John Cageのような、Crazy Composerを見て、思いついた。

40人のオーケストラを入れたのものその影響。

楽団のメンバーに、それぞれの楽器の、最低音から、最高音まで上昇させるように、思いのままに演奏させた。

2曲を1曲に繋げたのは初めてだと思う。

最後のピアノの音は、ラウド・ペダルでどれだけ音が続くかを実験してみた。

エンディングは、もちろんThe End。

ちょっと長くなったが、BD化されない限りしばらく見られなくなるので、備忘録代わりに。

単なるインタビュー番組かもしれないが、その内容には、目を見張った。

来年もいい年でありますように。

明日は、大晦日ということで、少し掃除。

昨日、やむなく買い替えたiPhone13miniはのデータ移行。

何故、説明書通りすいすい行かないのだろう?

一応、ほとんどできたが。

今まで。5年ぐらい前のを使っていたから、流石に、性能の違いは、感じる。

とは言え、機能を使い倒すわけでもないから、バッテリーさえ保ってくれればいいのだが。

今日は、今年2回目の、原始神母。

もちろん、今年最後。

ピンクフロイドの、50周年記念完コピコンサートだが、去年流れたため2本立て。

おせっかいと、原子心母。

しかし、すごい邦題だ。

でも、すっかり定着して、英語の、本当の、題名を知っている人は、いないのではないか。

まだ、カメラの使い方に慣れていない。 新型コロナ関係の手続きがあり、一旦2階に、上がってからの、入場になった。

なんと、席は、最前列の、ベースの扇田さんの真ん前。

申し訳ないぐらい、いい席だった。

これ以上満足できる席はない。

コンサートは、前半がおせっかい。

後半が.原子心母と、アンコール。

凄い迫力で、かつマニアック。

音量も、最大限に出し切る感じで、会場全体が、震えた。

いろんな擬音や、アコギも完璧。

後半では、魔界ホーンセクション10名強、チェロ1名、コーラス10名強が加わり、ほとんど大晦日の第九状態になった。

コアなファンも、多く、会場の盛り上がりも、最高。

来年にも、繋がる今年最後の最高のコンサートを楽しめた。

明日は、いよいよ大晦日。

今日から、年末年始休暇。

バッテリ―が弱くてグダグダのSEを買い替え。

もっと安いのにしたかったんだけど、品切れで、13miniにした。

まだ、セッティング途中だけど、サクサク動く。

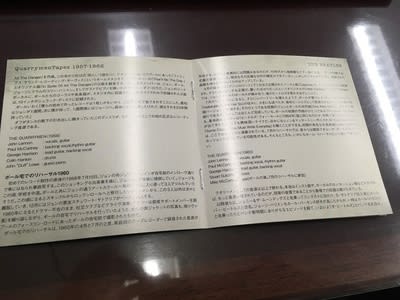

本CDは、ネットでゲット。

おなじみEternal Groovesさんのものだが、いつもクオリティの高さには驚かされる。

この前、新聞にも載っていた。

とはいっても、このCDは、流石に、古いもので、かなり音質は、悪い。

ただ、この音が残されたこと自体が奇跡であり、誰の声かもちゃんと聞き分けられる。

当時、まだポータブルレコーダーなど、普及していなかっただろうし(我が家に、テープレコーダーが来たのは、たぶん1960年代後半だった)、よっぽど音楽好きな人でないと持っていなかっただろう。

入っているのは、こんな感じだが、主に以下の5音源。

①ジョンとポールが会った日の、ジョン率いるQuarrymenの演奏。

②1958年の最初のレコーディング。

③1960年4月のポールの家でのレコーディング。

④1962年の、テレビ放映用のキャバーンクラブでのレコーディング

⑤1962年10月のキャバーンクラブでのレコーディング。

アンソロジーに収録された音もあるし、過去の海賊版で聞いたことのある音源もあるが、ミックス&カット前で、聞けるレベルまで、クリーンアップされている。

解説書もしっかりしており、各音源の残された経緯等がよくわかる。

ジョンとポールが出会った1957年7月6日の音が残っているとは知らなかったが、ジョンのワイルドな声がよく聴ける(音はかなりひどい)。

1958年の最初のレコーディング音源については、ポールが直近のコンサートで、取り上げられ、アンソロジーにも、内3曲収録され、よく知られるが、こちらの方が、フルレングスで聞ける。

1960年のポール家での音源が一番長いが、ハンブルグ公演の前にも、かなりレパートリーがあったことがわかる。

ジョンとポールのボーカルが絡む曲もあるし、後に、正式にレコードに採用されたオリジナル曲もある。

そういった意味でも、本CDの目玉かもしれない。

1962年のキャバーンクラブでの音源は、正確に言うとQuarrymenの演奏ではないが、リンゴが加わった初日の音源とか映像も残る最初の演奏の音源という意味でも、極めて貴重。

ハーモニカ付きのI Saw Her Standing Thereも聴ける。

ということで、ビートルズの初期の姿に触れてみたい人は、是非。

それにしても、寒い。

アレサ・フランクリンの、日本では、2021年に公開された映画のBD。

映画が公開される前に輸入盤をゲットしていたのだが、見るのは、公開後になってしまった。

久しぶりに、オール英語で、映画を見た。

ストーリー性のあるものかと思ったが、1972年に行われたゴスペルの2日間のライブ映像だった。

すでに大歌手だったアレサが、新境地を開くべく、教会でのライブを行った。

ライブ音源は、大ヒットしたが、映像の方は、お蔵入りになっていた。

技術的理由というが、見た限り問題は、見当たらなかったので、Let It Be同様の状況で、気がついたら、50年近く経ってしまったということかもしれない。

アレサが、亡くなり、追悼の意味も込めて、完成させたのか。

圧巻の歌唱力。

会場を一つにする力強い人間性。

もう一つ感心するのが、当たり前だが、アメリカにおいてゴスペルが浸透していること。

アメリカに連れてこられた黒人コミュニティ中心に広まったと理解しているが、心の拠り所になっていることが、よくわかる。

音楽性も高い。

プレスリーの原点は、ゴスペルにありという本を以前読んだが、本映画で再認識。

本映画は、アレサ流のGet Back だったのかもしれない。

勉強?のためなのか、ストーンズの面々の姿もあった。

ロックにも、我々には分かりにくいキリスト教の影響がある。

お父様が、スピーチで、アレサの原点は、ゴスペルだった話が披露される。

やはり、彼女にとっての、ゲットバックコンサートだったわけだ。

歌の力で、これだけ人を感動させられるものなのか。

いやー寒い。

ずいぶん前、シンガポールから帰国したのが、この時期で、あまりの寒さに慌てて手袋を買いに行ったことがあったが、久しぶりにその寒さを思い出した。

エリッククラプトンの新作。

新型コロナで、ほとんどのコンサートが、キャンセルになり、その代わりと言ってはなんだが、ツアーメンバーとスティーブ・ガットを加えた4人で、クローズド・セッションを行った。

元々、ツアーリハーサルを行う予定だった巨大な邸宅を使っているが、スタジオではなく、余計な音を拾ってしまうため、完全にクローズにして、人の出入りも無くして、録音されたという。

唯一、バルコニーから、クラプトンの(今の)奥さんが、セッションの様子を見下ろしている。

基本的には、アンプラグドだが、ブルースっぽい曲中心に、オリジナル、カバー曲を交えて、魅力的な選曲になっている。

こんな演奏を、ジャズクラブで聞けたら最高だ。

たまたま、ベースのネイサン・イーストと、ドラムのスティーブ・ガットは、ジャズクラブでも何度か聴けて、サインを頂いたりもした。

アレンジもかなりされていて、よりリラックスした演奏に聴こえるが、このセッションのために、2週間、準備したという。

わざと、即興風に収録したのだろう。

初めて聴くカバーもあり、最高のメンバーによる、最高のテクニックの、ゆるい(ゆるそうに見える)演奏が、最高。

落ち着いたバーかなんかで聴くのが似合うかな。