今日は、午前中関西でお仕事。

帰りに、大山崎山荘美術館に、初めて行ってみた。

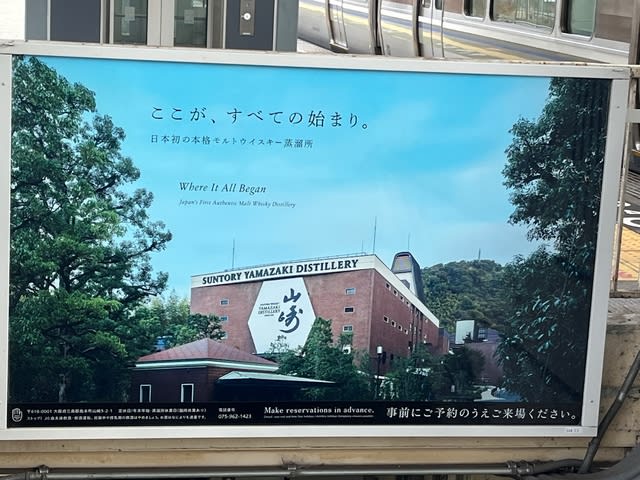

山崎と言えば、サントリーの山﨑。

小さな駅。

快特が止まる高槻から2駅目で、便はいい。

駅から、美術館まで、シャトルバスか出ていたが、時間が合わずに、歩いて行った。

スロープの上りがきついが、距離は、大したことはない。

山荘への入り口にあるトンネル。

この山荘は、元々ニッカの創業に参画した加賀正太郎氏の別荘だったが、その株を譲り受けたアサヒ初代社長の山本為三郎氏が、引き継ぎ、1996年にアサヒビール大山崎山荘美術館として開館したのだそうだ。

サントリーじゃなくて、ニッカ&アサヒだった。

ちょっとややこしい?

トンネルの前に看板があり、夏目漱石が招待されて、訪れたとある。

当時から、有名な別荘だったのだろう。

レストハウス。

ここも、山荘と同様、歴史的建造物に指定されている。

全く、理解できていなかったのだが、ここがまさに天王山の戦いがあった、天王山の麓であり、この山の頂上には、山﨑城址がある。

室町時代後期から戦国時代にかけて、合戦の舞台になった場所だ。

山崎の戦いと、山﨑ウイスキーの山﨑が、一緒の山崎とは、知らなかった。

ここから、山頂まで、ずっと歴史のある登山道になっていた。

その左に三重塔が見えたが、宝積寺のもののようだ。

そして大山崎山荘美術館に着いた。

どっしりした、でも遊び心も感じられる佇まい。

実は、この本体の他に、安藤忠男さんが設計した「夢の箱」(山手館)と、「地中の宝石箱」(地中館)が、増築されており、全体が一体として美術館になっていた。

中には、喫茶室や、テラスもあり、素晴らしい空間になっている。

中の調度品も凝りまくっている。

暖炉の石が、漢時代の石室から持って来られていたり、シリアのローマ時代の大理石彫刻が飾られていたりする。

当時の富豪のレベルの高さに驚かされる。

庭の向こうには、彩月庵が見える。

灯台みたいな、細長い建物だが、本体よりも前に建てられ、ここに登って本体の別荘の構想を練ったという。

テラスからの眺め。

木津川、宇治川、桂川、岩清水八幡がある男山が臨める。

岩清水八幡に行った時、反対側から、こちらを臨んだことを、思い出した。

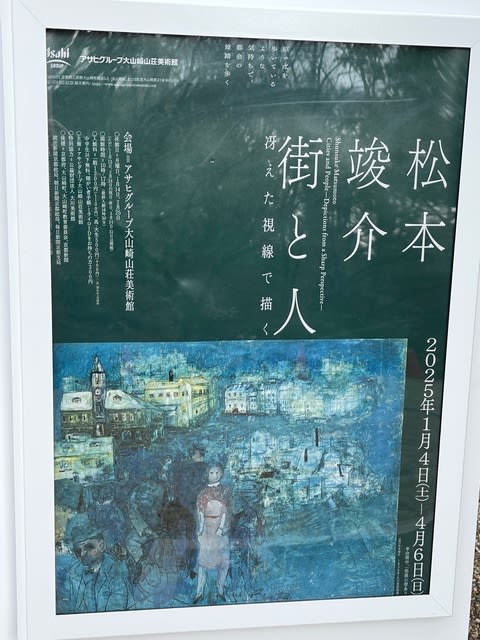

そして松本竣介展。

松本氏の絵は、どこか(大阪?国近?)で見たことがあったのだが、早世した画家で、作品数も少なく、あまり見る機会がなかった。

新聞で本展のことを知り、良い機会と思い訪れた次第。

松本氏の作品を多く所蔵する、群馬県の大川美術館の改装に伴い、まとめて本展のために貸し出したようだ。

目玉の"街"は、ずば抜けた大作だが、その他の作品のセンスも私の好みにぴったり。

芯がしっかりしているが、自然体と言おうか。

東北で育ち、海外留学経験もない中、どのように、この技法、センスを学んだのだろうか。

早世されたことが、残念でならない。

テーマ毎の展示になっており、人物画は心のこもったものだし、抽象画のセンスも秀逸だ。

建物を描いた作品も多いが、写実的というよりは、抽象画に近い。

大山崎美術館所蔵の絵も展示されているが、松本氏が、ルオーや、モジリアーニが好きだったということで、一点づつ展示されていた。

わかるような気がする。

本美術館の目玉のモネの睡蓮3点も展示されているが、モネの作品としては、普通。

その他、民藝関連の展示もあり楽しめた。

ネットでも、一部見れるので、お時間のある方は、どうぞ。

伊吹山。

まだまだ、天候は、厳しそう。

定点観測。