今日からまた寒くなった。

お墓参りと、家事に集中。

確定申告の準備も始めなくっちゃ。

これは、お寺の蝋梅。

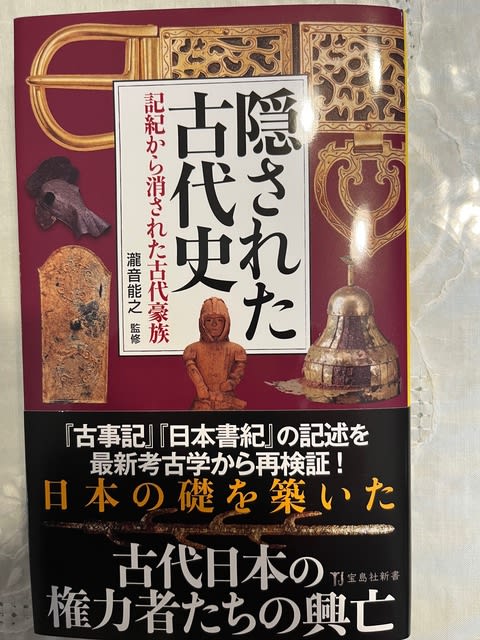

本書は、本屋で見つけた。

瀧音さんの本は、たぶん2冊目。

図も豊富で読みやすい。

一見、初心者向けのノウハウ本のように見えるが、中は、結構ディープ。

議論があるところについては、さも定説であるかのように、さらっと説明されている。

興味深かったのは、3世紀中ごろの前方後円墳の分布と、前方後方墳の分布が、東西に綺麗に分かれていること。

その後、前方後円墳が、全国に広がっていくわけだが、古墳時代の初期には、まだ日本統一がなされていなかった証左になるという。

正直、前方後方墳は、あまり見たことがなかったので、今後注視したい。

銅矛と銅鐸の分布も似たような東西の差が見られるが、分布範囲が少し異なり、時代も墳丘の分布の時代より少し前のことになる。

四隅突出型墳丘の分布の話も面白かった。

出雲を起点として、日本海側全体に広がっていると思っていたが、タニハ地区(丹後地方)は空白であり、古事記に残る大国主神の話とも合致するという。

タニハから、播磨に抜ける道を氷上廻廊といい、本州で最も低い分水嶺(先日お福知山で見た由良川と、播磨の加古川)だそうで、その道がアイアンロードで、日本海側から、大和への鉄の流通ルートとなった。

昨年富雄丸山古墳で見つかった日本一の銅鏡、蛇行剣についても、大胆な推理を披露している。

大和王権内の有力豪族なのか、その前に当地を支配していたナガスネヒコなのか。

読者の興味を引くようなテーマを中心に、わかりやすくかつ大胆に推理を展開していて面白い。

ただ、本書に書かれていることが、必ずしも定説ではないことに留意して読まなければならないかな。