こんにちは!19期生の土佐林です。

多くの企業は、3月末が決算で、忙しい人も多いのではないでしょうか。私は、昨年4月から営業管理部門という管理部門に現在所属しています。そこでは、営業部門の「稟議書」を毎日チェック、校正アドバイスをしています。営業担当者からすると、「稟議書」で会社の承認を得て、お客様から注文をもらうことは、自身の評価や昇進、ボーナスに影響が出てくるため、大事なものです。そのため、できるだけ早くチェック、フィードバックして、営業担当が、3月中に受注計上できるようにサポートしています。最近は、週に3日出社、2日は在宅勤務とハイブリッドの勤務体制です。在宅ではできないことが多いため、出社の日は、遅くまで仕事をするようになりました。

「稟議」というのは、会社の文化によって意味づけが異なると思いますが、今回は「稟議書」について書きます。「稟議書」の種類には、契約稟議書、取引稟議書、購買稟議書、採用稟議書等があります。「稟議」という関係者の合意をとる制度が、日本の企業の意思決定を遅くする、とよく言われています。では、なぜ日本の企業では「稟議」制度が継続しているのでしょうか。

1番大きいのは、以下の理由になります。「稟議書」を作成する前に、関係者に提案書を見せ合意を得ている、または、「お伺い」を立てていることが多いのです。つまり、「根回し」というもので、「稟議書」とは、事前にとった合意や調整についての再確認書の役割をしているのです。

日本は古くから合議制による意思決定が重んじられてきています。全員が話し合い答えを出す。逆に単独で勝手に決めることは、組織の中で軋轢を生み、「出る杭は打たれてしまう」のです。

合議制についての賛否はともかく、「稟議書」を作成し関係者の合意を得ることは、日本の企業においては、むしろスムーズに計画を進めるために必須な手続きといえます。取引について言うならば、稟議を起案するということは、新しいチャレンジをするという意味があります。営業担当者ならば、自己のPRにつながりますね。

稟議については、日本独自のシステムで、面白い側面がたくさんあり、研究すると面白そうとつくづく感じています。

稟議書をチェックする側になって、稼プロ!で学んだ「書くスキル」を活かしています。営業部門から起案された「稟議書」を読むと、1文が200字になっている文書、主語述語がねじれている文章、構成がおかしい文章など、稼プロ!で学んだことがチェック項目として、次々に頭の中に思い浮かぶのです。稼プロ!で得た学びを活用して、現在アドバイスしています。

営業部門が起案した「稟議書」は、そのままでは、決裁者が理解できないものが多いです。稼プロ!で学んだ書くスキルは、読んでもらうためのスキルなんだと、今になって気が付きます。

課長や部長、事業部長の文章をチェックする機会がありました。役職が上がれば上がるほど、文章は短く、コンパクトに、わかりやすく構成されて書かれています。誤字脱字、表現の不明瞭さはほとんどありません。正確な因果関係はわかりませんが、書くスキルは、役職が上がるにつれて、重要になってきていることに、今の部署に来て1年が経とうとしていますが、気づかされます。

稟議書のチェックを通じて、稼プロ!の学びを企業で活かした事例の話をしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------------------------

■もうすぐ中小企業診断士(登録されている方を含む)になる皆さん■

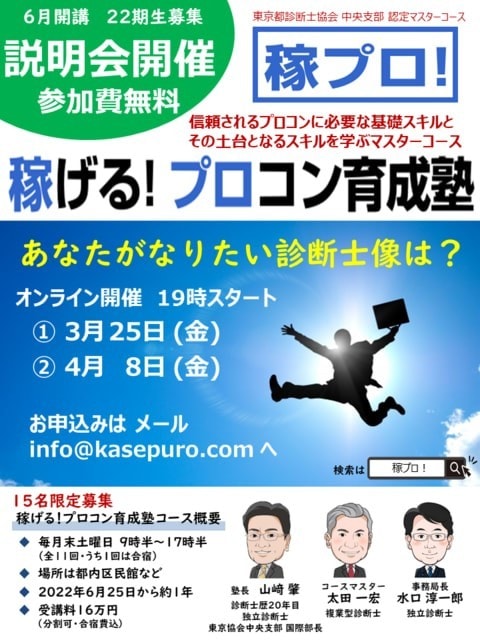

稼プロ!では、2022年6月開講(予定)の22期生を募集しています。

下記の説明会や講義見学会を開催いたしますので、

・稼プロ!に興味のある方

・プロコン塾、マスターコースを検討している方

は、この機会をぜひご活用ください。

【稼プロ!説明会】

①3月25日(金)19:00~ ②4月8日(金)19:00~ (①と②は同内容です)

【稼プロ!講義見学会】

稼プロ!の「話す」講義(4月16日(土)15:00~(予定))に見学会を開催予定です。