おはようございます。

東博の特別展、「国宝/東京国立博物館のすべて」は10月18日からはじまった。何でも初日が好きなぼくだったが、日時指定の手続きに入ると、がっくり。初日は完売、それどころか26日まで埋まり、仕方なく10月27日をとった。予想通り国宝ずらりの素晴らしい展覧会だった。すぐに本ブログに記録するつもりだったが、あれよあれよという間に一と月以上、経過し、もう終了間際になってしまった。遅ればせながら、記録しておきたいと思います。

まず、主催者の御挨拶を。

東京国立博物館(東博)は、令和4年(2022)、創立150年を迎えました。明治5年(1872)の発足以来、日本でもっとも長い歴史をもつ博物館として、かけがえのない文化財の保存と公開という命題を両立させながら、日本の文化を未来へ、そして世界へ伝えていく役割を果たしてきました。本展は、この大きな節目を記念して開催するものです。150年の間に積み重ねられた約12万件という膨大な所蔵品の中から、国宝89件すべてを含む名品と、明治から令和にいたる150年の歩みを物語る関連資料を通して、東京国立博物館の全貌を紹介します。展示は2部構成で、計150件を展示します。

本展は写真撮影は禁止なので、本展を紹介するNHK日曜美術館の映像を一部、取り入れて紹介したい。東博の国宝は常設展では写真撮影が可能なので、以前に、結構撮ってあるので、それらもまじえている。また、先日の”ブラ美”で本展が取り上げられていたので追加利用した。

第1部 東京国立博物館の国宝

展示室に入ると、まず日本絵画の部。

入場するとすぐの展示には屏風が3点。その先頭が東博で一番人気の国宝、等伯の松林図屏風。毎年、お正月の国宝室に飾られる。そのときの写真。何度も見ていて、本ブログにもたびたび出場しているので説明はしない(笑)。

花下遊楽図屏風(狩野長信)安土桃山~江戸時代・17世紀 抜けている部分は関東大震災で焼失。人物は画面に対して相当大きく表され、爛漫の春を楽しむ人びとの姿そのものに、画家の興味が向けられている。こうした人物への関心が、やがて寛永期の優れた風俗画に引き継がれていく、とのこと。

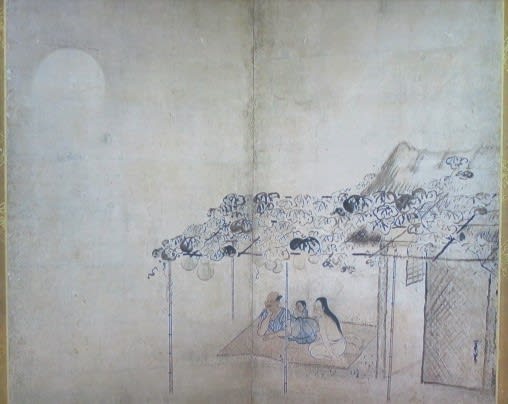

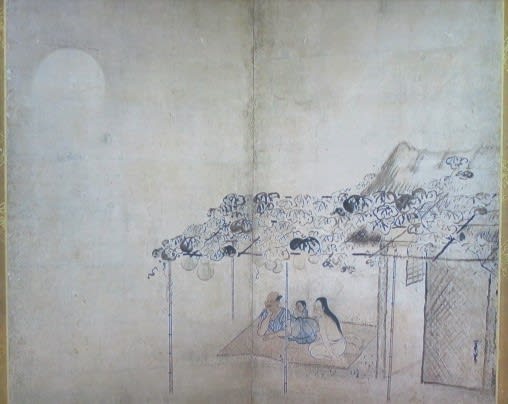

納涼図屏風 久隅守景筆 江戸時代 17世紀 庶民ののどかな夕涼みを描く、当時では珍しい画題。

女性は奥さんか娘さんかという論争がある(笑)。

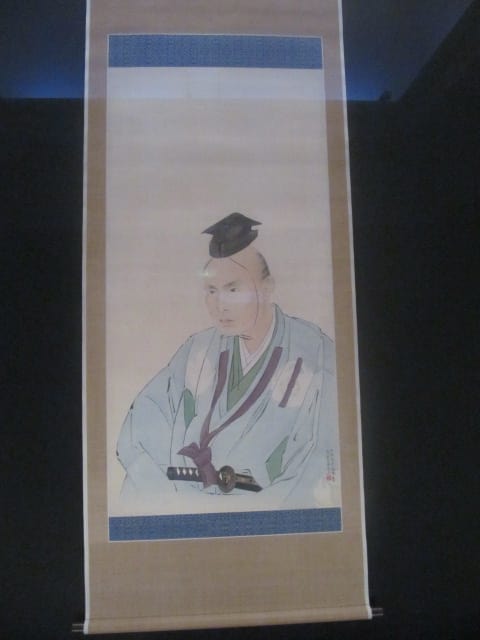

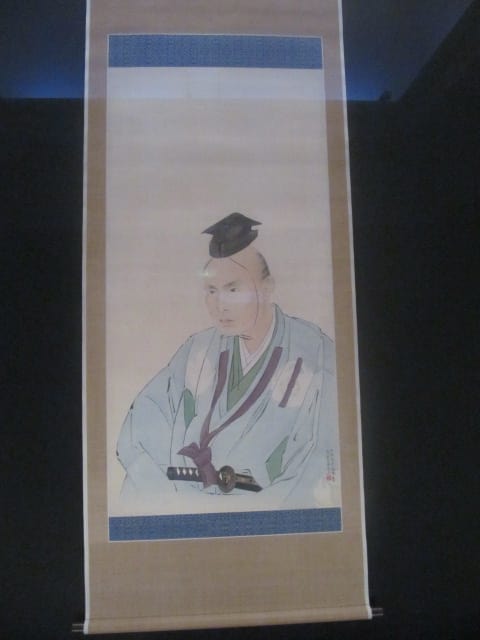

鷹見泉石像(渡辺崋山)教科書にも出てくる名画。西洋画を最初に取り入れた絵画ということで評価される。描かれている人が渡辺崋山と考え違えしている人がいるとブラ美の山田五郎さんが言っていた(笑)。

孔雀明王像(平安時代12世紀)金箔を糸のように細く切って貼る繊細な截金(きりかね)で文様を散りばめ、装身具などには金箔も用いている。

赤い実はザクラの実で多産を意味する、

書籍の部の代表として、古今和歌集(元永本)。平安時代に書写された『古今和歌集』は30数種が現存しているが、仮名序と20巻すべてが完全にそろったものとしては最古の写本である。中国風の型文様を雲母(きら)で刷り出し、さらにその上に金銀の切箔や砂子をまいた華麗な紙を用いている、とのこと。

東洋絵画の部の代表として、紅白芙蓉図(李迪筆)中国・南宋時代 酔芙蓉を描いている。朝から夕へと色が変わる。東博の東洋館に飾られるときがあり、写真に撮ったつもりだが、見つからず、仕方なく、ブラ美のぼけた写真を出す。酔っぱらった酔芙蓉ということでいいだろう(笑)。

ちゃんとした写真も。これは、東博の写真から(左の紅色の酔芙蓉)

法隆寺献納宝物から竜首水瓶(飛鳥時代 7世紀)ペルシャの天馬、中国の龍という東西の伝統的なモチーフを組み合わせ、器形も文様も力強い躍動感にあふれた優品である。唐時代中国の作と考えられてきたが、龍の造形や毛彫の手法などから、7世紀の日本製とする見方が強くなっている(東博解説文より)。

考古の部から扁平鈕式銅鐸(弥生時代、前2~前1世紀)と埴輪・挂甲の武人(古墳時代、6世紀)

漆工の部から4点全部。蒔絵はうつくしい。

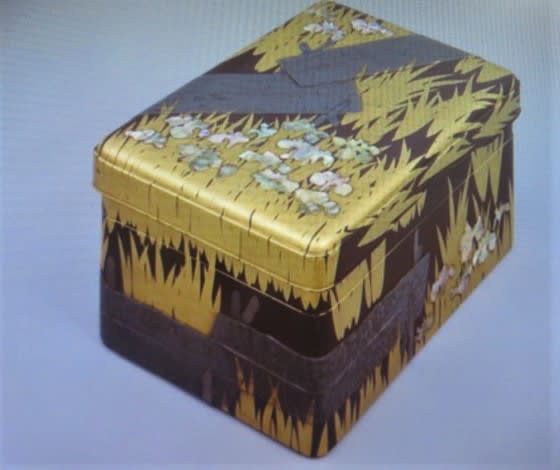

片輪車蒔絵螺鈿手箱(平安時代 12世紀)

片輪車螺鈿手箱(鎌倉時代 13世紀)

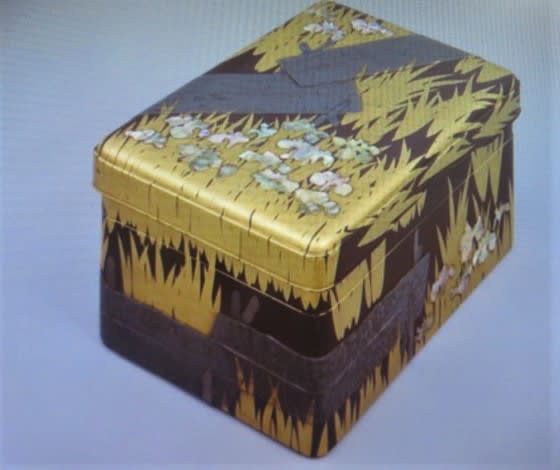

舟橋蒔絵硯箱(本阿弥光悦作 江戸時代、17世紀)奇抜な造形が印象的。

幅広の鉛板を嵌め込み、橋を表現している。余地となる部分は金地の蒔絵を施し、橋とほぼ直交するように四隻の小舟を横に連ね、その間を細かい波紋で埋めている。さらにそれらへ、銀製の歌文字を高く嵌め込んでいる。”東路の佐野の舟橋かけてのみ 思ひわたるを知る人ぞな”の和歌が銀文字で散らされている。舟橋の文字はないが、鉛の橋が代用している(WIKI)。

八橋蒔絵螺鈿硯箱(尾形光琳作 江戸時代 18世紀)

刀剣の部。国宝刀剣18振、勢ぞろい。

太刀 銘 三条(名物 三日月宗近)三条宗近作 平安時代 10~12世紀 「天下五剣」の1つに数えられる名刀で、刀身に三日月形の打除けと呼ばれる波紋があるのでこの名で呼ばれるようになった。

刀紋に三日月がみえる。

太刀 銘 安綱(名物 童子切安綱)伯耆安綱作 平安時代 10~12世紀 これも天下五剣のひとつ。

源頼光が酒呑童子を切った刀と伝えられる。

刀 金象嵌銘 城和泉守所持 正宗磨上 本阿(花押)相州正宗作 鎌倉時代 14世紀

名刀正宗。見事な刀紋。

第2部 東京国立博物館の150年

ここからは国宝を離れ、東博の150年の歴史に入る。1872年の湯島聖堂博覧会から東京国立博物館150年の歩みが始まった。

この博覧会では、名古屋城の金のしゃちほこも展示され、人気があったようだ。本展ではそのレプリカが展示されている。

麒麟のはく製も展示された。

そして、1882年、上野博物館(現東博)が誕生。

その後、科学博物館や上野動物園が分岐し、上野全体で博物館を構成するかたちとなった。

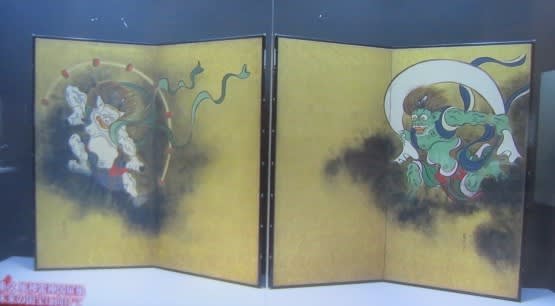

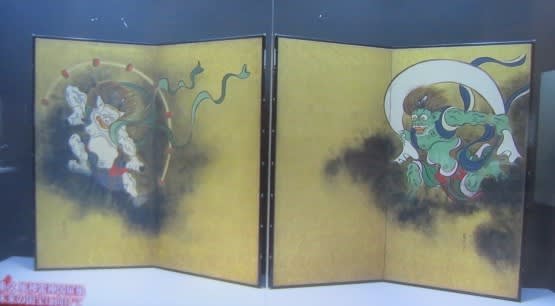

未来の国宝の展示もつづくが、代表で尾形光琳の重文・風神雷神図屏風を。

一気に最終盤へ。ここだけは撮影が許可されている。

金剛力士像(平安時代・12世紀)滋賀県の寺院にあったが、昭和9年の室戸台風で大破、修理後、東博で新収蔵、初公開。

そして、お別れは東博の華、見返り美人。

150年を振り返り、この先をみつめようと。

とても豪華な展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。」