こんばんわ。

山種美術館で開催中の”福田平八郎X琳派”展。平八郎と彼が私淑し、影響を受けていた琳派の作品が、3章構成で展示されている。第1章・福田平八郎についてはレポしたが、今回は2章にわたる琳派編となりまする。

第二章 琳派の世界

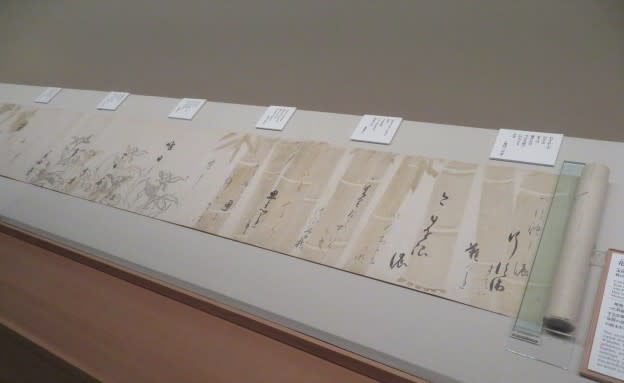

まずは琳派の創始者、宗達と光悦の作品。そのトップにはぼくも大好きな鹿下絵新古今集和歌巻断簡。絵が宗達で、書が光悦、そして和歌が西行の”心なき 身にもあはれは しられけり 鴫立沢の 秋の夕暮れ”。光悦がこの画巻をつくるとき、これを最初の和歌に選出した。まさに”MVPトリオ”の合作といってよい。この断簡を手に入れた山種さん、多分、抽選だと思うので、運が良かったですね。

[絵]俵屋 宗達・[書] 本阿弥 光悦 鹿下絵新古今集和歌巻断簡 17 世紀(江戸時代)

そして、宗達の大作、小品が並ぶ。個人蔵も数点。

俵屋 宗達 蓮池水禽図 (個人蔵)17 世紀(江戸時代)

俵屋 宗達 狗子図 17 世紀 (江戸時代) 個人蔵

伝 俵屋 宗達 槙楓図 紙本金地・彩色 17 世紀(江戸時代)

尾形光琳の作品がないのが残念。たぶん、福田平八郎は光琳を一番私淑していたと思う。しかし、江戸琳派の作品は多数、所蔵しているようだ。酒井抱一、鈴木其一 ら。

酒井 抱一 秋草鶉図 【重要美術品】 19 世紀(江戸時代)

酒井 抱一 宇津の山図 19 世紀(江戸時代)

酒井抱一 菊小禽図 19 世紀(江戸時代)

酒井抱一 飛雪白鷺図 19 世紀(江戸時代)

鈴木 其一 四季花鳥図 紙本金地・彩色 19 世紀(江戸時代)

鈴木基一 牡丹図 19 世紀(江戸時代)

鈴木基一 伊勢物語図 高安の女 19 世紀(江戸時代)

第三章 近代・現代日本画にみる琳派的色彩

さらに、琳派の影響を受けたと思われる近代・現代の日本画も展示される。

(琳派に私淑)

小林古径 秌采 1934(昭和 9)年

安田 靫彦 朝顔 1932-37(昭和 7-12)年頃

速水御舟 秋茄子 (昭和9年)

奥村土牛 南瓜 1948(昭和 23)年

橋本明治 双鶴 1972(昭和 47)年

(自然をデザインする)

山口 蓬春 新宮殿杉戸楓 4 分の 1 下絵 1967(昭和 42)年

(斬新な構図を求めて)

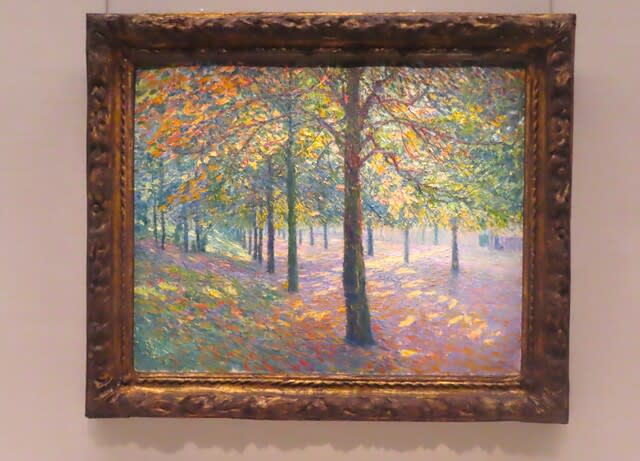

山口 蓬春 錦秋 1963(昭和 38)年

吉岡 堅二 春至 1970-73(昭和 45-48)年頃 吉岡は「伝統日本画の亡霊と闘う画家」と評されたそうだ。福田平八郎に類似した作品もある。

吉岡 堅二 浮遊 1976(昭和 51)年

とてもすばらしい美術展でした。2025年の山種美術館カレンダーも買ってきました。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

昨日、逗子海岸で見られなかった三日月。今日は金星(雲の上)と一緒に。明日はもっと接近。

”三日月”(四日月)