「保育制度改革」の改革について、問題点などを解説していました。

朝日新聞にも「保育制度改革『園と直接契約』(案)」という記事が載っていました。

保育制度改革「園と直接契約」(案)

どうなる 保育の質・量

玉石混交 見極め困難 自治体義務 あいまい

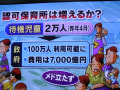

保育制度が変わろうとしている。社会保障審議会(厚生労働省の諮問機関)の部会が2月にまとめた一次報告では、入園先を市町村が決める現行制度を変えて、親が保育園と直接契約する仕組みが示された。約2万人いる待機児童解消を目指し、補助対象を広げて新規参入も促す。保育園は増えるのか、保育の質は保てるのか。・・・・・

待機児童解消のために提言されたという「保育制度改革」。

保護者が園と直接契約、ということですが、

自治体の責務があいまいなどの問題も山積。

障害者や母子家庭などの社会的弱者への対応がじゅうぶんか、など

肝心の保育の質が議論されないまま、見切り発車となりそうで批判も起きています。

人気ブログランキング(社会・経済)に参加中

応援クリック

してね

してね

関連の新聞記事。

| 社保審部会:保育所利用、「直接申し込み」提言 民間参入促進も 毎日新聞 2009年2月25日 厚生労働相の諮問機関「社会保障審議会少子化対策特別部会」は24日、保育制度の抜本改革を軸とした1次報告書をまとめた。市町村を通さず、親が入所を希望する保育所に直接申し込む方式に改めることや、専業主婦世帯も公的保育サービスを利用できるようにすることが柱。最低基準を満たす保育所を一律認可して民間参入を促すことで保育所数を大幅に増やすことも提言し、財源確保の必要性を指摘している。政府は税制改革の中期プログラムに基づき、13年度をめどに新制度への移行を目指す。 認可保育所は市町村で入所手続きするが、空きのある保育所に割り振られ、希望の保育所に入ることは難しい。このため報告書は、親が希望保育所と直接契約する方式を打ち出した。同時に、保育の質、量の低下を招かないようにする責任が自治体にある点を法律に明記することも求めた。 また、都道府県の裁量で保育所を認可する制度を改め、最低基準を満たす施設はすべて認可保育所とする方式を提案。財政上の理由で不認可とすることができなくなるため、保育所の増加につながると判断した。保育サービスはすべての子どもを対象とする一方、親の就労時間に合わせ2~3段階で利用時間の上限を設定する。 政府の中期プログラムでは、5歳以下の子ども約100万人が新たに保育サービスを利用する場合、保育所整備などに約7000億円必要と試算している。【堀井恵里子】 (毎日新聞 2009年2月25日) |

| 保育制度改革:福岡で反対集会 アピール採択/福岡 毎日新聞 2009年3月2日 厚生労働省が検討している保育制度の改革に反対の声を上げようと、「子どもの笑顔を守れ! 保育切り捨てNO! 緊急集会」が1日、中央区西中洲の水上公園であった。親子連れや保育士ら約180人が集まり、国や自治体の責任で子どもに保育の機会を保障するよう訴えた。 現行制度では、保育料負担は保護者の所得に応じて算定され、受け入れ先の保育所を確保・決定する責任は市町村にある。これに対し、厚労省の社会保障審議会少子化対策特別部会は2月、保育時間の長さで保育料を決め、市町村を介さず保護者と保育所が直接入所契約を結ぶことなどを盛り込んだ新保育制度に関する報告書をまとめている。 集会に参加した保護者や保育士たちは「児童福祉である保育が直接契約という『サービスの切り売り』になってしまう」「障害児らは『手間がかかるのでもっと保育料を』と言われるのでは」などと訴え、新制度反対のアピール文を拍手で採択。その後、「保育の市場化反対」や「保育は国と自治体の責任で」と書かれたプラカードを手に天神地区を練り歩いた。【夫彰子】 (毎日新聞 2009年3月2日) |

保育制度改革 社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告(案)pdf

少子化対策特別部会の保育制度改革案について

全私保連の考え方と意見

08/12/16 第21回社会保障審議会少子化対策特別部会議事録

厚生労働省関係審議会議事録等 社会保障審議会

今回の「保育制度改革」が出てきたのは、昨年来の、

有識者による「社会保障審議会少子化対策特別部会」の第一次報告書案ですが、

議事録など関連の資料を読むと、

当事者である保護者や保育現場の声が反映されているのか疑問です。

写真をクリックすると拡大。その右下のマークをクリックするとさらに拡大

最後まで読んでくださってありがとう

「一期一会」に

クリックを

クリックを

明日もまた見に来てね

明日もまた見に来てね